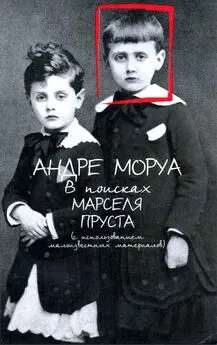

Андре Моруа - В поисках Марселя Пруста

- Название:В поисках Марселя Пруста

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Лимбус Пресс

- Год:2000

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-8370-0241-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андре Моруа - В поисках Марселя Пруста краткое содержание

Марселя Пруста, автора цикла романов «В поисках утраченного времени», по праву называют создателем «самой великой французской книги XX века». Много лет посвятив изучению жизни и творчества Пруста, Андре Моруа написал, пожалуй, самую исчерпывающую биографию знаменитого затворника. Благодаря приведенным в книге Моруа письмам и дневникам Пруста, где последний со всей откровенностью повествует не только о своих творческих прозрениях, но и о гнетущих его пороках, перед читателем возникает полнокровный образ гениального писателя во всем своем величии и земном несовершенстве.

На русском языке публикуется впервые.

В поисках Марселя Пруста - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Он начал с любви к художникам, которых встречал в салонах или мастерской Мадлены Лемер, отнюдь не лучших. В анкете времен детства его любимый художник — Месонье, и, кроме того, он всегда питал слабость (позже скрываемую, но неизменную) к Эллё, к Ла Гайдара. Но он познакомился с Дега у Галеви, и смешивает импрессионистов с Эллё, чтобы создать Эльстира, великого художника своего романа. От Рескина он научился любить Джотто, Фра Анджелико, Карпаччо, Беллини, Мантенью. Очень скоро, поначалу из-за вкуса к обобщению, он приобрел привычку искать сходство между персонажами картин и реальными людьми, и ему нравилось обнаруживать целую парижскую толпу в шествиях Беноццо Гоццоли, нос господина де Паланси — в какой-нибудь работе Гирландайо, а профиль Блока — в портрете Магомета II кисти Беллини; но также потому что воскрешение знакомой атмосферы, присущей великому художнику, позволяет культурному читателю лучше, чем страницы описаний, понять то, что хотел сказать автор.

Именно поэтому выездной лакей со свирепой физиономией будет напоминать палача с некоторых ренессансных полотен, а беременная судомойка из Комбре — «Милосердие» Джотто; столовая Свана станет темной, как внутренность какого-нибудь изображенного Рембрандтом азиатского храма, а солдаты с раскрасневшимися от холода лицами наведут на мысль о веселых и замерзших крестьянах Питера Брейгеля. В Донсьере, «в магазинчике всякого старья, наполовину сгоревшая свеча, отбрасывая красноватый свет на гравюру, превратила ее в сангину, пока свет большой лампы, борясь с тенью, дубил кусок кожи, чернил кинжал сверкающими блестками; покрывал картины, бывшие всего лишь плохими копиями, драгоценной позолотой, словно патиной прошлого или лаком мастера, и превращал, наконец, эту конуру, забитую лишь подделками и мазней, в бесценное полотно Рембрандта…»

И так же, как гнусные места или угрюмые гостиничные коридоры могут быть облагорожены светом, который облекает их этим «золотистым, хрупким и таинственным янтарем Рембрандта», так и на первый взгляд заурядное лицо Одетты приобретает в глазах Свана несравненную красоту, едва он узнает в нем Сепфору Боттичелли. Чтобы раскрыть природу некоторых состояний влюбленности, Пруст прибегает к Ватто: «Порой… растрачивается что-то более ценное, целое восхитительное полотно нежности, чувств, наслаждения, тщетно затушеванных сожалений, целое «Отплытие на Киферу» [160] Картина Ватто. Кифера — греческий остров, где особо почитался культ Афродиты; иносказательно — страна любви.

страсти, в которой мы бы хотели наяву отметить некоторые оттенки сладостной истины, но которая исчезает, словно слишком выцветшая картина, которую уже не восстановить…»

Его любимый художник, тот, кого у него будет восхвалять Бергот, тот, ради кого Сван хочет написать свой этюд, и о ком сам Пруст в своих письмах к Водуайе говорит с таким пылом, это Вермеер, который «В поисках утраченного времени» станет «критерием, позволяющим распознать холодные сердца». Человек Марсель Пруст, как и его Рассказчик, считает Вермеера величайшим художником: «С тех пор как я увидел в гаагском музее «Вид Дельфта», я понял, что видел самую прекрасную картину на свете, — написал он Водуайе. — В «Сване» я не мог удержаться от того, чтобы заставить Свана работать над этюдом о Вермеере… И притом я почти ничего не знаю о Вермеере. Этот обращенный к нам спиной художник, [161] На картине «Аллегория живописи» Вермеер изобразил, предположительно, сам себя, но спиной к зрителю.

который не стремится к тому, чтобы его увидели потомки, и никогда не узнает, что они думают о нем — есть некая хватающая за душу идея…» Поразмыслив, это предпочтение можно объяснить. Вермеер, как и Пруст, не искажает действительность, но преображает ее и находит средство выразить всю поэзию мира в кусочке желтой стены, в шиферной крыше, в желтом тюрбане женщины, как это делает и сам Пруст с провинциальной комнатой, с иканием калорифера или с несколькими липовыми листьями. У красок Вермеера бархатистость прустовых прилагательных. Рене Юиг, изучавший избирательное сродство обоих мастеров, сказал: «От реализма Вермеер и Пруст отстраняются посредством общего для обоих убеждения, что воображение можно заменить чувствительностью. Оба обладают истинным видением, то есть прочувствованным, а не воображенным, отличающимся, однако, и от общего видения, по большей части составляющего реализм».

Но Пруст чувствовал себя также близким к импрессионистам, которые произвели в живописи почти такой же переворот, как он сам в литературе, или Дебюсси в музыке. Кувшинки Вивонны напоминают кувшинки Живерни: «Тут и там на поверхности краснел, словно земляника, цветок водяной лилии с пунцовой сердцевиной и белый по краям…» Уже в «Амьенской Библии» он воздавал Моне хвалу за то, что тот писал серии («Стога», «Соборы»). Он описывет западный фасад Амьенского собора, «голубой в тумане, ослепительный утром, густо позолоченный после полудня, розовый и уже откровенно ночной на закате, в любой из этих часов, наполняющих небо его колокольным звоном и запечатленных Клодом Моне на прекрасных полотнах, где раскрывается жизнь собора, этой вещи, сотворенной людьми, но которую забрала себе природа, погрузив ее в себя, и чья жизнь, подобно жизни земли в ее двойном обращении, разворачивается в веках, а с другой стороны, обновляется и завершается каждый день…» И он использует Ренуара, а также «Олимпию» [162] Была выставлена в 1863 г.; появление этой картины, изображавшей известную куртизанку, сопровождалось скандалом.

Мане, чтобы показать, как великий художник может изменить видение своих современников:

«Люди со вкусом говорят нам сегодня, что Ренуар великий художник в духе восемнадцатого века. Но, говоря это, они забывают Время, и что его потребовалось немало, в самом девятнадцатом, чтобы Ренуар был признан великим художником. Чтобы добиться такого признания, оригинальный художник, оригинальный писатель действуют на манер окулистов. Лечение их живописью, их прозой не всегда приятно. Когда оно закончено, врач говорит нам: «А теперь смотрите!» И вот мир (который был сотворен не единожды, но творится всякий раз, как является оригинальный художник) предстает перед нами полностью отличным от прежнего, но совершенно ясным. По улице идут женщины, не похожие на тех, что были прежде, потому что это женщины Ренуара, те самые, ренуаровы, в которых мы раньше отказывались признавать женщин. Экипажи тоже ренуаровы, и вода, и небо: нам хочется прогуляться по лесу, похожему на тот, который в первый день казался нам всем чем угодно, но только не лесом, а, например, ковром с многочисленными оттенками, где, однако, не хватало как раз тех, что свойственны лесу. Такова новая и преходящая вселенная, которая только что была сотворена. Она просуществует до ближайшей геологической катастрофы, которую вызовут новый оригинальный художник или новый оригинальный писатель…»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: