Сергей Кузнецов - Строгоновы. 500 лет рода. Выше только цари

- Название:Строгоновы. 500 лет рода. Выше только цари

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2012

- Город:М.

- ISBN:978-5-227-03730-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Кузнецов - Строгоновы. 500 лет рода. Выше только цари краткое содержание

Род Строгоновых сыграл огромную роль в развитии страны. Их владения к началу XX века по обширности уступали только владениям царя… В книге представлены самые яркие страницы истории рода, завоевавшего для России Сибирь. Разбогатевшие простолюдины из глухой провинции в XVIII веке стали баронами и графами и стремительно вошли в круг столичной аристократии. Заказчики Ф. Растрелли и А. Воронихина всячески стремились приобщиться к европейской культуре, становясь страстными почитателями искусств.

Автор рассказывает обо всех значимых резиденциях Строгоновых в России и за ее рубежами, построенных на протяжении пяти веков, минувших с момента основания Аникой Федоровичем торгового дома. Читатель узнает немало любопытного об интерьерах дворцов и художественных раритетах, принадлежавших роду. Будут раскрыты семейные тайны, которые тщетно пыталось разгадать не одно поколение исследователей. Не забыта и алхимическая деятельность графа Александра Сергеевича…

Все, интересующиеся историей русских усадеб, с удовольствием прочитают главы про имение Марьино, которое впервые представлено столь обстоятельно как родовое гнездо Строгоновых-Голицыных, как архитектурный шедевр и как колыбель русского лесоводства. Книга превосходно иллюстрирована. Особенно ценными являются исторические фотографии, в том числе из собраний русской эмиграции, часть которых является уникальными и никогда прежде не публиковалась. Хотя издание адресовано широкому кругу читателей, интересующихся повседневной жизнью аристократии, искушенные знатоки русской истории тоже найдут в ней немало новых фактов.

Строгоновы. 500 лет рода. Выше только цари - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сам «Опыт» представлял собой лекцию, прочитанную Шерером в Академии наук 9 декабря 1807 года. Тогда он, в частности, предложил именовать пиролюзит марганцем. На следующий год академическая типография опубликовала ее на русском языке. Публичные лекции Шерера начались в 1823 году (или повторялись в 1824?) и состояли из трех курсов. На немецком языке он читал физико-химический и минералогический курсы, а физико-химический, с технологическим применением, — на русском.

Судя по темам лекций, Голицын посещал лекции на физико-химическом курсе, лекции этого курса на русском языке подготовил к печати В.В. Любарский, и напечатаны они в типографии К. Крайя (Kray) в 1823 году. Плата составляла 100 рублей за полный курс. Из тридцати слушателей, десять — дамы, и считается, что именно в тот момент положено начало женскому образованию в России. В соответствии с характером графини Софьи Владимировны она вполне могла входить в число этих десяти, но ее зять о том не упоминает.

Голицын решил, что школа будет находиться на Васильевском острове, вероятно, по причине стоимости аренды и в связи с тем, что собственный дом находился там же. Его он имеет в виду, когда пишет «остров».

Дневник B.C. Голицына. 18 февраля: «После обеда, отдохнувши, ездил на Вас. Остров, где нанял осматриваемую мною уже несколько раз квартиру для школы в 16 линии у полковницы Глушковой за 1500 р. в год. Потом был на лекции у Шерера о соединении газов в атмосферном воздухе и о дыхании вообще, действии воздуха в мехах». [262] Там же. Л. 89 об., 90.

Главный фасад Горного института — один из шедевров Воронихина

Князь искал помещение поблизости от дома, который он вместе с женой занимали на нечетной стороне Большого проспекта Васильевского острова между 15 и 16 линиями.

Как уже говорилось, 18 марта 1824 года состоялось открытие учебного заведения, получившего название «Частная горнозаводская школа графини С.В. Строгоновой». Она решилась на свое предприятие, вероятно, во многом благодаря тому отличному состоянию, в котором оставил Горный кадетский корпус Е.П. Мечников, его директор в 1817–1824 годах. При нем проводились блестящие публичные экзамены, ученики занимались танцами и пением, наконец, было расширено здание музея и улучшен быт воспитанников.

«Звезда корпуса» — обаятельный и энергичный Д.И. Соколов (1791–1852), инспектор классов (1826–1840) и профессор минералогии. Он являлся одним из лучших преподавателей, замечательно читал лекции на протяжении свыше четверти века, причем не только в корпусе, но и в университете. Более того, его выступления привлекали большое число сторонних слушателей. Так, в 1830 году, когда Дмитрий Иванович начал читать физико-геогностический курс, послушать его в Минеральный кабинет Горного кадетского корпуса собралось 500 человек.

По мнению обозревателя «Северной пчелы», «ясность и простота изложения, приятное и убеждающее чтение, чистый голос и внятное произношение Д. Соколова, доставили удовольствие, кажется, всем слушателям, изъявившим, по окончании лекции, громкое одобрение читавшему». Воспитанники очень любили профессора и называли его «Наше солнце». Наконец, он состоял смотрителем музея и многое сделал для пополнения его коллекции. Личность Д.И. Соколова, безусловно, повлияла на принятие Софьей Владимировной окончательного решения.

Директором учебного заведения графини стал князь C. Голицын. В школу набрали двадцать крестьянских детей из Пермской губернии, а также несколько «посторонних» учеников. Им преподавались Закон Божий, отечественный язык, чистая математика, механика, геодезия, горные науки, бухгалтерия, черчение, рисование, история, география, немецкий и французский языки. Не без внутреннего страха ожидала графиня результата своего эксперимента. Успехи воспитанников побудили ее распространить опыт «как в рассуждении числа учащихся, так и в отношении предметов». Она решила обучать триста человек.

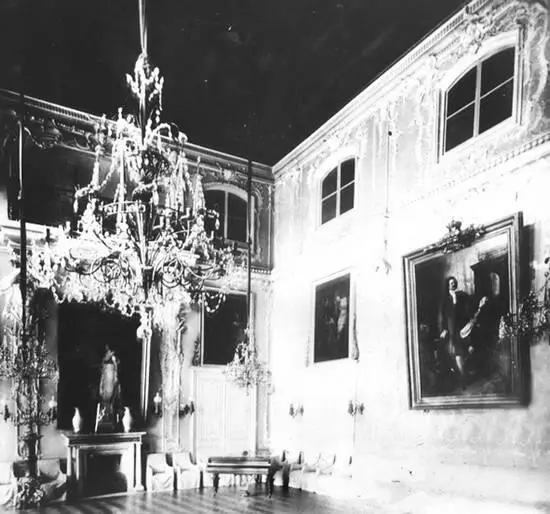

Фото Дж. Бианки показывает портрет императора Петра Великого в Большом зале дома на Невском проспекте

Весной 1825 года ее учреждение стало именоваться «Школой земледельческой, сельского хозяйства и горнозаводских наук с присовокуплением особого отдела ремесел». Ее главная цель — приготовление детей свободного и крепостного звания для занятия мест приказчиков, по сельским имениям и частным горным заводам, а также в ремесленники и хлебопашцы. Преимущество отдавалось сиротам. Школа отныне делилась на три разряда: высший (для подготовки приказчиков), средний (ремесленники) и низший, на котором готовили хлебопашцев и «содержателей лесов».

Из третьего разряда планировалось готовить также лекарей и помимо того предполагалось создать «особое заведение» для крестьянских девушек, чтобы готовить их к лучшему исполнению своих обязанностей, обучая разным рукоделиям и надлежащему присмотру за скотом (некоторых задумывалось учить повивальному искусству). Таким образом, речь шла об «университете» для полного обеспечения потребностей вотчины, причем для графини Строгоновой повышение нравственности народа также имело большое значение.

На низшем и среднем отделениях обучение продолжалось два года, а на высшем — три. Главное заведение должно было помещаться в Марьине, где разместилась практическая ферма и мастерская по всем ремеслам. Приготовительное и окончательное образование мыслились в Санкт-Петербурге при доме Ее Сиятельства.

Первый выпуск школы состоялся в 1828 году, и тогда же для теоретического отделения был приобретен второй дом. 18 января графиня С.В. Строгонова купила у жены отставного флота капитан-лейтенанта Миллера дом, соседствовавший с владением дочери и «состоящий… между 15 и 16 линиями, по Большому проспекту, за 40 тысяч рублей». [263] Волегов Ф.А. Указ. соч. С. 175; Векслер А.Ф. Санкт-Петербургская школа земледелия и горнозаводских наук графини С.В. Строгановой // Строгановы и Пермский край. Пермь, 1992. С. 107.

С тех пор школа помещалась на обоих участках.

Наиболее триумфальным стал третий выпуск, отчет о нем 7 июня 1830 года напечатала «Северная пчела».

На публичном экзамене, который состоялся в Большом зале Строгоновского дома, присутствовали «многие известные литераторы и ученые», в числе их, возможно, был В.А. Жуковский, который однажды писал А.М. Тургеневу о встрече с графиней Софьей Владимировной: «…У нее есть институт… в нем получается хорошее образование, и из него выходят путевые и полезные люди, с готовым для него ремеслом и местом… Быв на экзамене в институте графини Строгоновой, я нашел, что воспитанников учат довольно серьезно… Сельские управители весьма важные люди: в них нуждаются, и это хлеб верный». [264] Цит. по указ. ст. А.Ф. Векслера.

Интервал:

Закладка:

![Сергей Кузнецов - Живые и взрослые [трилогия]](/books/1081832/sergej-kuznecov-zhivye-i-vzroslye-trilogiya.webp)