Сергей Кузнецов - Строгоновы. 500 лет рода. Выше только цари

- Название:Строгоновы. 500 лет рода. Выше только цари

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2012

- Город:М.

- ISBN:978-5-227-03730-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Кузнецов - Строгоновы. 500 лет рода. Выше только цари краткое содержание

Род Строгоновых сыграл огромную роль в развитии страны. Их владения к началу XX века по обширности уступали только владениям царя… В книге представлены самые яркие страницы истории рода, завоевавшего для России Сибирь. Разбогатевшие простолюдины из глухой провинции в XVIII веке стали баронами и графами и стремительно вошли в круг столичной аристократии. Заказчики Ф. Растрелли и А. Воронихина всячески стремились приобщиться к европейской культуре, становясь страстными почитателями искусств.

Автор рассказывает обо всех значимых резиденциях Строгоновых в России и за ее рубежами, построенных на протяжении пяти веков, минувших с момента основания Аникой Федоровичем торгового дома. Читатель узнает немало любопытного об интерьерах дворцов и художественных раритетах, принадлежавших роду. Будут раскрыты семейные тайны, которые тщетно пыталось разгадать не одно поколение исследователей. Не забыта и алхимическая деятельность графа Александра Сергеевича…

Все, интересующиеся историей русских усадеб, с удовольствием прочитают главы про имение Марьино, которое впервые представлено столь обстоятельно как родовое гнездо Строгоновых-Голицыных, как архитектурный шедевр и как колыбель русского лесоводства. Книга превосходно иллюстрирована. Особенно ценными являются исторические фотографии, в том числе из собраний русской эмиграции, часть которых является уникальными и никогда прежде не публиковалась. Хотя издание адресовано широкому кругу читателей, интересующихся повседневной жизнью аристократии, искушенные знатоки русской истории тоже найдут в ней немало новых фактов.

Строгоновы. 500 лет рода. Выше только цари - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

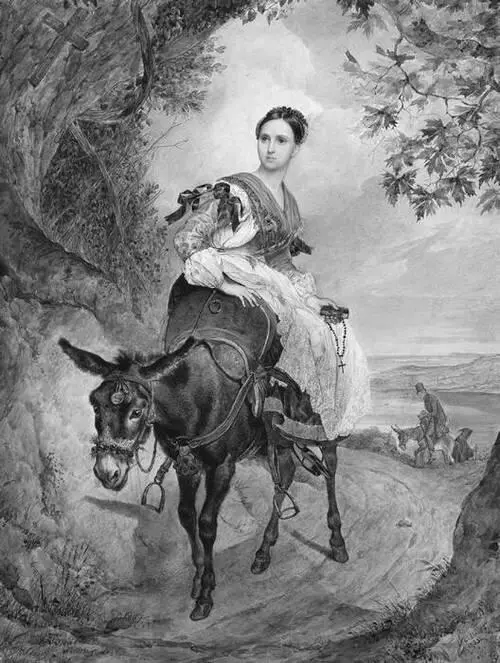

На акварели К. Брюллова О. Строгонова, едущая на ослике

Есть все основания полагать, что петербургский свет и, следовательно, графиня Софья Владимировна были осведомлены не только о романе Ольги Строгоновой и Павла Ферзена, но и способе его разрешения, по крайней мере, за целый месяц до развязки. В письме к мужу от 29 мая 1829 года графиня С.А. Бобринская писала: «Роман Ферзена идет большими шагами к похищению и кончится прощением родственников (les parents), а потом <���…> „чистым листом“ для виновницы. Базиль предложил себя для этой экспедиции. Девица сама этого пожелала. Она хочет быть похищенной; он не возражает, отъезд семьи в Калугу будет сигналом. Надеюсь, Господь мне простит, не говоря уже о Базиле, что наш дом предназначен для этого бурного (orageux) медового месяца». [50] Цит. по.: А. Глассе. «Из чего сделалась „Метель“ Пушкина» // Новое Литературное обозрение. 1996. № 14.

Базиль — Василий Алексеевич Бобринский, брат мужа Софьи Александровны, служил в том же лейб-гвардии Гусарском полку, что и ротмистр П.Д. Соломирский (1801–1861), который стал третьим соучастником самого скандального события петербургского светского сезона не только 1829 года, но и, вероятно, всей «романтической эпохи». В том же звании были и другие участники: А.П. Ланской (1800–1844), из Кавалергардского полка, и Александр Иванович Бреверн, из лейб-гвардии Конного полка.

Ланской и Соломирский были только свидетелями на венчании. Роль Бреверна — непосредственное участие в побеге — выясняется из дневника A.A. Олениной. 22 августа она записала: «Карьера Ольги Строгоновой кончена. Проявив всю возможную ветреность по отношению к графу Ферзену (худшему представителю этого типа), после тайной переписки и таких же встреч, она приняла решение и заставила (курсив мой. — С.К. ) себя похитить 1-го числа июля месяца. Уже довольно давно решилась она на этот беспримерный шаг. Каждый раз, катаясь верхом вместе с сестрами, она пускалась в быстрый галоп и бросала на землю записку, которую подбирал этот господин.

И вот отъезд в Городню решен. Она пишет ему записку, где говорится: „Женитьба или смерть“. Скоро все готово для отъезда в деревню. Вечером она притворяется, что у нее болит голова, выглядит нездоровой и взволнованной, просит разрешения удалиться, выходит в сад. Там ожидает её Бреверн, один из сообщников, сопровождает [51] В источнике «везет», но более правильно «сопровождает», ибо по другим источникам очевидно, что Строгоновы жили в тот момент на своей даче, мызе Мандуровой. Черная речка проходила в непосредственной близости от обоих дач.

на Черную речку, и они садятся на паром. Выходя, поскольку они очень спешили, Бреверн бросает Ольгу прямо с борта в экипаж, где уже оказывается Ферзен. Они отбывают в Тайцы, там ожидают свидетели: Соломирский-старший и Ланской. Священник согласился венчать лишь с тем условием, что ему заплатят пять тысяч рублей и обеспечат тысячу в год. Обвенчали их только к 5 утра, после чего они отправились в Тайцы, где их ожидала модистка, чтобы прислуживать Ольге. В это время в доме Строгановых горничная, войдя в комнату Ольги и не найдя ее там, сообщила эту новость графине. Бедная мать! Так раскрылся побег. Мать её простила, но Ферзены вернулись только вечером. Ольга решила ехать с мужем на маневры. Ай да баба!..» [52] Оленина A.A. Дневник. Воспоминания / Под науч. ред. В.М. Файбисович. СПб., 1999. С. 130–131.

В российском обществе первых десятилетий XIX века безраздельно задавали тон такие особы, как княгиня Наталья Петровна Голицына, урожденная Чернышева и Екатерина Владимировна Новосильцева, урожденная Орлова, продолжали царить средневековые порядки, которые регламентировали браки и приветствовали дуэли как способы решения вопросов чести. Кроме того, следует обратить внимание на острые конфликты между высшей и остальной частью дворянства, возникавшие в моменты заключения неравных браков.

Хотя происхождение, к примеру, самих Орловых, потомков прощенного стрельца, и Строгоновых, в недавнем прошлом солепромышленников, не являлось безупречным, их фамилии к 1820-м годам превратились в то, что можно определить как «аристократический бренд» — несмотря на сомнительность финансового положения, по крайней мере Строгоновых, породниться с ними являлось честью. Как ни странно, особая «ценность» этого рода диктовалась учреждением в 1817 году нераздельного имения, которое не только гарантировало всем дочерям графа Павла Александровича большое приданое, но и подтверждало национальную значимость фамилии.

Глава 18

Влюбленный Владимир — Не Новосильцев и не Ферзен

Путь влюбленных к месту венчания был длинным. В то время как Строгоновская дача находится к северу от Петербурга, обряд и первые часы после замужества молодожены провели далеко за южной окраиной города, в бывших владениях А.Г. Демидова (1737–1803). Именно он построил и усадьбу Тайцы, давшую название близлежащему поселению в десяти километрах от Гатчины, и храм Св. Александра Невского в деревне Александровке, в котором прошло венчание. Будущие Ферзены отправились именно туда, для того чтобы на следующий день Павел успел на учения полка, проходившие, по традиции, в Красном Селе. Александровка находилась от него всего в семи верстах (14 км). Расстояние от Строгоновской дачи до Александровки было куда более значительным — примерно 35 километров.

От каменного храма в настоящее время остались лишь развалины, способные привлечь любителей истории. Возведен в 1790–1794 годах, в 1901–1906 годах перестроен, но в годы советской власти разрушен.

Именно сопротивление родственников, надеявшихся увезти Ольгу подальше от Петербурга в Калужскую губернию — в Городню, «только раздувало пожар ее страсти, толкая на безрассудный поступок». Свидетельством тому сообщение датского посланника графа Отто Бломе своему министру внутренних дел графу Шиммельману в письме от 26 июля 1829 г.: «Позволю себе, Граф, известить Вас о случившемся в обществе происшествии, которое произвело сенсацию, ибо касается высокопоставленных лиц. Бурная страсть [une passion orageuse], вспыхнувшая в сердце младшей дочери графини Строгоновой к молодому Ферзену, офицеру кавалергардов, и сопротивление, которое этот союз встретил со стороны родственников [les parents], заставило гр. Ольгу решиться на отчаянный шаг и дать себя увезти». [53] Глассе А. Указ. соч.

Император Николай I, будто давая время «зрителям» насладиться пьесой, вернулся в столицу только 11 июля. Он прибыл с турецкой войны, начавшейся еще в 1828 году и до летней кампании 1829 года проходившей малоудачной для России. Затем Европа увидела успехи русского оружия, в частности 18 (30) июня русские войска овладели Силистрией — крепостью в Болгарии на правом берегу Дуная. Но даже это событие не смогло затмить происшествия, которое поистине стало всеобщим достоянием. Это подтверждается обеспокоенностью сестер Ольги.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сергей Кузнецов - Живые и взрослые [трилогия]](/books/1081832/sergej-kuznecov-zhivye-i-vzroslye-trilogiya.webp)