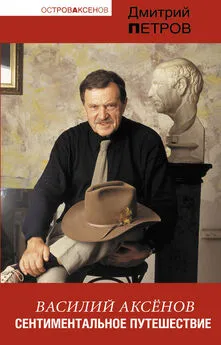

Дмитрий Петров - Аксенов

- Название:Аксенов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03500-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Петров - Аксенов краткое содержание

Этот писатель стал легендой еще при жизни. Казалось бы — один из крупнейших молодых советских прозаиков, ставший американским, а потом, наконец, международным — он широко известен. Но это иллюзия. Непростая судьба и труд знаменитого автора «Коллег», «Звездного билета», «Ожога», «Московской саги» и других популярных повестей и романов — Василия Аксенова — всегда были темой сплетен, доносов, баек, мифов. Его многочисленные рассказы, стихи, очерки, интервью и сегодня вызывают интерес. Книга Дмитрия Петрова — итог работы с сотнями текстов, десятками людей — родных, друзей, недругов и критиков Аксенова. Это — отважная попытка рассказать о нем правду. А может, сделать Аксенова еще большей загадкой?..

Аксенов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

А еще ему нравилось благообразие, усердие — материал они проходили с бешеной скоростью — воспитанность и сравнительная аполитичность его студентов. Сравнительная — с недалекими 1960–1970-ми годами. Ведь всего-то 10–15 лет назад родители или даже старшие братья и сестры этих юношей и девчонок в продранных на коленках штанах и маечках с дерзкими надписями очень раздражали писателя. Потому что бунтовали в сравнительно безопасной среде, тогда как в СССР, где проживал автор, их сверстники на это не решались. Ибо, во-первых, воля даже самых мятежных из них была раздавлена репрессивной машиной системы, а во-вторых, «виртуальность» подавления легко могла, скрежеща, переползти в реальность. А здесь — на Западе — давай, бунтуй… Обидно. Нет, не то чтобы бесились с жиру. Но по всему выходило, что угнетение уж куда круче на Востоке, чем на Западе, но Восток — молчок, а Запад — охоч до эскапад. А что нам эти эскапады? Отсюда и раздражение. И оно зафиксировано литературой.

Вспомним, что, завершенный в 1975 году и изданный на русском в 1980-м, «Ожог» вышел на английском в 1984-м. Вопрос: какое время реально актуально для текста, напечатанного через десять лет после завершения работы над ним? Точно не скажешь. Но американские читатели «Ожога» — а большинство из них, можно предположить, составляли люди, вышедшие из студенческого возраста, — хорошо помнили, как «во дворе кампуса… готовился революционный штурм. Всю ночь революционеры жгли костры, танцевали хулу, играли в скат, курили „грасс“, пели революционные песни, обсуждали проблему смычки с рабочим классом, ну и, конечно, факовались на всех ступеньках Ректорской лестницы». То есть перевод романа был для них вполне актуален и, возможно, значим.

В ту пору что-то подобное можно было наблюдать и в Беркли, и в Роттердаме, а потом (как говорили журналисты-международники и выездные писатели) «подстричь» под географию… Или, на худой конец, ознакомиться с каким-нибудь текстом Даниэля Кон-Бенндита или статьей Ульрики Майнхофф в берлинском журнале «Конкрет»… Главное ведь — уловить сам тонкий дух мятежа. И Василий Павлович его уловил.

Кстати, дух этот, о чем говорят иные события последнего времени, не выветрился ни из европейских кварталов, ни из российских посадов… Однако читаем дальше: «…Сопредседатели ревкома Джонни Диор и Эвридика Клико…» (Кстати, в книге нигде не указано, что имеются в виду знаменитые гламурно-шампанские дома «Dior» и «Clico». Впрочем, с давних пор «революционной» оппозиции, в частности и нынешней российской, строго говоря, не вполне чужда принадлежность к так называемым элитным слоям…) Итак, «сопредседатели ревкома Джонни Диор и Эвридика Клико… разработали план восстания. Как только телевизионщики расставят осветительные приборы, начнется штурм библиотеки [207] Кстати, библиотеку в ходе студенческих волнений действительно штурмовали. В Колумбийском университете в Нью-Йорке.

. Одновременно вспыхнут чучела профессоров и старших преподавателей. Вознесутся в небо портреты „святых“: Ленин, Мао, Сталин, Троцкий, Гитлер, Че Гевара, Арафат. Затем будет подорван тотемный столб либерализма, пятидесятиметровый обелиск с именами буржуазных ученых…».

Василий Павлович не раз бывал на Западе в разгар «революций». Посещал и бунтарский Беркли. И за время своего там пребывания насмотрелся на их причуды, а равно и на огромную удаленность западных мотиваций и практик восстания от восточных аналогов. Но на фоне всех разниц было у бунтов и общее: скажем, притом что западный бунт предусматривал известную гуманность, а русский тяготел к беспощадности, оба они казались писателю в равной мере бессмысленными.

Эту бессмысленность подчеркивает и приведенный им перечень фамилий красных «святых». Кстати, с той поры к этому списку добавилось не так много имен…

Но тогда«…первые лучи румяного пасторального солнышка осветили облака… Эвридика в последний раз провела юным пупырчатым языком по уставшему еще до революции отростку Дома Диора, глянула в небо и… закричала от изумления и ярости…».

Почаще бы глядели в небо, товарищи, — возможно, так следует понимать русского писателя Аксенова, — а не то оттуда явится нечто разочаровывающее. Так и вышло в книге: «На вершине университетского обелиска (предназначенного к разрушению. — Д. П.) отчетливо была видна койка-раскладушка, а на ней… профессор кафедры славистики Патрик Генри Танджерджет. <���…> Как реакционер оказался на вершине, да еще с ящиком пива… осталось невыясненным. Наконец в разгаре дня профессор встал и попросил внимания.

— От имени и по поручению молодежи Симферополя и Ялты я сейчас обоссу всю вашу революцию, — сказал он… и, попросив извинения у девушек, исполнил обещание».

В «Ожоге» это звучало очень смешно. О, сколько радикальных движений того (и не только) времени приобрели весомость и значимость по вине властей университетов и штатов, не умевших общаться с ними, иначе как применяя насилие. Между тем, возможно, достаточно было одному отрывному профессору влезть на обелиск…

В этом фрагменте ясно отражено отношение советского мятежника Аксенова к мятежникам западных кампусов. Стоит ли удивляться, что его радовали спокойствие, внимание и дисциплинированность американских студентов 1980-х годов?

Во всяком случае, так было удобнее обсуждать и русский авангард, и Серебряный век, и тему «Роман — упругость жанра». Ему хотелось спокойно и без помех исследовать с подопечными важные вещи. А не бояться, что в аудиторию — как случилось когда-то в Беркли — толпой войдут суровые революционеры. И какой-нибудь черный атлет повелит отныне читать лекции исключительно о пролетарском писателе Максе Горьком. А в ответ на замечание, что, мол, и Влад Маяковский был пролетарским поэтом, услышать: «Нет. Только Макс Горький. Решение ревкома. Что-то неясно, проф?»

Ничего такого большинство профессоров не хотят. Если не считать завзятых анфан-терриблей XX, а, отчасти, и XXI века, вроде Герберта Маркузе или, скажем, в известных обстоятельствах, Жана Поля Сартра, Режи Дебре или Ноама Чомского. Но это — исключения очень специфические, по-своему особенные люди… А Аксенов был человеком особенным по-своему . Хотя и причислял себя к большинству. И потому участвовать в катавасиях не желал.

А желал рассказывать о литературе. Любил ежесеместровую частичную смену лиц — американская система, в отличие от нашей, позволяет каждый семестр «брать» те классы, какие студенты считают нужными, а не пребывать в одной и той же группе все годы учения. Любил толпу школяров. Вот они топают от паркингов к корпусам — кто в джинсовых или полотняных лохмотьях, кто — с иголочки: рубашечка баттнз-даун, стильный галстучек, блейзерок, шортики, розовые коленки. Касается это и сугубо женских заведений… Там еще гольфики могут добавиться. И вообще, эти фермерские (хотя и не только) дочурки и сыновья сложены вовсе не устрашающе, а, за рядом исключений, вполне пропорционально, спортивно и привлекательно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: