Дмитрий Зимин - От 2 до 72 Книжка с картинками

- Название:От 2 до 72 Книжка с картинками

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Московское время

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Зимин - От 2 до 72 Книжка с картинками краткое содержание

«Мне, наверное, повезло, что в детстве я застал романтический период развития радиотехники, а на излете жизни романтику начала капитализма, частного предпринимательства в России... Я вспоминаю свою жизнь и описываю только некоторые эпизоды, выбор которых определяется, главным образом, наличием в моем архиве соответствующих фотографий или ярких документов», — так написал в аннотации к своей книге Дмитрий Зимин.

Книга выпущена в редкой для мемуарного жанра форме альбома фотографий. Они сопровождаются текстами, настолько органически связанными с изображениями, что отдельные эпизоды соединяются в общие картины пережитого и осмысленного автором. В разных срезах — от семьи до страны.

Оценки пережитой и переживаемой страной истории, которые перемежаются воспоминаниями о выдающихся людях науки и промышленности и деталями повседневной жизни, делают книгу интересной для самого широкого круга читателей.

От 2 до 72 Книжка с картинками - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В центре – тот самый Лева Кричевский, с парты 10/11, начальник цеха (а может, и главный инженер) литейного завода на Красной Пресне. Хорошо сохранился. Вполне можно узнать. А за Пласкеевым виднеется Женя Абельман (Храмов), которого сейчас, увы, уже нет.

Была и еще одна трогательная встреча в 2003 году, по случаю 60-летия нашего знакомства друг с другом в 1943 году в третьем классе 61-й школы после возвращения из эвакуации.

Между прочим, вдруг вспомнил вот такую бытовую деталь тех военных лет: я до года 46-го летом бегал по Москве босиком, и в метро босиком ездил. Это было в порядке вещей, абсолютно нормально. Привожу фрагмент известной фотографии Евзерихина, на которой видны босоногие московские мальчишки еще предвоенных лет.

Помню, что в день Победы 9 мая 1945 года я, то ли по случаю великого праздника, то ли еще весенней прохлады, был на Красной площади в каких-то тапочках. Там меня чуть не задавили, а тапочки в давке потерялись (домой я пришел босиком).

В девятом, кажется, классе у Абельмана возникли проблемы по комсомольской линии в связи с нарушением требований устава комсомола о «товарищеском отношении к женщинам». Хотите верьте, хотите проверьте, но был такой пункт в уставе комсомола тех лет. Почему-то тот устав был ориентирован только на мужскую часть молодых борцов за дело Ленина–Сталина. Но уставы не обсуждают.

Положение Абельмана осложнялось тем, что он обвинялся в нарушении товарищеского отношения не к одной, а к трем женщинам. Вздорность подобных обвинений убедительно доказал Женя Пласкеев: «Достаточно посмотреть на этого тощего Абельмана, чтобы понять, что его не то что на трех – на одну не хватит».

…Он же, Женя Пласкеев, сказал мне, что на могильном камне Абельмана– Храмова выбиты такие его стихи:

Я поле жизни перешел.

И отдохнуть присел.

Там тихо одуванчик цвел

И жаворонок пел.

И было мне так хорошо,

Что я забыл почти,

Что поле жизни перешел

И дальше нет пути.

Вот на этом снимке – учитель физики, мой дорогой Учитель, Сергей Макарович Алексеев.

Заядлый радиолюбитель, он и меня (да и не только меня) так пристрастил к радиотехнике, что она стала не только сильнейшим мальчишеским увлечением, но и профессией, да и судьбой. Редкий случай – учитель и ученик стали, не побоюсь этого слова, друзьями. Часто бывали друг у друга (!) дома. Потом, когда я уже был студентом то ли третьего, то ли четвертого курса, мы купили на четверых (!) один «Москвич–401». Сергей Макарович был одним из «колхозников», остальные – мои однокурсники. Сергей Макарович заметно хромал; он был инвалидом с детства. Машина ему была необходима.

Автомобиль мы покупали на толкучке, которая в те годы была у единственного автомагазина на Бакунинской, около Спартаковской площади. В магазине красовались «Москвич-401» за 9 тыс. руб. и «Победа» за 16 тыс. Какими путями формировалась многолетняя очередь за этой роскошью, нам было неведомо. На толкучке в меру заезженный «Москвич» обошелся нам в 10 тыс. плюс «ваше оформление». Как наш колхоз собирал такие деньги – не с моими талантами рассказывать. Удивительное дело: коллективное владение автомобилем ни разу не привело к конфликтам.

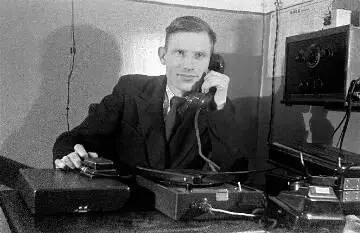

А вот эти фото сделаны в школьном радиоузле. Его начальником я был последние полтора школьных года и очень гордился этой должностью.

Вершинами нашей совместной радиолюбительской деятельности стали школьная УКВ-радиостанция (кажется, помню ее позывной – УА-3-КАБ) и книжка двух авторов: С.М. Алексеева и Д.Б. Зимина – «Школьная УКВ радиостанция». Книжка была подготовлена, когда я учился еще в 10-м классе, а вышла в свет, когда я был уже студентом радиофакультета МАИ.

Забавно, что эту книжицу я ранее никогда не упоминал в своем «списке научных работ», который регулярно подавал в РТИ на всяческие аттестации и формальные «конкурсы на замещение». Этот список содержал к концу 80-х годов, помнится, более 100 наименований. Помещать туда радиолюбительскую книжку издательства ДОСААФ казалось таким же неприличным, как, скажем, упоминать заметку в стенгазете.

Из собственных радиолюбительских поделок не могу не показать чудом сохранившуюся фотографию моего самодельного телевизора. Он заработал у меня году в 50-м. Смотреть его собиралась вся наша коммунальная квартира. А во всем нашем доме было всего два телевизора. Мой самодельный и выпущенный недавно промышленностью КВН-49. При желании можно было бы установить точную дату, когда на экране моего телевизора появилось первое искореженное изображение. Показывали фильм «Мичурин».

Телевидение тогда было однопрограммным и велось с Шаболовки, с Шуховской башни. Через несколько лет крыши московских домов стремительно стали зарастать лесом телевизионных антенн, смотрящих на эту башню. Но в то время телевизор в доме – это, как сказали бы сейчас, круто.

К сожалению, у меня нет фото, отображающих радиолюбительство тех лет.

…Рынки-толкучки, сперва на Павелецкой, затем в Коптево, куда по выходным съезжалась вся радиолюбительская Москва. Выходной тогда был один – воскресенье.…

…В первые послевоенные годы о том, что в доме живет радиолюбитель, знала вся округа. Летом, при открытых окнах, динамик на подоконнике и… «Рио-Рита», «Дождь идет»… Танцы во дворе или на мостовой перед домом. Автомобили в арбатских переулках ездили тогда не часто.

Промышленные радиолы, в основном немецкие, трофейные были редкостью. Да и то, их динамики были мощностью 1-3 Вт. А у радиолюбителя усилитель с двумя лампами 6Ф6, а потом и 6П3 в пушпуле, уличный динамик РД-10 (10 Вт!) на подоконнике и… танцуют все! «Вчера мой динамик на Гоголевском бульваре слышали…» Недолго. Пока не прибегут возмущенные родители или соседи. …

Танцы продолжались под тихую музыку. А я танцевать так и не научился. Мое дело – менять пластинки.

Школьника-радиолюбителя не по годам уважали. Главный монтер в доме. В трудную минуту мог научить воровать электричество (чтоб счетчик не крутился) с помощью заземления и самодельного (других сперва не было) автотрансформатора. (В первые послевоенные годы, как и в годы войны отпуск электричества населению был лимитирован.)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: