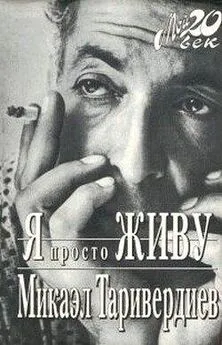

Микаэл Таривердиев - Я просто живу

- Название:Я просто живу

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вагриус

- Год:1997

- Город:Москва

- ISBN:5-7027-0418-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Микаэл Таривердиев - Я просто живу краткое содержание

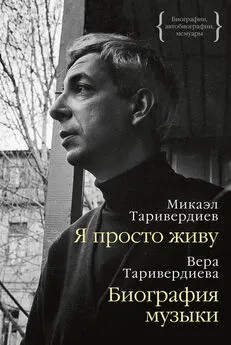

Возможно, не каждый узнает лицо с обложки этой книги - задумчивое лицо с умными, чуть грустными глазами. Но музыку этого человека знают все, ибо невозможно найти таких, кто ни разу не смотрел «Иронию судьбы», «Семнадцать мгновений весны», «Короля-Оленя» или другие фильмы, «озвученные» Микаэлом Таривердиевым. В славной плеяде «шестидесятников» Таривердиев стоит плечом к плечу с такими фигурами, как Тарковский, Окуджава, Ахмадулина. Но его воспоминания - не только об «оттепели». В них и детская память о войне и репрессиях, и сложный, порой противоречивый взгляд на семидесятые, и предвкушение перемен во время перестройки... Несколько десятилетий жизни страны, аура ее культуры описываются автором то с непередаваемым лиризмом, то с беспощадной иронией. Внезапный уход помешал Микаэлу Леоновичу завершить работу над мемуарами. К печати их подготовила жена композитора, Вера Таривердиева. Ее перу принадлежит и последняя глава книги.

Я просто живу - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Атмосфера менялась постепенно. Не вдруг, не сразу. И мы постепенно менялись. Кто-то больше, кто-то меньше. Скандал в Манеже и последовавшие за ним события стали первым испытанием. И тогда стало ясно, кто куда пойдет. Кто-то из нашего поколения выбрал компромисс, стал находить возможность для диалога с властями. Кто-то не захотел. А может быть, и не было возможности? Кто-то стал разделять — что-то делать для себя, а что-то для властей. Кто-то питал иллюзии, общаясь с властями, что им можно что-то объяснить, повлиять на них, но при этом незаметно менялся сам. Неправда, что сильно нас примучивали. Вопрос заключался в другом — какой кусок пирога можно получить. И многие бежали, протягивая руки. Неправда, что кого-то заставляли. И страха у нас не было. Во всяком случае у меня. Кстати, мне никогда ничего не предлагали. Меня никогда не искушали возможностью предать свои позиции. И мне никогда ничего не обещали. Меня не приглашали вступить в партию, не предлагали ответственных постов. Когда предъявляют сегодня шестидесятникам претензии, что они, мол, общались с властями, это часто справедливо. Но правда и то, что далеко не все. Никогда на «переговоры с властью» не ходила Белла Ахмадулина. Никаких отношений с властями не имели Вася Аксенов, Булат Окуджава. И таких людей много. Да, были и те, что получали какие-то зарубежные поездки в награду за общение с державой. Но это был способ заявить о себе в мире. И тот, кто уезжал туда, возвращался с именем, осененным признанием на Западе. А потом, гораздо позже, произошло еще одно разделение: кто-то ходил в ЦК, поддерживая контакты, и это была определенная игра. А другие стали играть в противоположные ворота: ходить в посольства, исполняя роль несчастных и гонимых, на этом зарабатывая свой капитал. Что касается меня, то мне были противны обе эти партии.

Так что судьбы растиньяков шестидесятых сложились по-разному. Сегодня их называют шестидесятниками. Но ничего объединяющего в этом понятии нет, кроме того, что это было поколение, родившееся — не в буквальном смысле, а заявившее о себе — в шестидесятые годы. Ну, что общего, скажем, у Искандера и Тарковского, которые всегда дистанцировались от власти, причем это была позиция, и позиция жесткая. Но ничего общего у них нет и с диссидентами. Это ведь совершенно другое. Или Тарковский и Родион Щедрин, который контактировал с властью на своих условиях. Как бы на своих. Но не всегда. Надо было — писал ораторию о Ленине, чего никогда не делала Белла Ахмадулина. Или, скажем, Александра Пахмутова, которая практически создала свою эпоху — и очень интересную эпоху — в песне и в то же время находилась в полном контакте с властями, как бы обслуживая, выполняя социальный заказ комсомола, партии. Нужно было писать бамовские песни — и она писала их. Калик, например, категорически отрицает свою причастность к шестидесятничеству. Общее? Просто нам всем одинаковое количество лет. И то, что у нас было общее, — это компании. Веселые компании и романтизм, полный надежд. Мы не доверяли этой власти.

И все же у нас было ощущение — что-то кончилось страшное. И наступили новые времена. И что-то обязательно произойдет хорошее. Может быть, это было связано с возрастом, может быть, совпали возраст и вход в культуру, в известность и, конечно, повышенный интерес нашего поколения к нам. Это был не обычный, а ненормальный интерес. Нас любили, наши имена знали. А мы все были совершенно разными. Конечно, была в нас доля эпатажа — в ком-то меньше, в ком-то больше, это был тоже своего рода протест против общепризнанной прилизанности. Но мы не эпатировали наших сверстников, мы эпатировали партийных дедуль. И мы были очень разными. Очень. И судьбы у растиньяков шестидесятых совсем разные.

Просто тогда нам все еще казалось, что впереди нас ждет одна только радость…

Я такое дерево

Звонит мне как-то замечательный поэт Григорий Поженян.

— Микаэл, я гонимый поэт (что правда. — М. Т.). А ты гонимый композитор.

— Почему это я гонимый?

— Ну тебя же в Союзе гоняют?

— Гоняют.

— Давай сделаем вместе картину.

— Как это?

— Я буду снимать картину на Одесской студии.

— Как ты будешь снимать картину?

— Как режиссер.

— Но ты же не режиссер, Гриша, ты поэт.

— Я гений. Я могу все, — сказал Гриша.

И вот я приехал к нему в Ялту, где он действительно снимал картину о моряках в годы войны. Гриша — замечательный, милый парень. Но, кроме того, он еще и герой Одессы. Он старше меня лет на десять. В годы войны он был в отряде черноморцев, которые Одессе ценой своей жизни дали воду. Они пробились в город и фактически спасли его. Погиб весь отряд из двадцати двух человек. Считалось, что погиб и Поженян. В Одессе стоит памятник двадцати двум героям, спасшим город, на нем выбиты имена этих людей, в том числе и имя Григория Поженяна. А Гриша не погиб, он выбрался из-под трупов и спасся. Единственный из отряда. Позже, конечно, об этом узнали, но имя его на памятнике осталось. Так вот Гришу все знали и очень любили. В его фильме согласились сниматься Иван Переверзев, звезда тогдашнего экрана, Олег Стриженов и многие другие замечательные актеры. Но Гриша, будучи с одной стороны поэтом, а с другой стороны командиром-моряком, плохо представлял себе, как нужно общаться с актерами, тем более знаменитыми, которые и сниматься-то приехали только потому, что любили его как поэта и как хорошего мужика. А Гриша стал ими командовать. И очень сильно. Он объявил:

— Здесь два гения. Я и Таривердиев. Все остальные — наши служащие.

Я стал хохотать, думая, что он просто дурака валяет. Но Переверзев на него очень обиделся.

— Гриша, как твой фильм называется? — спросил он.

— «Прощай!»

— Прощай, Гриша! — Переверзев сел в самолет и улетел в Москву.

— Гриша, что ты делаешь! Ведь уже полкартины снято! — в ужасе говорю я ему.

— Не волнуйся, Мика. Я ведь не только режиссер, но и автор сценария. Нет вопросов.

И вот снимают сцену, в которой должен был играть Переверзев. У него была роль адмирала. Входит вестовой, спрашивает:

— А где товарищ адмирал?

— Убит, — отвечают ему.

Так избавились от замечательного бедного Переверзева.

Проходит неделя. По какому-то поводу Гриша стал объяснять Олегу Стриженову, что он очень плохой артист и плохо играет.

Олег не выдерживает:

— Гриша, как твой фильм называется?

— «Прощай!»

— Прощай, Гриша! — Садится в самолет и улетает в Ленинград.

Он играл капитан-лейтенанта.

— Гриша, что ты делаешь?! — воплю я. А он:

— Ничего. Режиссер Поженян прикажет сценаристу Поженяну, и он перепишет сценарий.

Начинается съемочный день. Актеры сдают ему текст. Входит какой-то офицер и спрашивает:

— А где капитан-лейтенант?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Патрик Несс - Остальные здесь просто живут [litres]](/books/1076942/patrik-ness-ostalnye-zdes-prosto-zhivut-litres.webp)