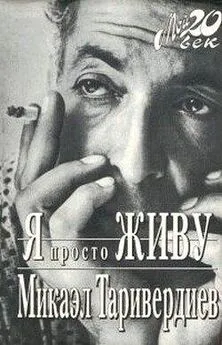

Микаэл Таривердиев - Я просто живу

- Название:Я просто живу

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вагриус

- Год:1997

- Город:Москва

- ISBN:5-7027-0418-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Микаэл Таривердиев - Я просто живу краткое содержание

Возможно, не каждый узнает лицо с обложки этой книги - задумчивое лицо с умными, чуть грустными глазами. Но музыку этого человека знают все, ибо невозможно найти таких, кто ни разу не смотрел «Иронию судьбы», «Семнадцать мгновений весны», «Короля-Оленя» или другие фильмы, «озвученные» Микаэлом Таривердиевым. В славной плеяде «шестидесятников» Таривердиев стоит плечом к плечу с такими фигурами, как Тарковский, Окуджава, Ахмадулина. Но его воспоминания - не только об «оттепели». В них и детская память о войне и репрессиях, и сложный, порой противоречивый взгляд на семидесятые, и предвкушение перемен во время перестройки... Несколько десятилетий жизни страны, аура ее культуры описываются автором то с непередаваемым лиризмом, то с беспощадной иронией. Внезапный уход помешал Микаэлу Леоновичу завершить работу над мемуарами. К печати их подготовила жена композитора, Вера Таривердиева. Ее перу принадлежит и последняя глава книги.

Я просто живу - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В Сухуми я слушал лягушек. Их в то лето развелось неимоверное количество. И вечером они шумно и сварливо укладывались спать. Когда затихал последний лягушачий голос, становилось слышно, как звенят цикады, — странно, днем не замечал, что они звенят. Наступало мое время. Я садился за стол, где всегда стоял стаканчик с карандашами, рядом — любимая автоматическая точилка, и я мог не глядя, тысячу раз отработанным движением вставить в нее затупившийся карандаш, через секунду он был готов к работе, и передо мной, как перед героем моего любимого булгаковского «Театрального романа», возникала освещенная коробочка с движущимися маленькими фигурками. Я смеялся и страдал вместе с ними, любил их или подтрунивал над ними, иронизировал. Я наслаждался работой, как наслаждался всегда, когда оставался один на один с партитурной бумагой. И забывал обо всем.

Мне нужны были живые прототипы для героев. И героинь — тоже. И я беззастенчиво использовал для этого своих близких, друзей. Иногда я им даже говорил об этом. Надеюсь, меня это оправдывает.

Меня часто спрашивают о том, как пишется музыка. Это только в плохих фильмах: сидит Глинка за роялем. Попьет вина из бокала, бум-бум по клавишам — и заносит это на нотную бумагу. Нет, музыка пишется за столом! И это самое большое наслаждение! А уж потом наступает расплата — начинаются страдания: куда отдать, кто исполнит. Или никуда не отдаешь, как чаще всего это делал я и писал в стол. Но эти герои, которых ты придумал, создал и засунул в стол, начинают выражать недовольство и беспокоить тебя по ночам. Они ведь уже живые…

Но с «Калиостро» все получилось иначе. Камерный музыкальный театр Покровского уже существовал. Для Бориса Александровича это была отдушина, где он мог осуществлять все то, что не мог сделать в Большом театре. Тогда он еще оставался его главным режиссером. В конце концов Покровского выжили из Большого в очередной раз. По-моему, в третий.

Попал я в Камерный не в Москве, а, как ни странно, в Ташкенте, случайно, во время какого-то фестиваля. Театр открыли совсем недавно. Показывали, как сейчас помню, «Брачный вексель» Россини. Впечатление от спектакля — ошеломляющее. От постановки, голосов, от новой оперной эстетики. Это была живая, интересная, захватывающая опера! Музыка Россини звучала, искрилась, будто написана вчера. Вот тогда я влюбился в этот театр. А когда побывал на опере Шостаковича «Нос» — спектакле, решенном в совершенно другой музыкальной и театральной стилистике, необычайно остро, современно, я полюбил этот театр навсегда.

Во всех остальных оперных театрах, как в наших прежних советских магазинах, был в лучшем случае один сорт сыра под названием «просто сыр» и один сорт колбасы — «просто колбаса». В опере же неуклюжий Онегин, который не умеет двигаться и одним глазом все время косит на дирижера. Кармен с такой задницей, что понять невозможно, почему вокруг нее кипят такие страсти. Или еще Мефистофель, который поет свою знаменитую арию на одном и том же месте на авансцене только для того, чтобы продемонстрировать свой, как он считает, выдающийся голос. При этом вся его актерская выучка ограничивается вскидыванием плаща, из которого к тому же непременно летит пыль. Человек, впервые пришедший на такой спектакль, усмехнется и с иронией отведет опере место в «кладовке» вместе с прочим хламом. Совсем другую оперу создает Покровский. Помню, как-то Борис Александрович сказал, что в Московский музыкальный камерный театр есть две очереди. Очередь зрителей и очередь авторов. А я ответил: в этих очередях я готов стоять.

Как композитор я пришел в этот театр тоже случайно. Случайно встретил Бориса Александровича, который, видимо, случайно бросил фразу:

— Написали бы для нас оперу.

— Уже написал. Не знаю, для вашего ли театра, но она существует, — ответил я. Это и был «Граф Калиостро», которого я действительно писал без расчета на определенную труппу.

Мы договорились о встрече. Я очень волновался и ни за что не хотел играть и петь сам. Поэтому, собираясь к Борису Александровичу на Кутузовский, я наиграл и напел своим ужасным голосом оперу на магнитофонную пленку. Так и явился к Покровскому, держа в одной руке маленький магнитофон, а в другой — здоровенный клавир. Борис Александрович удивился при виде магнитофона.

— Играть не будете? — довольно ехидно спросил он.

— Будет играть магнитофон, — мрачно ответил я.

Мы начали слушать. Уныние мое возрастало. Все казалось мне скучным и совсем не смешным. А Борис Александрович время от времени восклицал:

— О, вот эта партия — для Подболотова! Калиостро, конечно, Бойко.

И добавлял при этом, обращаясь ко мне: молодой человек. Мне это было смешно и приятно — какой я, к черту, молодой человек в свои-то пятьдесят!

Потом, когда вопрос о постановке был уже решен, я попросил Покровского, чтобы партию Прасковьи Петровны спела Маша Лемешева. И в этом наши мнения сошлись. Дочь Сергея Яковлевича Лемешева, она унаследовала лучшие черты таланта своего отца. И матери — замечательной певицы, профессора консерватории, Ирины Ивановны Масленниковой. Маша с первых дней работала в Камерном театре. Прекрасный голос, высочайшая культура пения, дар драматической актрисы — все эти качества она в полной мере проявила в работе над партией Прасковьи Петровны в «Калиостро», а потом в моей моноопере «Ожидание», которая тоже была поставлена Покровским в Камерном, но позже. В театре судьба свела меня и с другими прекрасными музыкантами — дирижером Владимиром Агронским, певцами, актерами Лидией Трофимовой, Алексеем Пекелисом.

Когда начались репетиции, я, конечно же, устремился в Камерный театр: любопытство меня раздирало. Покровский отнесся к моим посещениям, мягко говоря, прохладно.

— Лучше напишите еще одну оперу, — сурово сказал он, увидев меня в курилке перед началом репетиции.

Но я ничего не мог с собой поделать. Меня так и тянуло в этот подвал на Соколе.

В этом театре мне нравилось все. И крошечный вестибюль. И вешалка, которая мала и неудобна. И колокольчик, которым кто-то из актеров, бегая между зрителями, зазывал на представление. И тесные артистические, и маленькая кладовка, в которой по стенам были развешаны парики. Среди них в один прекрасный день появится и парик Прасковьи Петровны. И совсем не парадная лестница, которая не поднималась, а опускалась в зал. Здесь все было наоборот. И спектакли были не как в обычной опере — просто захватывающие.

Часто после репетиции я оставался в театре и пересмотрел весь репертуар. Перед каждым спектаклем я пытался отгадать головоломку: ну что же, что еще можно придумать с этой крошечной сценой, с этим зальчиком-подвалом на двести мест? И каждый раз не переставал удивляться, как виртуозно Покровский использовал нищету своего театра в его же благо. Вот уж действительно «опера нищих» — был такой жанр в XVII веке. Оркестр то оказывался на сцене, то где-то за занавеской в глубине сцены, то почти что в зрительном зале. Сценой же становился весь зрительный зал. Я помню — но это было позже, — как потряс меня «Дон Жуан» Моцарта, когда зрительские кресла расставили по диагонали, а весь пол устлали какой-то совершенно черной материей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Патрик Несс - Остальные здесь просто живут [litres]](/books/1076942/patrik-ness-ostalnye-zdes-prosto-zhivut-litres.webp)