Юрий Лощиц - Дмитрий Донской, князь благоверный[3-е изд дополн.]

- Название:Дмитрий Донской, князь благоверный[3-е изд дополн.]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03380-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Лощиц - Дмитрий Донской, князь благоверный[3-е изд дополн.] краткое содержание

Выдержавшая несколько изданий и давно ставшая классикой историко-биографического жанра, книга писателя Юрия Лощица рассказывает о выдающемся полководце и государственном деятеле Древней Руси благоверном князе Дмитрии Ивановиче Донском (1350–1389). Повествование строится автором на основе документального материала, с привлечением литературных и иных памятников эпохи. В книге воссозданы портреты соратников Дмитрия по борьбе с Ордой — его двоюродного брата князя Владимира Андреевича Храброго, Дмитрия Боброка Волынского, митрополита Алексея, «молитвенника земли Русской» преподобного Сергия Радонежского и других современников великого московского князя.

Дмитрий Донской, князь благоверный[3-е изд дополн.] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

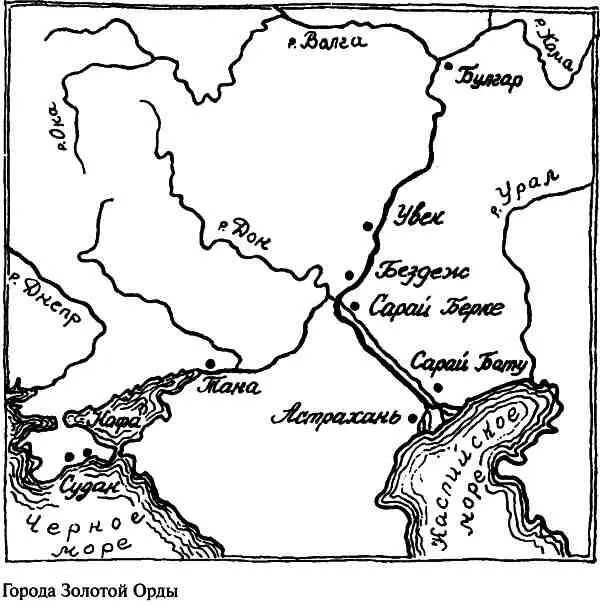

…Как бы мало ни прожили они в Сарае, но уж непременно должны были навестить здешнего православного епископа, владыку Ивана, жившего возле русского храма на той же южной окраине города, где ютились невольники-славяне.

Дмитрию заранее, должно быть, втолковали, что удивляться тут нечего: да, русская епископия существует в самой столице Улуса Джучи, и существует уже давно, более ста лет. Почему это стало возможно? Монголы-язычники некрепки в вере, шаманов боялся лишь простой люд, многие, особенно из знатных, легко перемётывались в иные веры. В числе завоевателей немало оказалось несториан, приверженцев христианской ереси, давно уже расползшейся по странам Востока. Остальные же были, как правило, безразличны к тому, каких именно богов почитают покорённые ими народы. Можно верить в одного бога, как булгары и евреи, можно — в единого в трёх лицах, как русские, почитающие свою Троицу, можно поклоняться огню, как персы, можно — каменным идолам, как кипчаки, лишь бы жрецы всех этих племён внушали им уважение к ханской власти. Лишь бы дань платилась исправно.

И хотя со времён Берке-хана, принявшего ислам, новая религия стала усиленно насаждаться по всему Улусу Джучи, вероисповедное единомыслие и теперь не привилось. Сын Батыя несторианин Сартак, наехав как-то в степи на ставку своего дяди Берке, отказался с ним встретиться под следующим предлогом: «Ты мусульманин, я же держусь веры христианской; видеть лицо мусульманина для меня несчастье». Берке-хан не жаловал «неверных»: по его приказу в Самарканде погромили великое множество тамошних монголов-несториан. К скоропостижной смерти Сартака он же, Берке, говорят, приложил руку. Не жаловал противников ислама и великий хан Узбек. Воинственный дух Корана был ему куда более по вкусу, чем призыв к милосердию и помилованию врагов.

Но вот католиков Узбек почему-то привечал, даже с папой римским состоял в переписке, обменивался с ним дарами. Узбек строил в своих городах мечети, и тут же рядом появлялись здания папских костёлов и монастырей. В Сарае одних лишь францисканских монастырей завелось тогда более десятка. Что-то властно влекло воинов католической церкви в ордынскую столицу. И происходило это в те самые десятилетия, когда с Запада всё чаще стали беспокоить русские пределы рыцари католических орденов.

Дед Дмитрия и дядя Семён, когда бывали в Сарае, много, говорят, народу повыкупили из ордынской неволи, увезли с собой на Русь. Как и теперь-то хотелось хоть кого-нибудь вызволить из кабалы.

Оставаться же долее в Орде смысла нет. Вот-вот, гляди, новый хан объявится. Надо переждать замятию, пусть и без великого ярлыка вернётся московский князь в свой дом.

Покинув Сарай в канун очередного дворцового переворота, москвичи благополучно оставили за спиной самый ненадёжный город мира, самую недолговечную из столиц. Сарай самозабвенно гомонил, позвякивая золотыми дирхемами, звенел тысячами бронзовых колокольчиков, привязанных к шеям караванных верблюдов. И ничто, кажется, не предвещало, что этому необозримому городу-сновидению существовать осталось всего четверть века.

Глава третья

Право и правда

В 1359 году, после смерти Ивана Красного, московскому правительству — людям княжого совета, в состав которого, кроме митрополита Алексея и тысяцкого Вельяминова, входило несколько старейших бояр, — следовало ожидать, что отстоять право девятилетнего Дмитрия на великокняжеский ярлык окажется не так-то просто.

Им следовало ожидать также, что из всех русских князей наиболее способны сейчас перехватить этот ярлык суздальско-нижегородские Константиновичи.

Наконец, следовало ожидать, что попытку эту они предпримут по наущению и при сильном содействии Великого Новгорода, преследующего тут свою особую цель.

Опасения Москвы подтвердились.

Более того, ход разворачивавшихся событий застал её правительство если не врасплох, то не вполне готовым к резкой перемене.

Летом 1360 года князь Дмитрий Константинович въехал во Владимир, где в Успенском соборе был устроен торжественный обряд его венчания на «великое княжение Белое», которое он получил, по укоризненному замечанию современников, «не по отчине и не по дедине», то есть имелось в виду, что ни отец его, ни дед не были великими князьями владимирскими. Церковно-государственное торжество венчания на престол не могло обойтись без присутствия митрополита, и, хотя летописи, по понятным причинам, молчат, венчать суздальско-нижегородского князя должен был, пусть и против своей воли, Алексей. На то была другая воля — ханская.

Звон колоколов Успенского собора прозвучал вызовом не только Москве — всему строю русской жизни, как она налаживалась за последние тридцать с лишним лет, с тех пор, как здесь же благословляли на власть и славили Ивана Калиту.

Кто-то из тогдашних русских книжников писал о сорока годах «великой тишины», наступившей с вокняжением Ивана Даниловича на Русской земле. Сорока полных годов, правда, не набиралось, к тому же и тишина была временами весьма относительной: в 1327 году Калита немало своих же русских городов по приказу хана разорил, но всё же в преувеличении панегириста имелся свой здравый смысл: при Калите, а особенно при его сыновьях, земля как-то отдышалась. В соседних княжествах начали было привыкать помалу, что Москва за них думает. А тут выходило — на другую голову надо оглядываться.

Холодком тревоги повеяло по Русскому Междуречью. «Не по отчине и не по дедине» — это выражение хорошо понимали не только в многочисленных семьях Рюриковичей. Его смысл доходил и до безграмотного смерда, и до всякого ремесленника из посадских чёрных сотен.

Во времена Александра Невского и его сыновей ордынцы, разыгрывая великокняжеский ярлык между русскими, натравливали друг на друга ближайших родственников — родных братьев, и у тех — за вычетом разницы в возрасте — права на власть были равными.

Теперь, через два-три поколения, когда древо владимирских князей сильно разветвилось, Орде не так-то просто стало затевать семейные ссоры в своём русском улусе, — для этого приходилось иногда вовлекать в интригу родственников отдалённейших.

Константиновичи происходили всё из того же Большого Гнезда Всеволода, что и московские князья. Последним их общим предком был сам Александр Невский. Один из его сыновей, Андрей, человек с нехорошей славой завистника и честолюбца, немало русской кровушки проливший, чтобы добиться великого владимирского стола, приходился прадедом Константиновичам. Но ни их деду, ни отцу — ещё раз стоит подчеркнуть — ярлык на великое княжение уже не доставался.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Юрий Лощиц - Дмитрий Донской, князь благоверный[3-е изд дополн.]](/books/409230/yurij-lochic-dmitrij-donskoj-knyaz-blagovernyj-3.webp)

![Виталий Останин - Князь Благовещенский [СИ с изд. обложкой]](/books/1094202/vitalij-ostanin-knyaz-blagovechenskij-si-s-izd-ob.webp)