Георгий Блюмин - Рублевка и ее обитатели. Романтическое повествование

- Название:Рублевка и ее обитатели. Романтическое повествование

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЗАО Издательство Центрполиграф

- Год:2012

- Город:М.

- ISBN:978-5-227-03668-1, 978-5-227-03746-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георгий Блюмин - Рублевка и ее обитатели. Романтическое повествование краткое содержание

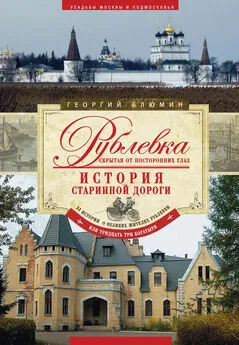

Страна по имени Рублевка вытянута на карте западного Подмосковья по течению Москвы-реки по обоим ее берегам и очертаниями представляет собою узкий и длинный залив. Так оно когда-то, лет 500 назад, и было, когда многих нынешних деревень не существовало и в помине, а река, соименница нашей столицы, была могучей водной артерией, шириною доходившей в ряде мест до двух верст.

Автор обстоятельно повествует о местах вдоль Рублево-Успенского шоссе, обычно тщательно укрытых от постороннего взгляда, но своей яркой историей заслуживающих благодарного внимания читателей.

Интригуют сами названия этих западных окрестностей Москвы и ближнего Подмосковья: замок баронессы Мейендорф, Жуковка, Барвиха, Серебряный Бор, Петрово-Дальнее, Сосны, Архангельское и другие. А романтическим повествование называется потому, что такая форма наиболее соответствует историческим тайнам этих мест.

Рублевка и ее обитатели. Романтическое повествование - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Не раз доводилось мне видеть здесь и главное „действо“ — проезд „самого“! В первый раз, помнится, он промчался мимо меня на „линкольне“ с борзой на радиаторе. Позади, едва поспевая, мчался наш первый газик, до отказа набитый охранниками. Впоследствии машины менялись: „линкольн“ сменился „паккардом“, а газик — ЗИСом-101. Иногда уличное движение препятствовало „самому“ мчаться на большой скорости — тогда еще не было принято вообще перекрывать движение. Однажды, помнится, из-за нерасторопности милиционера автомобиль был вынужден не только замедлить ход, но даже на несколько секунд вовсе остановиться. Я был шагах в пяти от автомобиля и успел разглядеть все хорошо. „Он“ ехал один, сидя не на заднем сиденье, а посредине автомобиля на откидном кресле. Лицо его было обращено вперед, и „любимый профиль“ рисовался весьма четко.

Теперь-то я точно знаю, что Сталин ездил мимо моего дома в „свое Зубалово“. Но тогда только догадывался об этом. Было известно — об этом говорили, — что специально оборудованная зубаловская территория была прочно облюбована представителями советской элиты. Рассказывали, что кто-то регулярно въезжает в ворота бывшей зубаловской „крепости“ на комфортабельной мотодрезине. Позже, когда появились надежные автомобили, надобность в дрезине, а стало быть, и в рельсах, отпала…

Интересно, что Зубалово послужило неким эталоном для организации множества подобных уютных усадеб за могучими стенами. Страшно подумать, во что обошлось народу и сооружение, и содержание таких „имений“! Ведь они не мыслятся без сплошных, замкнутых ограждений, без охраны (собаки, люди), без специальной сигнализации, без телефонов, вахтеров, пропусков… Убежден, что любой помещик сбежал бы из своего имения, создай ему такие условия жизни…»

Вскоре после революции, в 1919 году, Зубалово сделалось загородной резиденцией И.В. Сталина и А.И. Микояна. Сталин жил и работал здесь вплоть до 1932 года, когда перенес свой подмосковный кабинет на Ближнюю дачу в Кунцеве. Эта история усадьбы Зубалово подробно отражена в книге дочери вождя Светланы Аллилуевой «Двадцать писем к другу». А.И. Микоян жил в Зубалове гораздо дольше — с 1919 по 1964 год, и в памяти местных жителей крепость над речкой Медвенкой поныне осталась как «дача Микояна». Говорят, что Анастас Иванович очень переживал, когда эту дачу ему предложили освободить…

Обратимся к воспоминаниям Светланы Аллилуевой:

«Солнечный дом, в котором прошло мое детство, принадлежал раньше младшему Зубалову, нефтепромышленнику из Батума.

Он и отец его, старший Зубалов, были родственниками Майндорфа, владельца имения в Барвихе — и сейчас там, над озером, стоит его дом в готическом немецком вкусе, превращенный в клуб. Майндорфу принадлежала и вся эта округа, и лесопилка возле Усова, возле которой возник потом знаменитый птичий совхоз „Горки II“. Станция Усово, почта, ветка железной дороги до лесопилки (теперь запущенная и уничтоженная), а также весь этот чудный лес до Одинцова, возделанный еще лесником-немцем, с сажеными еловыми аллеями по просекам, где ездили на прогулки верхом, — все это принадлежало Майндорфу. Зубаловы же владели двумя усадьбами, расположенными недалеко от станции Усово, с кирпичными островерхими, одинаковой немецкой постройки, домами, обнесенными массивной кирпичной изгородью, крытой черепицей.

А еще Зубаловы владели нефтеперегонными заводами в Батуме и в Баку. Отцу моему и А.И. Микояну хорошо было известно это имя, так как в 1900-е годы они устраивали на этих самых заводах стачки и вели кружки. А когда после революции, в 1919 году, появилась у них возможность воспользоваться брошенными под Москвой в изобилии дачами и усадьбами, то они и вспомнили знакомую фамилию Зубаловых.

А.И. Микоян с семьей и детьми, а также К.Е. Ворошилов, Шапошников и несколько семей старых большевиков разместились в Зубалове-2, а отец с мамой — в Зубалове-4 неподалеку, где дом был меньше.

На даче у А.И. Микояна до сегодня сохранилось все в том виде, в каком бросили дом эмигрировавшие хозяева. На веранде мраморная собака — любимица хозяина; в доме — мраморные статуи, вывезенные в свое время из Италии; на стенах — старинные французские гобелены; в окнах нижних комнат — разноцветные витражи. Парк, сад, теннисная площадка, оранжерея, парники, конюшня — все осталось, как было. И так приятно мне всегда было, когда я попадала в этот милый дом добрых старых друзей, войти в старую столовую, где все тот же резной буфет, и та же старомодная люстра, и те же часы на камине. Вот уже десять внуков Анастаса Ивановича бегают по тем же газонам возле дома и потом обедают за тем же столом под деревьями, где выросли его пять сыновей, где бывала и мама, дружившая с покойной хозяйкой этого дома.

В наш век моментальных перемен и стремительных метаморфоз необыкновенно приятны постоянство и крепкие семейные традиции, — когда они где-то еще сохранились…

Наша же усадьба без конца преобразовывалась. Отец немедленно расчистил лес вокруг дома, половину его вырубил, — образовались просеки; стало светлее, теплее и суше. Лес убирали, за ним следили, сгребали весной сухой лист. Перед домом была чудесная, прозрачная, вся сиявшая белизной, молоденькая березовая роща, где мы, дети, собирали всегда грибы. Неподалеку устроили пасеку, и рядом с ней две полянки засевали каждое лето гречихой, для меда. Участки, оставленные вокруг соснового леса, — стройного, сухого — тоже тщательно чистились; там росла земляника, черника, и воздух был какой-то особенно свежий, душистый. Я только позже, когда стала взрослой, поняла этот своеобразный интерес отца к природе, интерес практический, в основе своей — глубоко крестьянский. Он не мог просто созерцать природу, ему надо было хозяйствовать в ней, что-то вечно преобразовывать. Большие участки были засажены фруктовыми деревьями, посадили в изобилии клубнику, малину, смородину. В отдалении от дома отгородили сетками небольшую полянку с кустарником и развели там фазанов, цесарок, индюшек; в небольшом бассейне плавали утки. Все это возникло не сразу, а постепенно расцветало и разрасталось, и мы, дети, росли, по существу, в условиях маленькой помещичьей усадьбы с ее деревенским бытом, — косьбой сена, собиранием грибов и ягод, со свежим ежегодным „своим“ медом, „своими“ соленьями и маринадами, „своей птицей“.

Правда, все это хозяйство больше занимало отца, чем маму. Мама лишь заботилась о том, чтобы возле дома цвели весной огромные кусты сирени, и насадила целую аллею жасмина возле балкона. А у меня был маленький свой садик, где моя няня учила меня ковыряться в земле, сажать семена настурций и ноготков…»

В начале этой пространной цитаты — целый ряд неточностей. Автор пишет о владельцах замка «Майндорф», а нужно говорить и писать «Мейендорф». Барону Мейендорфу вообще ничего не принадлежало, а хозяйкой всего была его жена, баронесса Надежда Александровна. Клуб из замка несколько лет тому назад вывели, а сам замок после реконструкции превратился в государственную резиденцию. Впрочем, об этом мой отдельный рассказ в следующей главе — о баронессе Мейендорф и ее замке. И еще, по поводу имения Зубалово: «Бросили дом эмигрировавшие хозяева» — это утверждение неверно, Зубаловы дом свой не бросали, их просто выгнала оттуда новая власть, и эти люди, так много сделавшие для Отечества, заканчивали свой век в бедности…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Абрахам Меррит - Обитатели пропасти [Племя из бездны/Обитатели бездны]](/books/68939/abraham-merrit-obitateli-propasti-plemya-iz-bezdny.webp)