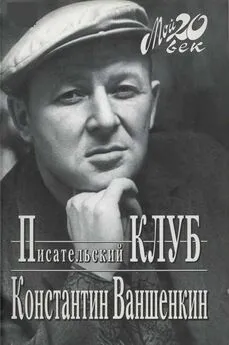

Константин Ваншенкин - Писательский Клуб

- Название:Писательский Клуб

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вагриус

- Год:1998

- Город:Москва

- ISBN:5-7027-0475-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Ваншенкин - Писательский Клуб краткое содержание

Константина Ваншенкина знают и любят прежде всего за его стихи, ставшие подлинно народными песнями ("Я люблю тебя, жизнь", "Как провожают пароходы", "Алеша" и др.) Книга известного поэта отличается от произведений его "соратников по мемуарному цеху" прежде всего тем, что в ней нет привычной этому жанру сосредоточенности на себе. Автор — лишь один из членов Клуба, в котором можно встретить Твардовского и Бернеса, Антокольского и Светлова, Высоцкого и Стрельцова. Это рассказ о времени и людях, рассказ интересный и доброжелательный, хотя порой и небеспристрастный. Есть в нем и печаль об ушедших, и горечь от несбывшегося… Но главное — есть надежда на лучшее, как и в каждой стихотворной строке Константина Ваншенкина.

Писательский Клуб - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Литературный институт был одно время поражен бациллой «выступательства», эпидемия захватила почти всех. Формировались многочисленные бригады, выезжали в другие институты, в клубы. Ваня здорово читал и имел немалый успех. Он написал такую вещь — весьма длинную не то поэму, не то балладу, и читал ее повсеместно — «Сказ о матросском отпуске». Она была написана облегченно, без сопротивления, рифмовались только вторая строка и четвертая, он стал позволять себе такое довольно часто, как бы не утруждался. «Сказ» в его мастерском исполнении принимался восторженно. Все это были первые симптомы «эстрадной поэзии».

Наступало время бурных споров, дискуссий и столкновений. Ганабин частенько выставлял свою вещь как аргумент против книжности и эстетства.

Затем с ним что‑то произошло. Он как‑то сник, потускнел, долго ходил задумчивый, скучный и неожиданно словно очнулся, повеселел, засветился, как прежде. И писать начал по- иному. Его нельзя было узнать.

Мне нравилось его новое стихотворение о том, как герой (или автор) встретил в поле незнакомую девушку, им было по пути, на станцию.

…Мы шли по берегу крутому,

Шуршала желтая трава…

Шли, говоря один другому

Совсем обычные слова:

— Да — а…

Урожай — хорош…

— А скоро

Придет зима белым — бела…

— Вы в город едете?

— Да, в город…

— Я тоже в городе жила…

Меня особенно трогала, да и сейчас трогает, вот эта последняя здесь, грустная, такая человеческая строчка: «Я тоже в городе жила…»

Хорошо сказано, уже в другом месте, о подъезжающей к столице электричке: «Въезжает пригород в Москву».

В последний год, хотя я давно уже не жил в общежитии, мы всего больше сблизились, много разговаривали, сходясь во мнениях и понимая друг друга. После выпускного вечера он уехал в Южу, потом еще появился как‑то осенью, ночевал у меня, делился сомнениями и планами своего устройства, читал стихи.

Зимой я услышал от кого‑то и не поверил: «Иван Ганабин умер!»

Но оказалось, правда. Он умер скоропостижно, сраженный болезнью, от которой еще не вылечивают. Что называется, сгорел.

За день до конца, понимая, что умирает, он попросил сыграть ему полонез Огинского. Его друг в жестокий мороз и вьюгу ездил на попутном грузовике в Иваново, достал пластинку, но звучала она уже над его гробом.

В 1956 году вышла в «Советском писателе» его книга «Стихотворения», я был ее редактором. Горько, что нельзя получить авторский экземпляр с дарственной надписью.

Говорят, что ушедшие всегда лучше живых. Не знаю, так ли это, но мне не хватает его. Он словно был настроен на одну со мною волну, умел схватить, оценить то, что порой не умели или не хотели другие…

Alma mater

В 1973 году Литературный институт имени Горького отмечал свое сорокалетие. В большом зале Дома литераторов был вечер, посвященный этому событию. Среди прочих выступал там и я. В мои студенческие годы в Литинституте, на всех его пяти курсах, одновременно училось чуть более ста человек. Я задался целью восстановить по памяти пятьдесят из них, что мне удалось без всякого труда. Затем я только расположил их по алфавиту и зачитал этот список:

Маргарита Агашина, Эдуард Асадов, Григорий Бакланов, Борис Балтер, Владлен Бахнов, Борис Бедный, Хута Берулава, Юрий Бондарев, Макс Бременер, Константин Ваншенкин (и себя не забыл), Евгений Винокуров, Николай Воронов, Расул Гамзатов, Михаил Годенко, Виктор Гончаров, Инна Гофф, Наум Гребнев, Георгий Джагаров, Блага Димитрова, Юлия Друнина, Георгий Ефимов, Цыден — Жап Жимбиев, Анатолий Злобин, Наталья Ильина, Ирина Ирошникова, Алексей Кафанов, Михаил Кильчичаков, Игорь Кобзев, Ольга Кожухова, Яков Козловский, Алексей Ласуриа, Димитр Методиев, Сергей Никитин, Лидия Обухова, Владимир Огнев, Григорий Поженян, Виктор Розов, Михаил Скороходов, Владимир Соколов, Владимир Солоухин, Николай Старшинов, Лиляна Стефанова, Владимир Тендряков, Юрий Трифонов, Андрей Турков, Лев Устинов, Василий Федоров, Марианна Фофанова, Наби Хаз- ри, Раиса Хубецова, Отар Челидзе, Семен Шуртаков.

Одновременно со мной учились и поступившие позднее Сергей Орлов, Фазиль Искандер, Егор Исаев, Евгений Евтушенко, Тамара Жирмунская, Роберт Рождественский, Федор Сухов.

Должен заметить, что список этот произвел сильное впечатление на присутствующих. Я же сказал там, что он может удовлетворить самые различные вкусы, что это мог быть список делегатов на писательский съезд или даже членов Правления, на худой конец Ревизионной комиссии. А это были всего — навсего безвестные студенты, сведенные временем и судьбой в Доме Герцена на Тверском бульваре.

Любопытна записка, присланная мне на том вечере из зала. В ней говорилось, что, наверное, я обмолвился и названные писатели учились вместе не в 1948, а в 1938 году. Автору записки казалось, что мы «были» гораздо раньше. Думается, это свидетельствует в пользу перечисленных писателей.

Эти имена были тогда никому не ведомы — кроме разве двух — трех. Пожалуй, прежде других начал скромно издаваться Расул Гамзатов. А из институтских прозаиков рано, как это случается лишь с поэтами, проявился Юрий Трифонов.

В двухэтажном Доме Герцена, кроме самого института и нескольких комнат общежития, теснился, вперемежку с кабинетами кафедр, Литературный фонд, внизу, сбоку, находились писательское пошивочное ателье и кладовая с бумагой, а с главного входа, в подвале, Бюро пропаганды художественной литературы во главе с лихим кавалеристом Романом Васильевичем Петровым. То и дело подходили и подъезжали писатели: одни на примерку, другие взять путевку для выступления, иногда это сочеталось.

Почему‑то запомнилось — я сижу на лекции, у окна, идет шумный крупный дождь, а из подъехавшей машины выскакивают Луконин и Ажаев и перебегают под навес. В руках Луконина огромный букет роз.

По Тверскому вниз, к Никитским, гремят двух- и трехвагонные трамваи. Пушкин стоит на старом месте, за его спиной весь бульвар. Кому понадобилось его передвигать? Если даже первоначально и предполагалось поставить памятник на площади, то ведь тогда не было «Известий» и кинотеатра «Россия». Мне почему‑то верится, что его когда‑нибудь вернут на прежнее место.

Летом 1949 года на бульваре возле памятника был митинг, посвященный 150–летию со дня рождения поэта. На деревянной трибуне угадывались потомки. Выступал Фадеев, его молодой голос звонко несся над толпой. А внизу раскинулся книжный базар. Там продавались разные издания Пушкина, и среди них уникальное Полное собрание сочинений в одном томе. Причем в томе небольшом, выпущенном на специальной тонкой бумаге. Я все‑таки догадался купить тогда эту книгу, хотя и отдал последние деньги.

На улице Горького и на Пушкинской площади в то время не было деревьев, их сажали при нас, а вернее, мы сами. Группа, в которой работал я, посадила несколько сорокалетних литовских лип прямо против главного входа в «Известия». Площадь была большая, круглая и ровная, без фонтанов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: