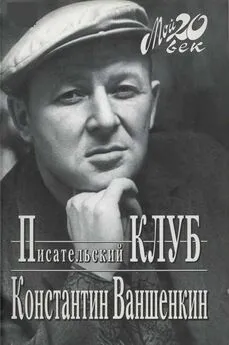

Константин Ваншенкин - Писательский Клуб

- Название:Писательский Клуб

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вагриус

- Год:1998

- Город:Москва

- ISBN:5-7027-0475-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Ваншенкин - Писательский Клуб краткое содержание

Константина Ваншенкина знают и любят прежде всего за его стихи, ставшие подлинно народными песнями ("Я люблю тебя, жизнь", "Как провожают пароходы", "Алеша" и др.) Книга известного поэта отличается от произведений его "соратников по мемуарному цеху" прежде всего тем, что в ней нет привычной этому жанру сосредоточенности на себе. Автор — лишь один из членов Клуба, в котором можно встретить Твардовского и Бернеса, Антокольского и Светлова, Высоцкого и Стрельцова. Это рассказ о времени и людях, рассказ интересный и доброжелательный, хотя порой и небеспристрастный. Есть в нем и печаль об ушедших, и горечь от несбывшегося… Но главное — есть надежда на лучшее, как и в каждой стихотворной строке Константина Ваншенкина.

Писательский Клуб - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— Как! — вскричала Валентина Георгиевна с преувеличенным негодованием. — Он не знает! Ан‑то — коль — ский!

Так бы и сказали. Как раз Антокольского я знал.

Незадолго перед этим, к тридцатилетию Советской власти, вышла обширная серия книг — по большей части, а может быть и исключительно, лауреаты. По мысли издателей — на века. Но кое‑что, видимо, осталось. В этой золотой, как ее полуофициально называли, серии (потом еще немало было золотых серий) преобладала проза, но была представлена и современная поэзия, и среди прочих — Павел Антокольский. У меня была эта книга, я читал ее всю подряд, и многое задевало — и из раннего, особенно о любви, и, конечно, поэма «Сын». Как у каждого молодого человека, недавно вернувшегося с войны, у меня было особенное, острое отношение к родителям погибших. И вот поэт, старый поэт по моим тогдашним представлениям, пишет об убитом на войне сыне. Сама ситуация была в высшей степени трагической, не могла не поразить.

Прощай. Поезда не приходят оттуда.

Прощай. Самолеты туда не летают.

Прощай. Никакого не сбудется чуда.

А сны только снятся нам. Снятся и тают.

Мне снится, что ты еще малый ребенок,

И счастлив, и ножками топчешь босыми

Ту землю, где столько лежит погребенных.

На этом кончается повесть о сыне.

Сколько в этом боли — уже до конца!

И незадолго перед этим:

На веки веков восемнадцатилетний.

Я не так давно услыхал в Политехническом, а потом и прочел стихи Михаила Луконина «Коле Отраде» времен еще финской войны. И там были строчки:

Он останется слишком двадцатилетним,

Слишком юным, для того чтобы дальше стареть .

Прочитав Антокольского, я понял, как в поэзии и в судьбе все может быть связано, сплетено, сопряжено.

Мне было велено звонить в редакцию и здесь узнавать, когда же маститый поэт меня примет. Однако ждать пришлось недолго. Уже на другой день мне сказали:

— Завтра в четыре часа.

Антокольский сам открыл мне дверь и провел в кабинет. Свидетелем нашего разговора был только черный пудель, который вел себя весьма вольно: обнюхивал меня, терся, клал голову мне на колени, чем отвлекал и смущал. Хозяин изредка его одергивал.

Антокольский показался мне старым (он был старше моего отца), кабинет огромным и таинственным, где невозможно все охватить и рассмотреть.

Я принес ту же тетрадочку, которую за полгода до этого читал Исаковский. В нее было переписано от руки, подряд, сплошняком, стихотворений двадцать (сейчас так издают стихи — «в подбор»).

Он, так же как Исаковский, сразу в нее углубился. Только Исаковский читал молча, спокойно, лишь изредка чуть слышно себе подмурлыкивая, а Антокольский беспрерывно откашливался, хрипел, крутил головой, дергал плечом, разжигал затухавшую трубку.

Я сидел ни жив ни мертв.

Поразительно, но они оба, фактически одновременно, поддержали меня, по сути, за то же самое. Антокольский, правда, выделил другое, но это уже детали:

Где‑то были музыка и свет,

Где‑то были книги и цветы.

Мертвый отблеск вспыхнувших ракет Крыши вырывал из темноты.

Они двое, столь далекие друг от друга в искусстве, больше, чем кто бы то ни было, не жалея сил и времени, занимались молодыми. Только Исаковский, как правило, совсем начинающими, а Антокольский — и уже признанными.

В том моем стихотворении о крышах была строчка: «В старом здании на Моховой».

— Университет? — спросил Павел Григорьевич.

— Нет. Геологоразведочный, он там же, рядом.

Антокольский стал меня расспрашивать и, как буквально все, посоветовал попробовать совместить геологию с поэзией (к сожалению или не к сожалению, но это у меня не получалось).

— А Литературный что же… Конечно, среда. Ну, прочтете дополнительно сотню книг…

Тогда меня удивило, что он знает, сколько я должен прочитать. В дальнейшем я понял, что он имел в виду книги, которые человек должен прочесть обязательно.

В следующий раз я увидел его уже в Литературном институте. Он меня тут же узнал, назвал по имени, но еще на «вы», подал руку. Впрочем, довольно скоро он стал звать меня на «ты». Он был на «ты» почти со всеми молодыми, в отличие, скажем, от Твардовского с его некоторой чопорностью.

Антокольский же нескольким своим любимцам даже разрешал называть себя Павликом. Конечно, это шло от игры, от Турандот, от сугубо вахтанговского.

Тогда, в сентябре сорок восьмого, в Литинституте был традиционный вечер встречи и знакомства, стихотворный турнир, который вел Антокольский, потом веселье, танцы, тут же буфет, и вдруг я увидел мэтра, отплясывающего по — пиратски со столовым ножом в зубах, ничуть не заботящегося о профессорской репутации.

Я занимался в другом семинаре, но бывал и у него, — это не возбранялось. Он мог, войдя в аудиторию, громко обратиться к своим питомцам:

— Здорово, урки!

Потом ему этих урок припомнили.

А ведь это всего — навсего реплика Кости — Капитана из «Аристократов» Погодина. Он же был насквозь человеком театра.

Он был шумен, ярок, экспансивен, общителен.

Его отличала поразительная доброжелательность.

…первую задорную строфу матрос в Литинституте на Тверском читает Антокольскому баском, — написали когда‑то в своей коллективной поэме (а может быть, длинном стихотворении) Гудзенко, Луконин и Межиров.

Антокольский потерял на войне единственного сына. Именно этим трагическим обстоятельством склонны некоторые объяснять его тягу к молодежи. Но ведь он всей душой поддерживал и предвоенное поколение — Симонова и Алигер, ведь он перенес свою любовь и на тех, кто пришел вслед за нами, — Евтушенко, Ахмадулину. Военное поколение поэтов было ему особенно мучительно близким. Помочь каждому из нас всем, чем он только мог, стало для него истинной потребностью.

И здесь он тоже перенес множество жестоких ударов. Он пережил своих учеников — Алексея Недогонова, Семена Гудзенко, Веронику Тушнову, Михаила Луконина, Сергея Орлова. Думаю, не будет преувеличением назвать их его любимыми учениками. Как он гордился ими, восхищался!

Павел Антокольский — это явление нашей культуры, человек и художник, связующий времена. Кого он только не знал, с кем не общался!

Помню, мы ехали в Ленинград, в купе были Луконин, Р. Рождественский с Аллой и я, потом из другого вагона пришел Павел Григорьевич, которому было там скучно, и начался обычный в таких случаях длинный, разбросанный разговор, — вернее, беседа. «Стрела» отправляется перед полночью, пока устроишься, освоишься, поговоришь или послушаешь — смотришь, скоро утро.

Антокольский рассказывал, — и мне запомнилось, — как он, выйдя с поэтического вечера, пошел один и вдруг увидел, что впереди него идет только что выступавший Александр Блок, тоже в одиночестве. На нем было пальто с поднятым воротником, в руке горящая папироса. И тут он бросил эту папиросу, и она, светясь, пролетела по дуге и упала в черную петроградскую воду. И все! Но Антокольскому (и мне тоже!) это врезалось в сознание.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: