Владимир Иванов - Неизвестный Поликарпов

- Название:Неизвестный Поликарпов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:М. : Яуза : Эксмо, 2009. - 864 с.

- Год:2009

- ISBN:978-5-699-34759-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Иванов - Неизвестный Поликарпов краткое содержание

Он должен был стать священником — а посвятил свою жизнь авиации. Он познал невероятные взлеты, всесоюзную славу, власть, почет — и страшные падения, «тюрьму и суму». Он по праву считается одним из величайших авиаконструкторов ХХ века — но многие его проекты так и не увидели неба. Он создал лучший истребитель Великой Отечественной — который так и не был запущен в серийное производство. И умер он, не дожив до Победы, едва разменяв шестой десяток. Недаром историки окрестили Николая Николаевича Поликарпова «самой трагической фигурой в истории советской авиации».

Эта книга — больше чем простое описание шедевров гениального авиаконструктора. Это — лучшая на сегодняшний день биография «короля истребителей», портрет великого человека на фоне великой эпохи, захватывающий рассказ о его драматической судьбе, основанный на редчайших документах, многие из которых публикуются впервые.

Неизвестный Поликарпов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Привезенный самолет использовался для разработки технологии производства, с отдельных деталей снимались чертежи. В архивах завода нет упоминаний об изготовлении всех чертежей деталей «Авро-504к». По-видимому, комплект документации с дореволюционных времен все же имелся.

Ввиду недостатка на вооружении современных самолетов первоначального обучения Главвоздухфлот постановил запустить «Авро-504к» в серийное производство с ротативным двигателем «Рон» (М-2) под обозначением У-3, замененное затем на другое — У-1. Конструкция машины мало отличалась от прототипа. Освоение У-1 было начато на авиазаводе № 5 в 1922 г. К лету 1924 г. ГАЗ № 5 построил 154 из 200 запланированных машин. Но после завершения серийного производства летающих лодок М-24 никаких других заказов у петроградского завода № 3 «Красный летчик» не было (его хотели даже закрыть), поэтому Главкоавиа принял решение передать производство У-1 на ГАЗ № 3. Там за 1923–1931 гг. было выпущено 566 У-1. Кроме того, за 1924–1930 гг. завод построил 83 морских поплавковых учебных самолетов МУ-1. Последние ограниченно использовались и в качестве разведчиков.

Машина долгое время (почти до 1935 г.) применялась для подготовки летчиков военной и гражданской авиации. Например, на 1 января 1931 г. в составе ВВС РККА числилось 269 У-1, из них 172 исправных.

Активная деятельность Н. Н. Поликарпова не осталась незамеченной. От Управления Военно-воздушного флота и Главкоавиа стали поступать предложения по разработке конструкции отдельных систем, хотя они и не отвечали в полной степени основным направлениям деятельности технического отдела. Николай Николаевич выполнял задания по созданию пулеметных установок, шасси.

Приходилось заниматься и капитальным ремонтом авиационной техники. Например, в декабре 1918 г. в ремонте на заводе «Дукс» находилось 11 «Ньюпоров», 5 «Фарманов», 12 «Вуазенов», 8 «Сопвичей», 1 «Шнейдер» — всего 37 самолетов.

Рост масштабов деятельности отдела побудил Поликарпова обратиться в 1920 г. к заводоуправлению с просьбой отпустить отделу велосипеды, «так как других средств к передвижению ни у него, ни у завода фактически нет».

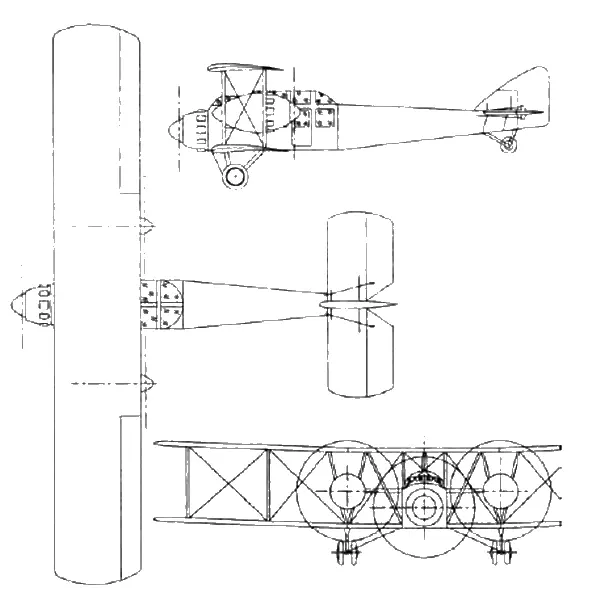

Работы в техническом отделе по копированию зарубежной техники, по использованию для ее производства отечественных материалов, имеющихся в наличии двигателей и оборудования послужили хорошей школой для молодого инженера, многому его научили, вселили уверенность в свои силы. В конце 1919 г. Н. Н. Поликарпов разработал свой первый проект трехмоторного самолета с моторами «Сальмсон» для перевозки четырех пассажиров экипажем из двух человек со скоростью до 150 км/ч. В его схеме и конструкции еще чувствуется влияние И. И. Сикорского. Это и неудивительно, ведь Поликарпов еще только делал свои первые шаги в самолетостроении. По-видимому, в основу проекта Поликарпов положил свой незащищенный дипломный проект. Реализовать его по ряду причин не удалось.

В свою очередь, этот проект послужил основой для другого проекта. «Зимою 1921/22 г. вместе с И. М. Косткиным был спроектирован почтовый биплан под три мотора Сальмсон 170 НР. Был расчерчен план фюзеляжа, но постройку не пришлось произвести, так как в это время разразился кризис с деревом», — писал Поликарпов в конце 20-х гг.

Читатель, прочитав эти строки, возможно, удивится: как же так, недостаток древесины в лесоэкспортирующей стране? А ведь заготовка качественной древесины начинается, когда дерево еще стоит «на корню». Специальные отбраковщики помечают пригодные для определенного целевого назначения деревья, их затем аккуратно рубят, разделывают, перевозят, складируют и сушат. Годы революционного лихолетья привели к разрушению сложившейся системы лесозаготовок, а качественную авиационную древесину по глупости и недосмотру пустили на дрова. Поэтому в ВСНХ и Главкоавиа проходили специальные заседания по авиационным заготовкам, в которых принимал участие и Поликарпов. Только к 1927 г. положение с древесиной в авиапромышленности начало меняться в лучшую сторону.

В 1919 г. Николай Николаевич был назначен членом первой (самолетной) секции Научно-технического комитета ВВС (НТК ВВС). Кроме Поликарпова в ее работе принимали участие авиаконструкторы Д. П. Григорович, А. Н. Туполев. Первая секция определяла тактико-технические требования к самолетам, давала заключение по представляемым в НТК ВВС эскизным проектам. Николай Николаевич оставался членом комитета вплоть до сентября 1929 г.

Несмотря на занятость, Николай Николаевич находил время для чтения лекций по технологии авиационных материалов и основам производства в Авиатехнической школе (Авиатехникум) ВВС, располагавшейся на Чистых прудах в Малом Козловском переулке. Это учебное заведение было основано по предложению Н. Е. Жуковского. Первые занятия начались 13 ноября 1919 г. К преподаванию привлекли С. А. Чаплыгина, Б. Н. Юрьева, Б. С. Стечкина, В. В. Шулейкина и др. Осенью 1920 г. Авиатехникум был реорганизован в Институт инженеров Красного Воздушного флота и позже переименован в Военно-воздушную академию им. проф. Н. Е. Жуковского, сыгравшую большую роль в деле подготовки кадров для ВВС.

В своих лекциях Николай Николаевич излагал краткую историю авиапромышленности в России, иллюстрировав лекционные материалы графиками числа построенных самолетов по годам (1914–1918), изменения валового дохода и др. Другие разделы курса лекций содержали основные аспекты производства самолетов — авиационное материаловедение, оборудование авиационных заводов, оснастка, инструмент, прохождение заказов, принципы организации рабочих смен, производства. Отдельный раздел был посвящен «особенностям постройки новых аппаратов», т. е. опытному производству.

Организованные в стенах этого учебного заведения «чистки» «для обеспечения классовой линии» не способствовали успешному развитию учебного процесса. Обстановка еще более накалилась, когда в институт была направлена специальная Проверочная комиссия. В августе 1922 г. в знак протеста уволились 35 преподавателей, в том числе С. А. Чаплыгин, В. П. Ветчинкин, Б. С. Стечкин, Б. Н. Юрьев, А. И. Журавченко и другие. Н. Н. Поликарпов прекратил преподавание еще раньше, ссылаясь на сильную занятость на заводе.

Бои на Польском и Южном фронтах весной и летом 1920 г. выявили острую потребность в авиации.

Не случайно, что именно Николаю Николаевичу была переадресована телеграмма главкома Вооруженных сил республики С. С. Каменева, направленная в адрес командования Военно-воздушного флота Сергееву и Акашеву:

«Ввиду недостатка авиасредств, столь необходимых для Красной Армии, примите все меры к усилению выпуска самолетов с заводов».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: