Владимир Иванов - Неизвестный Поликарпов

- Название:Неизвестный Поликарпов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:М. : Яуза : Эксмо, 2009. - 864 с.

- Год:2009

- ISBN:978-5-699-34759-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Иванов - Неизвестный Поликарпов краткое содержание

Он должен был стать священником — а посвятил свою жизнь авиации. Он познал невероятные взлеты, всесоюзную славу, власть, почет — и страшные падения, «тюрьму и суму». Он по праву считается одним из величайших авиаконструкторов ХХ века — но многие его проекты так и не увидели неба. Он создал лучший истребитель Великой Отечественной — который так и не был запущен в серийное производство. И умер он, не дожив до Победы, едва разменяв шестой десяток. Недаром историки окрестили Николая Николаевича Поликарпова «самой трагической фигурой в истории советской авиации».

Эта книга — больше чем простое описание шедевров гениального авиаконструктора. Это — лучшая на сегодняшний день биография «короля истребителей», портрет великого человека на фоне великой эпохи, захватывающий рассказ о его драматической судьбе, основанный на редчайших документах, многие из которых публикуются впервые.

Неизвестный Поликарпов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Н. Н. Поликарпов перевез в Главкоавиа все предварительные проекты истребителей. Для их разработки требовалось выполнить уточненные расчеты, спроектировать основные узлы и агрегаты. Проект моноплана, который сам Н. Н. Поликарпов считал более перспективным, не встретил поддержки у начальника конструкторской части Гончарова, утвердившего в качестве основного направления деятельности создание истребителя-биплана.

Николай Николаевич в служебное время вынужден был заниматься лишь этим проектом, уделяя свободные вечера моноплану.

В середине марта 1923 г. ему удалось собрать и объединить коллектив единомышленников, считавших, как и он, схему истребителя-моноплана прогрессивной. Все они, днем работая на разных предприятиях, вечером собирались на квартире у Николая Николаевича и в инициативном порядке занимались созданием новой машины, положив в основу предварительный проект Н. Н. Поликарпова. Обязанности между конструкторами распределились следующим образом. Расчеты выполняли инженеры, имеющие высшее образование. Специалисты со средним образованием разрабатывали конструкцию узлов, всю необходимую чертежную и технологическую документацию.

Сам Николай Николаевич вел общий аэродинамический расчет самолета, рассчитывал крылья и оперение, разрабатывал конструкцию крыльев. И. М. Косткин проводил расчеты фюзеляжа и шасси, разрабатывал конструкцию фюзеляжа и управления. В. А. Тисов занимался конструкцией радиатора, Н. П. Тряпицын — хвостовым оперением, И. Д. Тряпичников — баками, В. Я. Яковлев — рамами (шпангоутами) фюзеляжа. Проверочные расчеты вел исполнительный и педантичный В. Д. Яровицкий. Несколько позже к коллективу присоединились А. А. Попов, А. А. Саввиных. И. И. Барановский, Ю. Г. Музалевский.

«Работа страшно захватила нас», — вспоминал Николай Николаевич.

Темпы создания самолета были довольно высокими, по времени опережавшие выполняемые Поликарповым в Главкоавиа работы по истребителю-биплану.

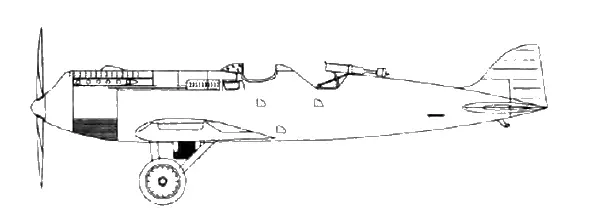

Проект получил обозначение ИЛ-400а, что расшифровывалось так: «истребитель с мотором «Либерти» мощностью 400 л.с.». Буква «а» — вариант «а» — требует особого пояснения. Кроме разработки основного, базового истребителя (ИЛ-400а), параллельно проводилось проектирование еще одного самолета с несколько измененной аэродинамикой (ИЛ-400б). В нем нижняя часть фюзеляжа (от мотора до кабины) и центроплана покрывалась тонкой броней. Вместо лобового радиатора устанавливался сотовый, втягиваемый внутрь фюзеляжа. Основное назначение машины — одноместный истребитель-штурмовик («боевик», по терминологии тех лет). Предполагалось, что он будет строиться после завершения испытаний первого экземпляра.

В процессе проектирования ИЛ-400а (другие обозначения: ИЛ, ИЛ-1, ИЛ1) приходилось решать ряд проблем, связанных с обеспечением устойчивости машины. Многих используемых теперь методик расчетов вообще не существовало, их обоснование началось именно в те годы в различных научных коллективах и школах. В ЦАГИ — головном институте авиапромышленности — еще только приступили к созданию современной научно-экспериментальной базы. Поэтому Николай Николаевич придумал следующий способ проверки выбора центровки, динамических характеристик устойчивости, аэродинамического качества. По его указанию была выполнена летающая модель самолета в масштабе 1/5 натуральной величины, массы основных частей которой (крыло, фюзеляж, оперение) сделаны пропорциональными соответствующим массам ИЛ-400а. В. А. Тисов запускал ее с одной из башен Петровского дворца (в котором долгие годы находилась Военно-воздушная академия им. проф. Н. Е. Жуковского) во внутренний полуциркульный двор. Меняя центровку, удалось добиться устойчивого полета модели, а по измерению угла планирования — оценить аэродинамическое качество. На испытаниях присутствовали Н. Н. Поликарпов, другие члены конструкторского коллектива.

Свободнонесущее крыло толстого профиля (20 % у корня и 15 % на концах) обеспечивало необходимую жесткость, прочность без применения подкосов и внешних расчалок и создавало значительную подъемную силу при нулевом угле атаки на режиме минимальной скорости. По этой причине оно было установлено под отрицательным углом.

С помощью специального штурвала можно было переставлять стабилизатор, что должно было облегчить пилотирование самолета в широком диапазоне центровок.

Вооружение состояло из 2 синхронных пулеметов. Самолет при полетном весе 1300 кг должен развивать максимальную скорость у земли 272 км/ч, на высоте 2000 м — 263 км/ч и набирать высоту 3000 м за 5,98 мин. Потолок — 7400 м. Посадочная скорость — 100 км/ч.

В марте 1923 г., узнав о работе группы Поликарпова, технический директор ГАЗ № 1 Д. П. Григорович вызвал к себе в кабинет инженеров В. Л. Моисеенко и В. В. Калинина и предложил им немедленно заняться проектированием истребителя-биплана. За одну ночь Григорович с Калининым обосновали общую схему самолета и на следующий день передали ее для проведения аэродинамических расчетов В. Л. Моисеенко. Еще через день испеченный на скорую руку предварительный проект был отправлен на рассмотрение в Главкоавиа для получения разрешения на более детальную проработку. Дальнейшее проектирование истребителя, получившего обозначение И-1 (использовалось также обозначение И 1), проводилось быстро. При этом техническими требованиями не руководствовались, а стремились лишь к тому, чтобы наиболее рационально использовать мотор «Либерти». Ожидаемая (с довольно большой долей оптимизма) максимальная скорость у земли равнялась 260 км/ч. В мае началась постройка машины.

В свою очередь, начальник Конструкторской части Главкоавиа Б. Ф. Гончаров методично требовал от Поликарпова завершения работ по созданию истребителя-биплана. НТК ВВФ проявлял к этой машине определенный интерес: большая степень ее унификации с самолетом-разведчиком Р-1 позволяла ускорить внедрение истребителя в производство, облегчала эксплуатацию и ремонт машины.

Летом 1923 г. этот проект получил обозначение ГУВП-23а (что означало: Главное управление военной промышленности, 1923 г., вариант «а» — истребитель). Существовал и проект варианта «б» — истребителя-штурмовика. Тогда же проект ГУВП-23а был представлен на рассмотрение НТК ВВФ. Согласно расчетам, истребитель должен иметь следующие основные летные характеристики: максимальная горизонтальная скорость на высоте 2000 м — 236 км/ч. Вооружение — два синхронных пулемета с 1000 патронами. В принятой резолюции отмечалось: « …Одобрить и признать желательной разработку проекта и постройку аппарата».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: