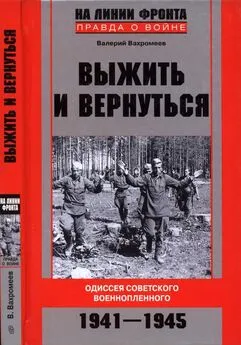

Петр Астахов - Зигзаги судьбы. Из жизни советского военнопленного и советского зэка

- Название:Зигзаги судьбы. Из жизни советского военнопленного и советского зэка

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РОССПЭН

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-8243-0657-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Астахов - Зигзаги судьбы. Из жизни советского военнопленного и советского зэка краткое содержание

Судьба провела Петра Петровича Астахова поистине уникальным и удивительным маршрутом. Уроженец иранского города Энзели, он провел детство и юность в пестром и многонациональном Баку. Попав резервистом в армию, он испытал настоящий шок от зрелища расстрела своими своего — красноармейца-самострельщика. Уже в мае 1942 года под Харьковом он попал в плен и испытал не меньший шок от расстрела немцами евреев и комиссаров и от предшествовавших расстрелу издевательств над ними. В шталаге Первомайск он записался в «специалисты» и попал в лагеря Восточного министерства Германии Цитенгорст и Вустрау под Берлином, что, безусловно, спасло ему жизнь. В начале 1945 из Рейхенау, что на Боденском озере на юге Германии, он бежит в Швейцарию и становится интернированным лицом. После завершения войны — работал переводчиком в советской репатриационной миссии в Швейцарии и Лихтенштейне. В ноябре 1945 года он репатриировался и сам, а в декабре 1945 — был арестован и примерно через год, после прохождения фильтрации, осужден по статье 58.1б к 5 годам исправительно-трудовых лагерей, а потом, в 1948 году, еще раз — к 15 годам. В феврале 1955 года, после смерти Сталина и уменьшения срока, он был досрочно освобожден со спецпоселения. Вернулся в Баку, а после перестройки вынужден был перебраться в Центральную Россию — в Переславль-Залесский.

Воспоминания Петра Астахова представляют двоякую ценность. Они содержат массу уникальных фактографических сведений и одновременно выводят на ряд вопросов философско-морального плана. Его мемуаристское кредо — повествовать о себе искренне и честно.

Зигзаги судьбы. Из жизни советского военнопленного и советского зэка - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

После обычных формальностей нас, наконец, провели через вахту и определили в бараки.

В Германии, в лагерях разного толка, пользовались для жилья сборными конструкциями бараков. Собрать и поставить их было просто и быстро. С помощью крепежных болтов деревянные щиты обретали контуры жилых бараков с дверьми, тамбуром, окнами, коньковой крышей и вместительным помещением. Для обогрева пользовались небольшими чугунными печами, которые быстро их нагревали. В качестве топлива использовались прессованные угольные брикеты. Спали на двухъярусных солдатских койках. Матрацы и подушки набивали соломой. Деревянный стол и длинные скамьи на крестообразных стойках — весь инвентарь нового жилища.

На лагере Цитенгорст нужно остановиться особо, так как по условиям жизни и учебному уклону он определял дальнейшую судьбу пленных. После нескольких месяцев пребывания в лагере пленные получали освобождение и могли выехать на оккупированную немцами территорию.

Здесь содержались русские военнопленные. По моим представлениям к моменту нашего приезда там было около ста человек.

С тех пор прошло много лет, и что-то я уже мог забыть, но общая картина лагерной жизни, условия работы, занятий у меня сохранились и об этом я хочу рассказать подробнее. Этот рассказ позволит представить образ мыслей и действий прошедших через лагерь людей, а также ответить на вопрос — была ли необходимость в их изоляции от общества.

Цитенгорст был лагерем Восточного министерства Германии. В нем на протяжении двух учебных месяцев занимались приехавшие из Кельце военнопленные.

Национал-социалистический уклон немецкого общества, утвердившийся после 1933 года, требовал создания такого лагеря на национальной основе. Здесь стало известно, что подобного же типа лагерь, но для украинцев, находится в местечке Вустрау. Поэтому, когда пришел в Вустрау этап пленных, его разделили на две половины: на украинскую и русскую.

В лагере создавали учебные и рабочие группы. Первые находились в учебных бараках, вторые — в рабочих, хотя разницы в условиях содержания обеих групп не существовало. Только одни проходили учебный процесс, другие — рабочий. Одни занимались в бараках с преподавателями, другие — у крестьян в хозяйстве. Занятия не требовали каких-то особых условий, учебных пособий, книг. Все пособия ограничивались ученическими тетрадями и карандашами для записей.

Отбор в группы проходил по возрастному принципу, образованности, общей подготовки и развития.

Первая возрастная группа вбирала молодежь от 18–19 лет до 21–22 лет, вторая — от 22 до 25 и третья — старше 25 лет. Каждая группа, окончив занятия и выехав на место в оккупированный район, должна была заниматься кругом своих обязанностей, осуществлять свою миссию и назначение. Молодых предполагали использовать в разных гражданских ведомствах, в управлениях администрации и полиции. Пленных старшего возраста с жизненным опытом и квалификацией, а также имеющих высшее образование предполагали использовать на работе идеологического и пропагандистского характера.

Разница между возрастными группами бросалась в глаза при знакомстве — опытные преподаватели, хорошо ориентируясь в подготовке людей, безошибочно отбирали необходимый контингент.

Я был определен в первую возрастную группу, где во время занятий разбирались вопросы, относящиеся к истории возникновения национал-социализма, его утверждения и тех социальных достижений, к которым пришло руководство новой Германии. Программа в группах должна была знакомить с общественной системой, показывать ее положительные стороны, а по приезде в оккупированные районы нужно было рекламировать, раскрывать и осуществлять преимущества нового немецкого порядка.

На заключительных занятиях проводились беседы и диспуты о возможных социально-общественных преобразованиях, достоинствах и недостатках существующих систем, о вариантах новых схем общественного строя в Советском Союзе.

В старшей группе, куда определили Павла Иванова, занятия были рассчитаны на большее количество часов и требовали от слушателей активного участия в семинарах, более высокой подготовки их в уровне образования.

Жили мы в разных бараках, но имели возможность ежедневно бывать друг у друга. Группа Павла отличалась солидным составом слушателей, и мне интересно было заходить туда. После занятий там происходили споры по таким вопросам программы, до которых мы, молодые, еще не доросли.

Преподаватели готовили к занятиям интересные темы, со множеством примеров из жизни советского общества, делая акценты на абсурдности внутренней и внешней политики. Живя в Советском Союзе, мы знали только один, официальный источник информации и поэтому с жадностью воспринимали запретные известия.

Спустя много лет, возвращаясь к жизни в Цитенгорсте и размышляя о роли в учебном процессе преподавателей-эмигрантов и бывших пленных, я задавался вопросом: «Кому они служили?» По многим известным фактам преподаватели не исполняли роль наймитов и предателей у немцев, так как цель, на которую они ориентировали слушателей, была и выше, и гуманнее, чем просто пособничество. Перед слушателями стоял вопрос о помощи своему народу в оккупации. Однако в Советском Союзе на всех пленных, прошедших через Цитенгорст и Вустрау смотрели, как на предателей, сотрудничавших с немцами и помогавших им.

Не все мне было «по зубам» в обсуждаемых вопросах, но и меня влекли эти люди. Я видел их образованность, понимая, что на многие вопросы смогу получить ответ — чувствовал доброжелательное отношение к моей любознательности.

Долгая жизнь в «стаде», какими были и плен, и тюрьма, и лагерь, позволили увидеть то, что не мог рассмотреть в обычных условиях. Книги, прочитанные в детстве и юности, ориентировали на выбор товарищей — я редко ошибался и не испытывал горечи разочарований.

В группе Павла я был знаком со многими — беглая характеристика моих знакомых раскроет мою направленность в поисках добрых людей.

Как сейчас вижу перед собой близорукого, порядком облысевшего Лешу Бычека. При разговоре язык у него будто прилипал к небу и от этого он слегка пришепётывал. На гражданке Леша работал преподавателем немецкого языка в Воронежском вузе. Я обращался к нему за переводом незнакомых слов. Честный, умный, добрый Леша был душою в группе.

Как не вспомнить филолога-журналиста Виктора Ведьмина? Ему было чуть более тридцати — совсем лысый, с крупным лицом и полными темно-вишневыми губами. Поражала его феноменальная память, которую он иногда демонстрировал друзьям. Он мог прочитать страницу книжного текста и слово в слово пересказать ее. Ведьмин к тому же — мой земляк, бакинец. Его медвежья, косолапая походка и большие ступни, давили все, что попадалось на пути, как гусеницы тяжелого танка.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: