Анатолий Эфрос - Профессия: режиссер

- Название:Профессия: режиссер

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вагриус

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:5-264-00557-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Эфрос - Профессия: режиссер краткое содержание

Анатолий Васильевич Эфрос (1925–1987) еще при жизни стал легендой русского театра. Его спектакли на сценах ЦДТ, Ленкома, МХАТа, Драматического театра на Малой Бронной, Театра на Таганке поражали современников своей оригинальностью и самобытностью. Эфрос был просто «не способен» поставить тот или иной спектакль так, как ставили раньше: «Я могу поставить лишь так, как сегодня чувствую сам». И потому его спектакли всегда отражали состояние современного общества, даже если Эфрос брался за постановку Шекспира или Мольера, Гоголя или Тургенева, Толстого или Чехова… Он был истинным Мастером, он всегда стремился к гармонии, а это, по его определению, — «величайшее беспокойство, выраженное совершенно». «Режиссер — это поэт, только он имеет дело не с пером и бумагой, а слагает стихи на площадке сцены, управляя при этом большой группой людей», — так определял Анатолий Эфрос главную особенность своей профессии. Но поэтом он был не только на сцене. Его книги по сути своей — монолог поэта, «человека, который не боится одиночества», человека, влюбленного в свое дело, в своих актеров, в своих учеников и учителей. В наше издание вошли книга Эфроса «Профессия: режиссер» и избранные главы из «Продолжения театрального романа» и «Книги четвертой». Всё вместе — это поистине захватывающий «театральный роман», насыщенный глубокими и емкими размышлениями о жизни, о профессии, об окружающих людях — а среди них известные драматурги, ведущие артисты российских и зарубежных театров.

Профессия: режиссер - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Его герои часто остаются одни, не то чтобы они искали одиночества, а так получается, что им часто приходится оставаться одним, даже когда не хочется, и тогда Хемингуэй удивительно описывает, что эти люди чувствуют и что вообще с ними за эти часы происходит.

Он любил подробно рассказывать о том, как он или тот, кого он описывает, идет по улице, и назвать эту улицу, и сказать, что потом можно завернуть в такой-то переулок и по нему можно пройти на другую улицу вот с таким названием и что слева на этой улице находится то-то, а справа то-то.

И все эти названия улиц в его повествованиях говорят и об одиночестве, и о том, что, будучи одиноким, человек остро живет, остро фиксирует, и оттого иногда даже кажется, что Хемингуэй любит одиночество или, во всяком случае, любил его описывать.

Правда, при этом он должен знать, что можно прервать это одиночество, когда захочется, и тогда рядом окажется женщина, которую ты любишь, и дом и дети.

Полковник, который в Венеции ждет свою девушку, утром слишком рано проснулся, а девушки, особенно красивые, спят очень долго. И оттого у него много часов одиночества впереди.

И тогда Хемингуэй начинает очень подробно описывать эти минуты, часы, и утреннюю улицу, и пустой рынок, и номер гостиницы, где в одиночестве ждет полковник.

И все это не тягостно, оттого что все это жизнь, и когда ты один, то ведь и тогда ты живешь. А еще это интересно описывать потому, что скоро придет она, что долго ждать, а ожидание это так остро.

Хемингуэй не пропустит как будто ни одного вкусового или зрительной ощущения, описывая это ожидание, и это так же существенно как если бы он описывал биение сердца.

У его героев, даже когда они пьяны, кажется, нет мыслей и ощущений стертых, мутных. Они, эти мысли, как камушки в воде — отчетливы и рельефны.

Хорошо чтобы были улицы, которые тебе приносили бы радость даже одним названием, и чтобы был дом, и жена, и дети и чтобы не шалило здоровье, и чтобы работа была, потому что работа на случай беды — самое хорошее лекарство.

А еще хорошее лекарство — любить жизнь, ибо ведь ничто не вечно и однажды ты уже не сможешь надеть вот эти старые, купленные бог знает когда ботинки, удобную рубаху и этот свитер.

И для того, чтобы понять, что все это совсем не банально, нужно читать Хемингуэя, который был моден, а потом стал не моден, но который вечно останется Хемингуэем, ибо нет все же ничего лучше, чем простая, нормальная правда.

— Отчего вы так любите его? — однажды спросила меня одна американка. — Ведь он же кондовый гуманист.

Потом она сама засмеялась и добавила:

— Это не модно, но вечно.

А я подумал что слово «кондовый» в приложении к чему-либо другому звучит, возможно, не так уж приятно, но в сочетании со словом гуманизм оно, на мой взгляд, прекрасно.

…Говорят, что счастье скучно, думал я, лежа с открытыми глазами потому что скучные люди нередко бывают счастливы, а люди интересные и умные умудряется отравлять жизнь себе и всем вокруг.

…Мне бы хотелось… мне бы хотелось… чтобы рисовал, как Леонардо, и был живописцем не хуже Питера Брейгеля; или пользовался непререкаемой властью над всяким злом и умел безошибочно распутывать его в самом начале и пресекать легко и просто чем-нибудь вроде нажатия кнопки… Хорошо бы ко всему тому быть всегда здоровым и жить вечно, не разрушаясь ни телом, ни душой… Хорошо бы… хорошо бы…

Иллюстрации

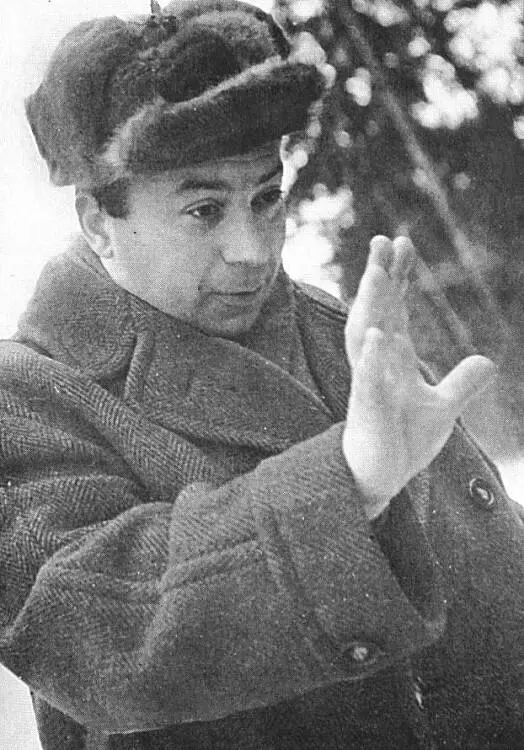

Анатолий Эфрос

Исаак Васильевич Эфрос. Отец будущего режиссера. Начало 1930-х

В пионерском лагере. Толя Эфрос крайний слева. 1938

Детство

С мамой, дедушкой и бабушкой. 1929

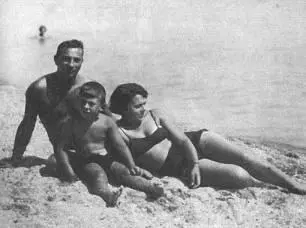

С родителями на юге.

«Прекрасная вещь — свобода». С сыном на отдыхе

Отец и сын. Рисунок Н. Крымовой. 1958

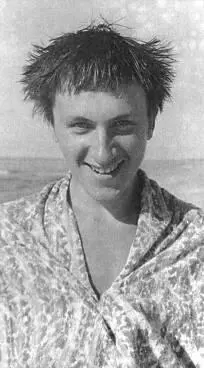

С молодой женой Натальей Крымовой. Рязань, 1952.

Отец и сын. Как художник-сценограф Дмитрий Крымов поставит с А. Эфросом двенадцать спектаклей

«В детском театре была какая-то особая, чистая и веселая обстановка…»

«Борис Годунов» А. Пушкина. 1957

«В поисках радости» В. Розова. 1957

«Друг мой, Колька!» А. Хмелика. 1959

«Цветик-семицветик» В. Катаева. 1962

«После Центрального детского был Театр имени Ленинского комсомола. Эти три года кажутся мне самыми горячими, самыми азартными. Чтоб попасть в наш театр, публика не раз ломала двери…»

«104 страницы про любовь» Э. Радзинского. 1964

«В день свадьбы» В. Розова. 1964

«Мой бедный Марат» А. Арбузова. 1965

«Снимается кино» Э. Радзинского. 1965

«Чайка» А. Чехова. 1966

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: