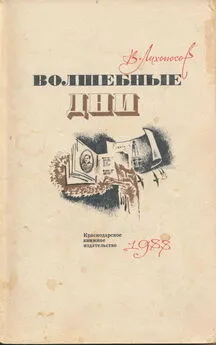

Виктор Лихоносов - Волшебные дни: Статьи, очерки, интервью

- Название:Волшебные дни: Статьи, очерки, интервью

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Краснодарское книжное издательство

- Год:1988

- Город:Краснодар

- ISBN:5-7561-0032-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Лихоносов - Волшебные дни: Статьи, очерки, интервью краткое содержание

В книгу Виктора Лихоносова «Волшебные дни» вошли очерки, статьи о литературе и истории, воспоминания о М. Шолохове, А. Твардовском, Ю. Казакове, Ю. Селезневе, интервью, а также страницы творческого дневника писателя.

Волшебные дни: Статьи, очерки, интервью - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Недавно совещались на тему «Каким быть городу». По плану мы «увидим воочию» достойные дела, коими будет отмечен 200–летний юбилей Краснодара. Задачи и обещания доЕедены до сведения граждан в таких выражениях: «…увеличение объемов…», «…необходимость максимального сноса, выработки оптимального варианта реконструкции и застройки…», «…должна решаться без промедления…», «…значительно увеличить сеть…», «…обогатит досуг горожан, позволит им активно…», «…важнейшая роль отводится архитектурно — планировочному управлению…», «…все это должно быть направлено на разработку…» и т. д. Много слов! И ни одного… о сохранении исторической памяти о городе. Так! Разрушению дан зеленый свет. Образ города целиком в руках архитекторов, а как на их чертежи посмотрят жители — это не важно, они дилетанты. Память? Это такой пустяк. Нами, мол, «намечено создать», а вам‑то какое дело? Заносить над старыми зданиями кувалду мы молодцы, а построить что‑нибудь художественное не в состоянии.

Давно уже известно: если люди сами ничего не могут сотворить достойного, они всеми силами стараются принизить мастеров, прекрасно работавших до них. Почему более полувека молчим мы о достославных зодчих Екатеринодара? На что ни кинь взгляд, о чем ни подумай — одни вопросы. Ну так ли уж был захудал чертеж Василия Андреевича Филиппова (автора здания епархиального училища, нынешнего медицинского института)? Немощен Иван Климентьевич Мальгерб (Екатерининский собор, Троицкая церковь, теперешнее здание крайкома ВЛКСМ)? Беден воображением Александр Петрович Косякин (б. Мариинский институт, ныне военное училище, почтамт)? Неприметен Александр Андреевич Козлов (водолечебница, «зеленый гастроном» и гостиница «Кубань»)? Или бездарны братья Черник (Александро — Невский собор)?

С достоинствами прошлого не надо бороться, их нужно превосходить. Если все только разрушать и ничего лучшего взамен не ставить, прошлое и своим разрушенным призраком мстит и упрекает. Чем похвалиться нынешним архитекторам? Им ли не понимать, что реконструкция еще не начиналась, а образ южного казачьего города уже смят?

Вечером прочитал Н. воспоминания О. С — вой супруге. Телевизионная программа «Время» с кадрами мировых событий, молнией блеснувших в течение дня, только усиливала впечатление от столетней глухомани, веявшей со страничек воспоминаний. Супруги так разговорились, что выключили телевизор, горевший в доме всегда до полуночи.

— А разве ты не помнишь? — сказала супруга удивленно. — Десять‑то лет назад, когда мы в отпуск приезжали, у Екатерины Ивановны гостила старушка. Она говорила, что ее бабушка печатала в «Кубанских областных ведомостях» статью о Екатеринодаре. И эту фамилию называла. Ну! Не помнишь?

— Что меня тогда интересовало? Я тоже думал, что никогда не умру и все успею.

Вскоре Н. раздобыл и прочитал обширное исследование «От века до века». Сочинение принадлежало двоюродному дяде жены. Н. захотелось пойти к нему, но примет ли? Родственник долгое время занимал в городе солидную должность и по этой ли, по другой причине как‑то намертво отделился от всего фамильного клана. Говорили, будто даже родного младшего брата, заезжавшего из станицы, он не пускал к себе на ночевку, звонил, чтобы тому отвели номер в гостинице. Н., может, и не пошел бы к нему, но в сочинении «От века до века» проскользнула фамилия О. С — вой, и надо было спросить кое о чем.

Сочинение было престранное! Начинал родственник непременными цитатами, а потом уж подцеплял составы своих периодов — вроде: «История неопровержимо свидетельствует, что народы играли большую роль в истории». Всемирно — исторический охват потребовал немало страниц на обследование матриархата, эпохи бронзы и железа. Побросав ранние орудия труда, нечаянный ученый долго скакал с бранными дружинами феодалов по степям и взгорьям, окапывался на месте хазарского поселения Таматархи (Тамани), строил храмы и монастыри, выращивал пшеницу и ловил рыбу. Около 1154 года он мимолетно познакомился с арабским географом (ал — Идриси) и попросил у него напрокат парочку цитат, после этого ловко поддерживал «постоянные политические связи с киевскими князьями» и, обычно никогда по занятости своей и по брезгливости не заглядывая в книги, умудрился ткнуться на минутку в летопись Нестора, потом измерил с князем Глебом Керченский пролив «по леду», ну и, лихо перемахнув через сведения в не найденных помощничками источниках и монографиях, спокойненько приплыл с верными гребцами (после Кючук — Кайнарджийского договора) к «народностям Прикубанья», чтобы вплотную вместе с князем Потемкиным приступить к заселению вольных степей запорожцами. В древности народы жили без кандидатов наук, все писали сами, писали как‑то устарело, и потому не у кого было позаимствовать письменную речь — повествование он вел на долдонском полурусском языке, зато с приближением к более грамотному XIX столетию и вполне грамотному XX «великий и могучий» зазвенел у него сочетаниями, недоступными, конечно, глуховатому к родному слову И. С. Тургеневу: «колоссальные материальные ценности…», «оборот оборачиваемых средств…», «в ходе социальных скачек истории…», «повышать отдачу культурного гектара» и т. п. Обращение к истокам помогало ему «лучше видеть и понимать величие настоящего». Истоки всегда приводят к устью, и в переводе на отточенный язык деловитости устье (это родственник знал еще в тот день, когда положением своим нанимал себе помощничков) будет величаться диссертацией. Среди этой кошмарной грамоты попалось все же нечто заурядное, но интересное и знакомое. Родственник, почему-то не стеснявшийся в иных местах снимать кавычки с чужих заключений, решил не таить, что две страницы о городе Екатеринодаре он забрал у О. С — вой.

Работал он теперь на должности пониже. В кабинете на длинной плите стола прижимались друг к дружке стопы брошюр, собранные с аккуратностью и, может, с любовью, тех важных, гремучих брошюр всяких кандидатов и докторов, которых никто не покупает в книжных магазинах, на белом листике — простынке покоилась тара со скрепками, по краю выстроились вазочка с остро заточенными карандашами, постаментик для черной казенной ручки с золотым пером, которую родственник после записи бросал в дырочку, как копье, шикарный ведомственный блокнот на гербовой бумаге с медной бляшечкой на конце алой ленты, затем раскладной календарь и прочая, прочая изящная мелочь, месяцами нетревожимая, но обрамлявшая деловой комфорт одного из «незаменимых» работников, раз двадцать во время беседы снимавшего телефонную трубку и то хмурившего брови («Мы считаем, что отоваривание полезно…»), то барственно шутившего («Ну, мы с тобой не через стол сидим…»), то наказывавшего кому‑то губернаторским голосом («А ты потребуй!..»). На виду был и приветственный адрес к 60–летию хозяина стола. В золоченые буквы перелились неизвестные нижестоящие, постоянно зависевшие от взглядов, служебных ужимок и подписей юбиляра. Слова в приветствии млели от восторга: «…вы стали составной частью культуры Кубани… воспитатель масс… маститый ученый, созидатель и сеятель разумного, вечного… желаем кавказского долголетия…»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Виктор Лихоносов - Люблю тебя светло [сборник]](/books/1062967/viktor-lihonosov-lyublyu-tebya-svetlo-sbornik.webp)

![Николай Олейников - Боевые дни [Рассказы, очерки и приключения]](/books/1099925/nikolaj-olejnikov-boevye-dni-rasskazy-ocherki-i-p.webp)