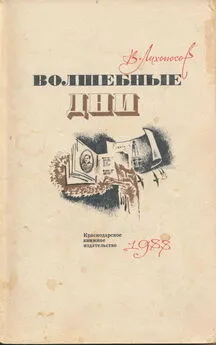

Виктор Лихоносов - Волшебные дни: Статьи, очерки, интервью

- Название:Волшебные дни: Статьи, очерки, интервью

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Краснодарское книжное издательство

- Год:1988

- Город:Краснодар

- ISBN:5-7561-0032-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Лихоносов - Волшебные дни: Статьи, очерки, интервью краткое содержание

В книгу Виктора Лихоносова «Волшебные дни» вошли очерки, статьи о литературе и истории, воспоминания о М. Шолохове, А. Твардовском, Ю. Казакове, Ю. Селезневе, интервью, а также страницы творческого дневника писателя.

Волшебные дни: Статьи, очерки, интервью - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Пока же я выпускал под Анапой школьную стенгазету.

«…Как ваши рассказы? Выйдут они не скоро, если даже и примут, да это не беда, лишь бы взяли. Много ли написано нового? Я когда начинал, много писал и быстро. Мог за день настрочить рассказ в авторский лист. А теперь вот как‑то туго идет. Сюжетов мало. Да и то даже как‑то и не сюжеты вовсе. У нас, русских, вообще с сюжетами никуда. Нет у нас сюжетов, а больше так — «жизнь», это у лучших, у плохих же ничего нет… 19 ноября 1963. Москва».

Именно в эти дни мой рассказ «Брянские» был уже набран в 11–м номере «Нового мира», и меня редакция просила «не прыгать до потолка» — мало ли что бывает: стоит вещь и выпадет.

Я между тем писал новое и всеми замыслами делился с Казаковым.

«..Меня немножко насторожила ваша «Чалдонка». Я не люблю сибиряков — писателей. А вы сибиряк. Глядите, как бы вас не подмял материал. Он в Сибири всегда экзотичен и всегда портит писателей, они начинают писать смачно, цветисто, щеголевато, но это плохие смачность и щеголеватость, и очень они как‑то похожи друг на друга, очень местны, сибирски. А вы должны быть русским писателем. А Русь — у нас, в Европе (я о литературе говорю). Вспомните Шишкова и прочих, вы поймете, что я имею в виду. Нет у них, вернее, в их материале чего‑то такого обыкновенного, что есть у нас, они экзотичнее, а экзотика в литературе хоть и хороша, но она не главное. Так что я насторожился, когда узнал о «Чалдонке», да еще большая вещь! Впрочем, возможно вы совсем другое хотите писать, и я тут стреляю мимо…

На первых порах вы все‑таки посылайте мне свои вещи. Потом уж, когда оперитесь совсем, тогда никому не показывайте, а сначала — всегда полезно. Я, например, страсть как любил потчевать своими творениями, а потом уж поостыл… 28 декабря 1963. Москва».

«То, что вам теперь надо быть осторожней, как вы пишете, это ничего и даже к лучшему. Быть осторожней, как я понимаю, это не курить и не пить., поверьте — это прекрасно, не курить и не пить. Писателю нужна чистая голова и хорошее здоровье… 7 мая 1964. Москва».

Осенью 1964 года еще два моих рассказа появились в журнале «Новый мир».

«Витя, погодите вы, ради господа, отрекаться от своих старых рассказов. М. б., ничего лучшего не напишите. Это не в укор вашему будущему. А просто я думаю, что человек должен любить себя прошлого, потому что, кто его знает, что там будет впереди. Я суеверен. Каждый ваш рассказ написан «изо всех сил», в охотку, с удовольствием, если не с наслаждением, все они — история вашей жизни, вы потом это поймете, в них бродят разные ваши настроения, ваши поездки, ваша печаль и радость. Зачем же так морщиться на них. Тем более, что рассказы, ваши вовсе недостойны, чтобы на них морщились, скорее наоборот. Или это у вас уже кокетство?

Нехорошо, Витя! Все мы как‑то изломаны, издерганы, нервны, все мы хотим чего‑то этакого, и все нам и то не то, и это не это.

Не читайте вы, пожалуйста, этих глупых критиков, берущихся рассуждать о современном стиле, о традициях и т. п. Вы знаете, я часто вспоминаю слова Достоевского из его «Дневника». Он там однажды как‑то подумал о критике и вдруг понял, что критика (к тому времени, когда он писал это) вот уже сорок лет повторяла одно и то же, что, мол, у нас литературы нет, что нет светочей, («маяков», по — теперешнему), нет эпохальных произведений и т. д. и т. п. И тут же Достоевский вспомнил, что во все это время, когда критики служили отходную нашей литературе, был Пушкин, потом Лермонтов, Гоголь, Гончаров, Тургенев, начался блестяще Толстой , — не говоря уже о второстепенных, но все‑таки блестящих поэтах, таких, как Фет, Баратынский, и не говоря, конечно, о самом Достоевском!

То, что вам грустно, и м. б., порой безысходно, это дело другое, это может происходить черт знает отчего. М. б., болезнь века, что ли, я не знаю. Но истоком этой грусти никак не должны служить ваши рассказы. И судьба у вас легкая (я имею в виду писательство) — если б вы знали, сколько сотен, тысяч и тысяч писателей пишут по многу лет и о них никто не скажет доброго слова, их не печатают, хотя многие из них пишут, так сказать, не хуже других.

Очень бы хотел я с вами встретиться, да не судьба, видно. Я не приеду в Москву раньше 15 января. Мой переводной роман меня засосал… 12 декабря 1964. Алма — Ата…»

Было ему в том году, когда он сидел в горах над переводом романа Нурпеисова, тридцать семь лет. Он всюду ездил, и я, прикованный к учительской кафедре, ему страшно завидовал.

В молодой литературе в те годы звучала «исповедальная проза». Подвергаясь искушению, как бы стыдясь перед шумными именами взяться за нечто мне родное, с детской зыбки привитое, я тоже кинулся описывать неприкаянного героя, растворяясь целиком в его чувствах. Самые жестокие замечания я выслушал в том же «Новом мире», но и Ю. Казаков не стал скрывать своих строгих мыслей:

«…А твой герой не только не определился еще как человек (это‑то и есть суть повести), но неясен мне и как работник. Кто он'? Учитель? Или поэт? Или кто? Мне ясно только, что он что‑то окончил, никуда не попал, у матери побывал и там не выжил, опять приехал и прочее, и прочее. Чтобы презирать кого‑то, т. е. чтобы иметь право презирать, надо самому что‑то делать… 20 февраля 1966. Москва…»

Я обидчиво призадумался и принялся вещь разрывать, выбрасывать чужеродные куски и крепче брать за руку героя. Следы прежнего легкомыслия стереть полностью не удалось, но все же. Спасибо за науку, а то бы полетел совсем не туда. Через год я написал сразу две повести: «На долгую память» и «Люблю тебя светло». Но я по — прежнему нуждался в поддержке, в общении. Не было случая, чтобы я позабыл в столице о Казакове. Частенько в первый же день приезда я шел в Дом литераторов и заставал его там. Такси! — и к нему в Бескудниково. Уже я его не боялся, и он в разговоре (как и в письмах) обходился со мной как с младшим братишкой. Но дистанцию соблюдал я сам. Похоже, что я каждую минуту помнил о его первом письме и потому смотрел на него не снизу вверх, а просто благодарно. С этой благодарностью к добрым наставникам мы обязаны жить до конца. Иные примеры мне не нравятся.

Казаков побывал в Париже, повидался с друзьями И. А. Бунина и на даче в Абрамцеве рассказывал мне обо всех разговорах; в ту ночь мы наметили с ним «махнуть как‑нибудь» на Орловщину, туда, где «в первобытном чистом состоянии души» начиналась «жизнь Арсеньева». И все у нас потом не получалось с поездкой.

«Жалко, опять мы с тобой не попали на Орловщину, жалко. Но такова судьба!.. 2 июля 1968. Углич…»

Должен повиниться в скобках: мы не попали на Орловщину и в следующие десять лет.

«…Знаешь, я о Бунине хочу написать, то есть пока о его доме, о вилле Бельведер, умиляет меня старик, как он работал в день, когда не дали ему Нобелевской премии, сидел и работал, а? …4 декабря 1968. Абрамцево…»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Виктор Лихоносов - Люблю тебя светло [сборник]](/books/1062967/viktor-lihonosov-lyublyu-tebya-svetlo-sbornik.webp)

![Николай Олейников - Боевые дни [Рассказы, очерки и приключения]](/books/1099925/nikolaj-olejnikov-boevye-dni-rasskazy-ocherki-i-p.webp)