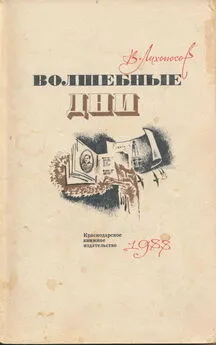

Виктор Лихоносов - Волшебные дни: Статьи, очерки, интервью

- Название:Волшебные дни: Статьи, очерки, интервью

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Краснодарское книжное издательство

- Год:1988

- Город:Краснодар

- ISBN:5-7561-0032-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Лихоносов - Волшебные дни: Статьи, очерки, интервью краткое содержание

В книгу Виктора Лихоносова «Волшебные дни» вошли очерки, статьи о литературе и истории, воспоминания о М. Шолохове, А. Твардовском, Ю. Казакове, Ю. Селезневе, интервью, а также страницы творческого дневника писателя.

Волшебные дни: Статьи, очерки, интервью - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— А кто ваш любимый писатель?

— Мои любимые — старые: Пушкин, Толстой, Бунин.

— Писателем рождаются или становятся?

— Рождаются. Но сами этого до поры не знают. Нельзя поставить перед собой упрямую цель: я стану писателем! Бывали такие случаи, когда кто‑нибудь говорил в семнадцать, двадцать лет — буду писателем. Смешно назначать себе дарование. Кое‑кто читает классиков и боится, а потом поглядит в своем городе на членов Союза: ну что это, мол, за писатели? Так и я смогу. И давай пробиваться, давай лезть. И наплодилось таких бездарных зазнаек видимо — невидимо. Все свои опусы они сверяют с книгами соседа: у меня не хуже! Такое «соревнование» порождает в писательской организации одни склоки. Писательство же рождается неожиданно. У одних от щемящих переживаний, от тонкости душевной, от волнений каких‑то постоянных — эти стихами утоляют себя. Других гонит к столу с бумагой огромный опыт. Многие начали «выражать себя» потому, что войну прошли, настрадались. И опыт их совпал с дарованием души. У В. П. Астафьева, например. На войне многие были и пишут, и у них ничего не получилось, хотя их даже печатают. А у Астафьева жизнь, судьба, милосердие переплавилось в дар рассказчика. Огромный опыт битв на передовой, довольно тяжелая жизнь после войны, детдомовское детство до этого. И он стал писателем незаметно. Сначала получалось плохо, а потом он раскрылся и до сегодняшнего дня все раскрывается гуманной страстностью своей. Так что я думаю, что писателя рождает его душа.

— Как вы написали первый рассказ?

— Под Анапой написал. Я родился в Сибири, а мать, отец, бабушка у меня воронежские, и я чувствую себя частенько (по складу души) человеком средней полосы России. А поскольку бабушка моя балакала на малороссийской мове, то во мне есть близость ко всему южному. Наверное, на Кубань меня занесло не случайно. Я роман свой о Кубани писал так, будто гены мои прячутся и где‑то здесь, — я легко перенимал речь кубанских казаков. Но воспитанный на великой русской культуре (на литературе, музыке), я всегда тосковал по Средней России. Поэтому, когда я встретил брянских стариков, они мне показались самыми родными. Во — первых, старинная русская речь, потом их лица, простота, кротость. И я с ними тотчас сроднился. А потом я уехал под Анапу и очень тосковал. Не могу сказать, что это была за тоска. Может быть, слова бабкиного мне не хватало. И в этой тоске я пропел свой первый рассказ «Брянские». Я все вещи пишу, идя от людей, от судьбы, а не от заданной идеи, оттого, что мне подвернулся счастливый сюжет. Я много потом ездил, встречал очень хороших людей, в том числе и почтенного возраста. Но эти, брянские, были самые родные. В Сибирь я ездил домой. Во мне, если хотите, три ипостаси: среднерусская, сибирская и южная.

— Но первый этот ваш рассказ был написан уже на профессиональном уровне, если так грубо говорить.

— Я не знаю, не могу судить, на каком уровне он написан. Все мы закончили одинаковые школы, почти у одинаковых профессоров учились в провинции. Большой культуры у нас, конечно, не было. Ну, читали, сдавали экзамены. Поэтому все писатели моего поколения, если они создали вначале своей творческой жизни более или менее подходящие произведения, «на уровне», то благодаря каким‑то душевным силам, понимаете?

— А какие силы?

— А вот люди со светлыми лицами, волнения собственной души, сострадание, настроение песенности, сыновняя благодарность, чувство угла родимого и сквозь день нынешний — какие‑то стрелы в жизнь вековую, в предания… О мастерстве трудно думать, когда думаешь о человеке. Давало им художественную высоту само отношение к жизни.

— А как дальше складывалась ваша судьба в литературном плане?

— Ну как, нормально, все хорошо. Да, все замечательно. Я до сих пор удивляюсь: так много народу в литературе, а мне повезло. Окружили хорошие люди, писатели. Они тогда еще сами не были известными. Е. Носов чуть ли не позже меня печататься начал. В. Астафьев тоже позже напечатался в «Новом мире». У В. Распутина еще не появился «Последний срок». Эти замечательные писатели (еще и другие) создавали атмосферу честности, трудолюбия, верности. Встречались мы редко, но они писали, и я просто знал, что они живут где‑то. Счастье состояло не только в том, что тебя печатали, даже хвалили. Не в том, что, так сказать, вылез из грязи в князи, из какой‑то там анапской или поданапской средней школы, приехал в Москву и тебя сразу обняли. Счастье, в общем, не в одном этом. Счастье в том, что попал в хорошую правдивую среду.

— Кто вам из наших нынешних писателей ближе всего?

— Ближе мне направление писателей, родившихся где‑то в глубине России, живших там в простых семьях, больше в крестьянских. Русские писатели. Что тут скрывать. Русь мне дорога. Это естественно все. Эти писатели мне, как русскому, российскому человеку, ближе. Я и других писателей уважаю. Просто эти ближе, как ближе бывает какой‑то человек.

— Что значит найти свою тему в литературе?

— Мне трудно отвечать на такой вопрос, потому что я своей темы не искал. Писатели и критики без конца повторяют слова: «поиск», «стремление найти» и т. п. Я этого не понимаю. Свою тему искать нельзя, в этом было бы что‑то натужное, искусственное. Тема рождается не — ожиданно и органично, настигает тебя и ослепляет. Ты чувствуешь: это твое. И пишешь. Не можешь не писать. Ты живешь и впитываешь жизнь, а душа отбирает. Сперва душа. Она отбирает в первую очередь родное. Потом уж обдумывай сколько угодно. Я не могу писать о постороннем. Моя тема — жизнь, просвеченная моими переживаниями. Все, о чем я писал, подготовлено моим отношением к жизни и внезапно, в какой‑то день проткнуло меня острой иглой. Кстати, я больше всего не люблю тех писателей, которые сочиняют холодным рассудком.

— Все ваши произведения отмечены лиризмом, открытым авторским переживанием. Но не клонят ли года к «суровой прозе»?

— Как‑то давно выходил в Новосибирске в библиотеке ЦК ВЛКСМ «Молодая проза Сибири» мой томик «Чалдонки». Меня попросили написать о себе. В черновике я привел цитату из статьи французского писателя Роже Мартен дю Тара. Слова такие: «Мне кажется, что я обнаруживаю, что моя стихия — воссоздавать не идеи, а ощущения, характеры, лица, человеческие существа. Что взаправду для меня органично чувственное восприятие, а отнюдь не рассудочное, что мое дело — эмоции, а не идеи». Я прочитал и подумал: это обо мне! Пусть я этого не умею, допустим, делать как следует, но дю Гар сказал мне мою правду. Поправлюсь: «не идеи» — не значит безыдейность. И вот я тогда вычеркнул эту цитату. Рано, мол, тебе еще аттестовать себя. Теперь нашел старый листик и подумал: подсохли мои чувства, а набрал ли побольше идей — как знать? Новый роман вы читали, эмоции там не главное, правда?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Виктор Лихоносов - Люблю тебя светло [сборник]](/books/1062967/viktor-lihonosov-lyublyu-tebya-svetlo-sbornik.webp)

![Николай Олейников - Боевые дни [Рассказы, очерки и приключения]](/books/1099925/nikolaj-olejnikov-boevye-dni-rasskazy-ocherki-i-p.webp)