Василий Шульгин - Последний очевидец

- Название:Последний очевидец

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ОЛМА-ПРЕСС

- Год:2002

- ISBN:5-94850-028-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Шульгин - Последний очевидец краткое содержание

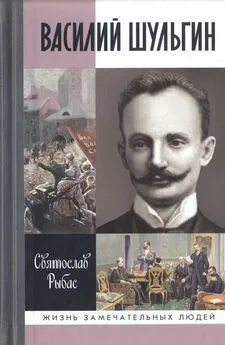

Автор книги В. В. Шульгин — замечательный писатель и публицист, крупный политический деятель предреволюционной России, лидер правых в Государственной Думе, участник Февральской революции, принявший отречение из рук Николая II. Затем — организатор и идеолог Белого движения. С 1920 г. — в эмиграции. Арестован в 1944 г. и осужден на 25 лет, освобожден в 1956 г. Присутствовал в качестве гостя на XXII съезде КПСС.

В настоящее издание включены: написанная в тюрьме книга «Годы» (о работе Государственной Думы), а также позднейшие воспоминания о Гражданской войне и Белой эмиграции, о Деникине, Врангеле, Кутепове. Умно, жестко, ярко свидетельствует Шульгин об актуальных и сегодня трагических противоречиях русской жизни — о всесилии подлых и гибели лучших, о революции и еврейском вопросе, о глупости патриотов и измене демократов, о возрождении науки и конце Империи

Последний очевидец - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Тут раздался голос: «А где военный министр?»

Ответа не последовало.

В своем докладе начальник канцелярии Военного министерства генерал-майор Николай Александрович Данилов обошел все острые вопросы деятельности его ведомства, подвергшиеся разоблачению и критике. Может быть, именно потому, что он «не совсем был ориентирован»? Начальники же отделов вообще не появились.

Речь А. И. Гучкова объединила в негодующем протесте все фракции думы, признавшей дальнейшую бездеятельность военного министра опасной для страны. Особенно ярко это выразил октябрист Герман Германович Лерхе:

— Господа, этот доклад является колоссальным, тяжким обвинением военного министра в страшном бездействии власти, и что же мы услышали в ответ на этот доклад? Мы услышали ответ начальника канцелярии по всему, но кроме того, что нас интересовало. Нам товарищ военного министра сказал, что он не успел ознакомиться со сметами. Что же, господа, военный министр — он тоже не успел ознакомиться? Он успел только путешествовать по всей России. (Рукоплескания в центре, справа и слева, голоса: «Верно!»)

Господа, пускай военный министр нас презирает, мне до этого никакого дела нет, но ведь этот доклад читался армией, читался Россией, и ведь военный министр не может нам, всей России, ответить на то, почему действительно в будущую войну русскому солдату и русским офицерам придется платить своей кровью за бездействие министра. (Продолжительные рукоплескания.)

Так ответила Государственная дума Сухомлинову. А что же он? Он потребовал ее обуздания. С этого понедельника, 7 мая 1912 года, дума, Гучков и Поливанов делаются для него заклятыми врагами. Он предчувствовал, что гибель его здесь.

Какова же была дальнейшая судьба полковника Мясоедова после того, как он ранил на дуэли Гучкова? В конце концов военному министру все же пришлось расстаться со своим любимцем. Министр внутренних дел А. А. Макаров прислал ему официальное письмо, уведомлявшее, что, поступив к нему на службу, Мясоедов не порвал сношений с изобличенным секретным сотрудником Германского Генерального штаба Денцером. Но, и уволив Мясоедова, Сухомлинов сохранил свое к нему благоволение, продолжая, где мог, покровительствовать ему.

Даже когда началась война, он заявил официально, что с его стороны нет никаких препятствий к допуску Мясоедова в ряды действующей армии, куда он и отбыл и где нашел свой бесславный конец. Верховный главнокомандующий, Великий князь Николай Николаевич, приказал арестовать Мясоедова и предать суду. Военно-полевой суд при Варшавской крепости, признав его виновным в шпионаже и мародерстве во время войны, приговорил 18 марта 1915 года бывшего полковника Сергея Николаевича Мясоедова к повешению. Приговор был приведен в исполнение.

Позже говорили, что суд был как будто не совсем независимым, но я не имею для суждения об этом личных данных.

Когда же Сухомлинов узнал об аресте Мясоедова по обвинению его в шпионаже, то записал в своем дневнике: «Бог наказал этого негодяя за шантаж и всякие гадости, которые он пытался мне устроить за то, что я его не поддержал».

6. Снаряды

Здесь я должен сказать несколько слов о Великом князе Николае Николаевиче, внуке Императора Николая I, родившемся 6 ноября 1856 года. Между ним и Сухомлиновым развивалась глухая вражда. Началась она давно, еще до того, как супруг Екатерины Викторовны стал военным министром.

В то время Великий князь Николай Николаевич занимал пост председателя Совета государственной обороны. Зная неуживчивый, тяжелый характер Великого князя, его вспыльчивость и грубость, Сухомлинов предвидел трудности в лавировании между ним и Государем, в случае если он будет военным министром.

Кроме того, Великий князь Николай Николаевич находился в личных дружественных отношениях с начальником Главного управления Генерального штаба генералом Ф. Ф. Палицыным, не подчиненным военному министру и наравне с ним имевшим право личного доклада монарху по вопросам государственной обороны.

Словом, в военном ведомстве царило то троевластие, которое в Государственной Думе подвергалось такой суровой критике А. И. Гучковым, видевшим в нем главную причину дезорганизации армии. Без сомнения, он никак не мог предвидеть, что вскоре появится бравый генерал, которому и Великие князья не помеха и который сумеет очень быстро вернуть военному министру единовластие, присущее его высокому сану.

И вероятно, еще менее того мог предвидеть Гучков, что это единовластие попадет в руки человека, который совсем развалит снабжение армии. А это именно и произошло, когда началась война.

Теперь же, когда Сухомлинов стремился сесть в министерское кресло, ему очень не нравилось иметь в лице генерала Ф. Ф. Палицына, близкого к Великому князю, своего соглядатая и критика. Поэтому, пользуясь благорасположением к себе Государя, он приложил все усилия, чтобы уничтожить существовавшее в военном ведомстве троевластие.

Это удалось ему очень легко, так как его желание совпадало с желанием Царя, недолюбливавшего Великого князя Николая Николаевича. 16 июля 1908 года Государь уволил его с поста председателя Совета государственной обороны. В ноябре же по распоряжению монарха был отстранен от должности и генерал Ф. Ф. Палицын, а на его место, как я уже говорил, начальником Генерального штаба Государь назначил Сухомлинова. Это была последняя ступенька к министерскому креслу. Как вспоминает граф С. Ю. Витте, «Сухомлинов уничтожил комитет обороны и спихнул Великого князя, так что в течение года — полутора он совсем потерял влияние на Государя…»

Понятно, какие чувства за эту акцию мог испытывать Великий князь Николай Николаевич к Сухомлинову!

Кроме того, их взаимная вражда питалась еще и соперничеством. Оба они были кавалеристами и приложили большие усилия для того, чтобы русская кавалерия находилась на высоте. Великий князь Николай Николаевич, бывший с 1895 года генерал-инспектором кавалерии, очень подтянул ее. Нужно отдать ему должное, что именно он дал армии прекрасных лошадей. Как это ни странно звучит, но в то время русские кавалеристы сидели на кровных «англичанках». Когда началась война, я близко видел действие кавалерии. Она была очень высоко поставлена, но, к сожалению, применения ее на фронте почти не было.

Сухомлинов также занимался усовершенствованием нашей кавалерии. Около двенадцати лет, с 1886 по 1898 год, он руководил высшим кавалерийским учебным заведением в Петербурге — офицерской кавалерийской школой, а затем принял командование над 10-й кавалерийской дивизией, расквартированной в Харькове, Сумах, Ахтырке и Чугуеве.

В 1900 году Сухомлинов был назначен начальником штаба округа генерала М. И. Драгомирова в Киеве. В связи с этим близ Чугуева под открытым небом состоялась прощальная трапеза с офицерами дивизии. Они решили оказать своему командиру особую честь. Проводив его до станции, офицеры распростились с ним. Когда же поезд тронулся, то смотревший в окно Сухомлинов увидел, что почти все провожавшие его на полевом галопе эскортируют салон-вагон, в котором он ехал. Верхом они следовали за все ускоряющим свой ход поездом, перепрыгивая через все препятствия на тропинке, вьющейся вдоль железнодорожного пути. Так офицеры дивизии сопровождали его поезд, не отставая, до первого полустанка на расстоянии около пяти верст. При этом никто из них не упал, и ни одна лошадь не была загнана. Несомненно, это был хороший аттестат для кавалерии в смысле ее продвижения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: