Василий Шульгин - Последний очевидец

- Название:Последний очевидец

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ОЛМА-ПРЕСС

- Год:2002

- ISBN:5-94850-028-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Шульгин - Последний очевидец краткое содержание

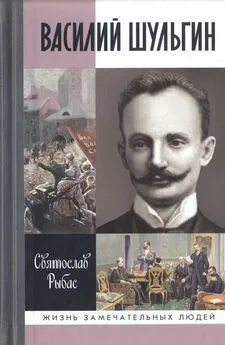

Автор книги В. В. Шульгин — замечательный писатель и публицист, крупный политический деятель предреволюционной России, лидер правых в Государственной Думе, участник Февральской революции, принявший отречение из рук Николая II. Затем — организатор и идеолог Белого движения. С 1920 г. — в эмиграции. Арестован в 1944 г. и осужден на 25 лет, освобожден в 1956 г. Присутствовал в качестве гостя на XXII съезде КПСС.

В настоящее издание включены: написанная в тюрьме книга «Годы» (о работе Государственной Думы), а также позднейшие воспоминания о Гражданской войне и Белой эмиграции, о Деникине, Врангеле, Кутепове. Умно, жестко, ярко свидетельствует Шульгин об актуальных и сегодня трагических противоречиях русской жизни — о всесилии подлых и гибели лучших, о революции и еврейском вопросе, о глупости патриотов и измене демократов, о возрождении науки и конце Империи

Последний очевидец - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Естественно, что, когда работа была кончена, Иван Алексеевич сказал: «Ты им доволен ли, взыскательный художник?» Я спрашиваю вас, Василий Витальевич, о нашем совместном труде?»

Он сказал это как будто бы шутливо. В действительности же это был серьезный вопрос. Трудная работа требовала строгой оценки, точнее сказать, самооценки. Я ответил в том же тоне, полушутливом по виду, но суровом по существу:

— Нет. Не доволен!

— Можно спросить, почему?

— Можно. Извольте терпеливо выслушать.

— Готов.

— Я незадачливый политик. Погибло все, за что я боролся, что любил. Если же в этой книге иногда я говорю все же в шутливом тоне, это в силу правила: «Смейся, паяц! Смейся, паяц, над разбитой любовью, смейся, паяц, над позором своим…» Надеюсь, вам ясно, почему я не могу быть доволен нашим творением?

Иван Алексеевич возразил:

— Опера «Паяцы» прекрасное произведение. В ней правда и высокие чувства. Если нам удалось достичь того же, почему бы быть недовольным?

— Это верно, но есть и другая причина.

— Какая?

— Моя личная трагедия — «занимательность». Один критик написал об одном грешном авторе: «Бранишься, читая, а оторваться не можешь — ни одной неинтересной страницы!»

— Так ведь это похвала!

— Согласен, если дело идет о беллетристике. Но когда это касается мемуаров, где должно быть суровое и правдивое изображение действительной жизни, занимательность противопоказуется.

— Почему?

— Оставим это, Иван Алексеевич. Я хочу сказать вам вот о чем. Порою личное врывается в мои описания. А личное не имеет права гражданства в произведении, трактующем об общественной, государственной и даже мировой жизни. Поэтому я вам очень благодарен, Иван Алексеевич, что вы старались подвести под сетку личных переживаний солидный фундамент. Кроме того, я хочу сказать, что некоторые документы, вами найденные, стали мне знакомы только в процессе нашей совместной работы. Некогда Генрих Шлиман после шестилетнего упорного труда отрыл и открыл Трою на малоазиатском берегу. И тогда то, что считались «гомерической» выдумкой, оказалось правдой. Так вы откопали из архивов знаменательные письма, «пыль веков от древних хартий отряхнув».

Да ведают потомки православных

Земли родной минувшую судьбу,

Своих Царей великих поминают

За их труды, на славу, за добро —

А за грехи, за темные деянья

Спасителя смиренно умоляют…

«Да ведают потомки…» И молиться надо не только за царские «грехи, за темные деянья», но и за всех погибших в поисках правды для земли Русской. Молиться надо и за нас, сугубо грешных, бессильных, безвольных и безнадежных путаников. Не оправданием, а лишь смягчением нашей вины может быть то обстоятельство, что мы запутались в паутине, сотканной из трагических противоречий нашего века. Поэтому да судит нас Высший Судья, ибо сказано:

«Мне отмщение, и Аз воздам».

В. В. Шульгин 19 мая 1966 г.ЧАСТЬ I. ВЫБОРЫ

1. Конь

Может ли конь оказывать влияние на политику?

Ставя этот вопрос, я исключаю того коня, на котором скачет Георгий Победоносец. Этот святой был изображен на гербе Москвы. Что его конь сопряжен с историей России, это самоочевидно. Но я ищу связи менее мистической. Полумистической является легенда, рассказанная Пушкиным в знаменитой балладе «Песнь о вещем Олеге». «Полцарства за коня!» — воскликнул один английский король. Менее известен конь Каравулик, который благодаря быстроте своего бега спас беглеца от гнева гнавшегося за ним разъяренного его отца, турецкого султана Баязида I Молниеносного.

Знаменит Буцефал — конь Александра Македонского. И вообще много можно найти коней, вошедших в историю.

Естественно, я хотел бы сделать историческим моего коня Ваську. Я когда-нибудь напишу его правдивое жизнеописание. Но сейчас я спешу и ограничусь заявлением: мой конь Васька несомненно сыграл некоторую роль на выборах во вторую Государственную Думу. Больше ничего не скажу.

Рассказать как было — выйдет длинно, а вкратце — будет неинтересно. А потому надо мне перейти к изложению, более подобающему важности предмета.

2. Гнет

Волынь, почтившая меня в конце концов своим избранием в Государственную Думу, имеет богатое историческое прошлое. А город Острог был некогда духовным центром этого края.

Остатки Острожского замка красноречиво говорят о том, как было раньше. Он принадлежал князьям Рюриковичам, сначала известным под именем князей пинских. По переселении в Острог они стали называться Острожскими. От Владимира Киевского до Константина Острожского они были русские, то есть в течение шестисот лет. Януш, приняв католичество, стал поляком, и на нем род Острожских пресекся по мужской линии. Но осталась княжна Алоиза, тоже католичка. Однако православный собор стоял в стенах ее замка. К нему вел мост. Однажды на Пасхе святили яйца и куличи. Они заняли не только весь двор вокруг храма, но и мост. Алоиза захотела выехать из замка, а другой дороги, как через мост, не было. И четверка помчалась по яйцам и куличам. Народ забросал ее писанками. Одна, особенно круто сваренная, выбила глаз княжне Алоизе.

В наше время глаз уже не выбивали и вообще картина была не та, что красноречиво описана в романе Генрика Сенкевича «Огнем и мечом». Вместо пушечных ядер мы действовали безобидными костяными шариками, которые бросали в избирательные урны. В этом можно усматривать некоторый прогресс.

Были даже попытки в преддумское время сговориться. Для этого в городе Остроге созвали некое собрание. Польские помещики явились породистые, изящно одетые, уверенные в себе. Русские перед ними показались мне каким-то мерюхрюдками. Они робко жались к стенам, жался и я, должно быть.

Председателем избрали Могильницкого. Седой и красивый, он заговорил хорошим русским языком, с легким акцентом, придававшим его речи некоторую вычурность, которая мне, однако, нравилась. Он был одним из умеренных поляков, большой поклонник Императора Николая I, которого он видел в детстве.

И все же он начал свою речь так:

«После сорокалетнего невыносимого гнета…»

Что он говорил дальше, не помню. Помню, однако, что я отжался от стены и заговорил, невольно подражая Могильницкому, примерно нижеследующее:

— Здесь было сказано: «сорокалетний невыносимый гнет». Чей гнет? Русской власти. Кого она угнетает? Польских помещиков. Однако это сорокалетнее угнетение не очень на угнетаемых отражается. Когда проезжаешь мимо красивых и уютных усадьб, получаешь впечатление, что польские помещики живут недурно. Кроме того, слова, здесь сказанные, о невыносимом гнете — это речь свободных людей. А гнет унижает, пригибает. Угнетаемые молчат.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: