Михаил Тухачевский - Как мы предавали Сталина

- Название:Как мы предавали Сталина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Тухачевский - Как мы предавали Сталина краткое содержание

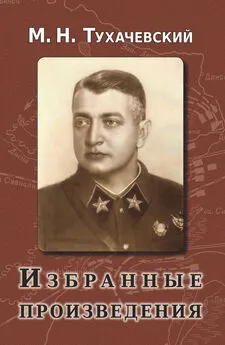

М.Н. Тухачевский – один из первых маршалов Советского Союза – с И.В. Сталиным был знаком еще с гражданской войны. Неудачу Варшавской операции 1920 г. Тухачевский приписывал именно Сталину. В дальнейшем М. Тухачевский наладил широкие контакты с немецким Генеральным штабом и пытался с помощью немцев организовать заговор против Сталина в 1937 г. После раскрытия заговора Тухачевский был осужден и расстрелян, однако при Хрущеве реабилитирован как невинно осужденный.

В книгу, представленную вашему вниманию, вошли собственные показания Тухачевского и его соучастников на следствии и суде. Характер этих показаний делает невозможным их получение в результате «незаконных методов следствия», как утверждалось Хрущевым, – они содержат уникальные военно-технические подробности заговора, а также рисуют его картину с множеством деталей, известных лишь самим заговорщикам.

Как мы предавали Сталина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Письмо Белова от 14 июля 1937 г. опубликовано более 10 лет назад и, следовательно, хорошо известно историкам. Написано оно в весьма расплывчатых выражениях и по большей части отражает личные переживания автора в связи с процессом. К сожалению, Белов не сказал почти ничего о том, какие показания давали в суде подсудимые; не стал он заострять внимание и на других важных подробностях увиденного. Чуть ниже мы скажем несколько слов о послании командарма.

С письмом Буденного дело обстоит иначе. Целиком оно не публиковалось и, судя по всему, до сих пор находится на секретном хранении в одном из российских архивов. Известны лишь отрывки, процитированные в справке, подготовленной в 1964 г. реабилитационной комиссией под председательством Н. М. Шверника (т. н. «справке Шверника»). Там письмо представлено как «докладная записка Сталину», хотя в действительности оно написано на имя Ворошилова, имеет пометки, сделанные, как предполагается, рукой последнего, и следы регистрации в секретариате НКО. Если не считать неверно указанного адресата, письмо содержит все имеющиеся в справке текстовые фрагменты, что, таким образом, удостоверяет подлинность публикуемого документа. О самой реабилитационной справке, допущенных в ней пропусках и предполагаемых причинах появления неверного адресата речь пойдет дальше.

Пока же, чуть забегая вперед, отметим: из сопоставлений полного текста докладной записки Буденного с ранее опубликованными отрывками следует, что все цитировавшие ее авторы в действительности не видели всего письма целиком (хотя никто из них не уведомил об этом читателей). В лучшем случае им довелось познакомиться с неким «сокращенным вариантом» послания Буденного – документом, в котором процитированное письмо было искажено так, что предстало в виде «доказательства» невиновности казненных военачальников.

Поистине огромную ценность представляют те части письма, где Буденный пишет о том, как подсудимые описывают свое участие в антиправительственном заговоре, сообщают о распределении ролей между ними, задачах и методах достижения поставленных целей, включая соглашения, достигнутые в переговорах с германо-японскими кругами.

Представления о деле Тухачевского за последнее 10-летие существенно расширились. Стали известны документы, которые его реабилитируют, но, кроме того, и те, что указывают на виновность маршала и осужденных вместе с ним командиров. К числу последних, думается, принадлежит и публикуемое письмо Буденного. Увы, хотя бы краткое ознакомление с такими свидетельствами, а тем более оценка значимости каждого из них в рамках публикуемого комментария невозможны. Поэтому здесь мы вынуждены ограничиться замечанием, что другие доказательства вины Тухачевского совпадают или близки по смыслу к утверждениям записки Буденного.

В исторической литературе дело Тухачевского чаще всего связывают с антиправительственным мятежом, который маршал и его единомышленники готовили для вооруженного захвата власти в Кремле. Однако, как разъясняет Буденный, на процессе речь шла не о каком-то одном, а о двух, хотя и неравнозначных, вариантах готовящегося антиправительственного переворота: «В своем выступлении на заседании суда Якир остановился на сущности заговора, перед которым стояли задачи реставрации капитализма в нашей стране на основе фашистской диктатуры. К этому они должны были прийти двумя путями: во-первых, свержением существующей власти внутренними силами при помощи вооруженного переворота, и, во-вторых, если первое не будет осуществлено, то при помощи военного поражения с участием интервентов в лице германского фашизма, японского империализма и Польши…

Как в первом, так и во втором случаях средства для свержения Советского правительства и руководства партии применялись все без исключения. Ничем не брезговали: террор, шпионаж, диверсия, вредительство, провокация, компрометация руководителей партии, правительства, армии и Советской власти.

По словам Якира, у них было решено, что для данного дела все средства хороши» л. 49–50.

В выступлении не только Якира, но и других подсудимых основной упор был сделан на подготовке поражения в будущей войне, связях военачальников с военно-политическими кругами Германии, Польши и Японии, а также с выдворенным из СССР Л. Д. Троцким. Что касается вооруженного мятежа с захватом Кремля и арестом партийно-правительственной верхушки, именно этот вопрос на процессе почти не затрагивался: «Корк высказал свое недоумение в том отношении, что Тухачевский, Якир и Уборевич знали о кремлевском заговоре с 1931 года, которым руководил Енукидзе, и даже знали все детали плана этого заговора, но почему-то на суде об этом не говорили (выделено нами. – Г.Ф., В.Б.), считая себя заговорщиками только с 1934 года <���…> Корк показал, как должен был развернуться заговор в самом Кремле, в который были вовлечены: он – Корк, Горбачев, Егоров, бывший начальник школы им. ВЦИК и Именинников, помполит школы ВЦИК» л. 53.

Разделение в письме Буденного двух заговоров – одного во главе с Тухачевским и другого, того, что планировалось осуществить силами «кремлевской группы» Енукидзе, – совсем не случайно. Такая трактовка характерна для многих документов того времени и встречается, в частности, в конспекте выступления Н. И. Ежова на июньском (1937) Пленуме ЦК ВКП(б) и в стенограмме «бухаринского» процесса 1938 г. Таким образом, письмо Буденного помогает внести ясность в довольно запутанный вопрос: под «заговором Тухачевского» будет правильнее понимать не вооруженный мятеж в Кремле, а государственный переворот, приуроченный к началу войны и готовившийся в сговоре с военно-политическими кругами враждебных держав и с Троцким.

Ставка Тухачевского на развязывание войны и возможность последующего захвата власти косвенно подтверждается другими известными источниками. Так, в донесении японского военного атташе из Москвы за 1934 г. сообщается, что военные (а среди них названы: начальник Штаба РККА И. А. Егоров, командующий ВВС РККА Алкснис и инспектор кавалерии РККА Буденный) и гражданские представители советской власти всеми силами стремятся избежать войны, и «только один Тухачевский, по-видимому, выступает против этой точки зрения». И тот же военный атташе в одной из следующих своих депеш пишет: «Существует предположение о том, что в случае начала войны в ближайшее время среди населения Советского Союза начнется брожение», что, таким образом, увязывает кровавые последствия массовых волнений с исповедуемой маршалом политикой «другой точки зрения». По мнению чехословацкого посланника Богдана Павлу (20.06.1937), судьбу Тухачевского предопределили его расхождения со Сталиным по вопросу преждевременного начала войны, что в таком случае могло бы иметь роковые последствия для всего советского строя.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: