Андрей Вознесенский - На виртуальном ветру

- Название:На виртуальном ветру

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вагриус

- Год:1998

- Город:Москва

- ISBN:5-7027-0655-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Вознесенский - На виртуальном ветру краткое содержание

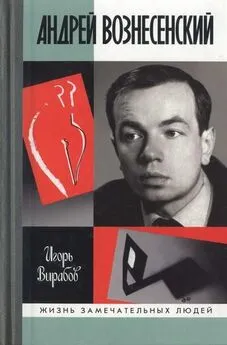

Андрей Вознесенский (род. в 1933 г.), автор многочисленных поэтических сборников — «Треугольная груша», «Дубовый лист виолончельный», «Казино „Россия“» и др. По его стихам были поставлены спектакли — «Антимиры» на Таганке и «Юнона и Авось» в Ленкоме. Жизнь его, как и подобает жизни настоящего поэта, полна взлетов и падений, признания и замалчивания. Неизменным остается лишь восторженное почитание миллионов поклонников — от «шестидесятников» до современных юнцов. «Андрей Вознесенский — будет…» — так писал поэт сам о себе много лет назад. Жизнь подтвердила правильность его пророчества.

Звезда Андрея Вознесенского стремительно взошла на поэтическом небосклоне России в начале 60-х годов. Необычный ритм стиха, дерзкие метафоры, тематические «прорывы» ломали устоявшиеся каноны «благополучной» советской поэзии. В то время поэтические вечера в Политехническом стали собирать полные залы, поэты привлекали многотысячные аудитории на стадионы, стали кумирами миллионов. И одним из первых в этой замечательной плеяде был Андрей Вознесенский. Его сборники моментально исчезали с прилавков, каждое новое стихотворение становилось событием… В своих воспоминаниях поэт рассказывает о литературной и общественной жизни страны на протяжении последних четырех десятилетий, о писателях и деятелях культуры, о роли и месте поэзии в современном мире.

На виртуальном ветру - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Будучи есенинцем, он недолюбливал Пастернака. С уязвленным восторгом он рассказывал, приходя с вечеров Пастернака в Политехническом: «Притворялся, что забывает строчку, и весь зал хором ему подсказывал. Стон стоял. Люди не понимают, им действительно нужно любить. Но на эстраде он кумир. Признаю. Читает как бог. Сейчас только он и может один набрать зал. Ну, конечно, еще и Симонов. Но это другая статья. Особенно одна блондинка с ума сходила. Хороша».

Отец его, Феодосий, сапожничал.

Смирный, сморщенный, как лечебный гриб, вечно пьяненький, слезясь виной и добротой, он утречком по-турецки усаживался работать на лестничную площадку возле лифта, чтобы не разбудить домашних или по какой-то иной, лишь ему известной причине. Там он расстилал свою подстилку и раскладывал инструмент — треугольный нож, вместо ручки обернутый тряпицей, овальные заготовки подошв, серебряные подковки, которые он набивал на счастье людям, дратву, жестяные банки с малюсенькими металлическими гвоздочками, острыми как зубья щуки, и желтыми — деревянными.

Чекушки он прятал за батареей, опасаясь гнева сына и презрительно красивой невестки.

Лифт в те годы не ходил. Ржавая сетка шахты пустовала, как клетка жар-птицы, увы — улетевшей… Вверху, если заглянуть, под потолком на последнем этаже пылилась ненужная кабина, заржавевшая и нахохлившаяся, как серый туберкулезный беркут зоопарка на своем тоскливом шестке.

Идучи со школы, вы за три этажа чуяли над собой серебряное глуховатое цоканье сапожного молоточка и виноватый запах перегара и сердечной доброты.

Однажды, возвращаясь с уроков, я принес ему свой бублик.

О, эти поджаристые бублики, золотые буквицы школьной поры! Их давали на большой перемене по одному на каждого. Тому, кто болел, относили домой. Их вносили в класс торжественно, стучащей связкой — сорок пахнущих пекарней баранок, нанизанных на бечевку, — грандиозную золотую гирлянду!

Слюнки текли от предстоящего объедения в плохо натопленных классах, но лучшие из нас тут же рвали когти с уроков и, героически голодая, неслись продавать свой бублик в толпу у булочной на Зацепе, где на толкучке имелось все — продовольственные карточки, литерные талоны на обеды, сочащаяся солнцем спрессованная вкуснятина жмыха. Потом, зажав червонец, ехали на трамвайной подножке через Красную площадь на Кузнецкий покупать марки. До сих пор у меня отморожен нос и щека от свирепого ветра на Каменном мосту.

О, зеленая, продолговатая марка Британской Гвианы с зубчиками по краям, как присоски гусениц! Что за пути напророчили мне зубчатые грезы детства?

О, дыры от бубликов будущих публикаций…

Феодосий Демьянович, усмехнувшись, обтер бублик тряпицей, разломил, кивнул в знак благодарности и половину дал мне. «Неси камеру. Заклею».

Тогда появились первые настоящие футбольные мячи. До той поры мы гоняли смятые дыры консервных банок.

Специальным свернутым из проволоки крюком мы катали по двору железные обручи, а зимой, прицепившись проволокой за зад грузовика, скользили буксиром на коньках по заледенелой мостовой до конца переулка. Перед трассой отпускали.

Как-то в выходной я зашел к Виктору Феодосьевичу. «Андрейка? Гляди-ка — Пастернака напечатали!» И он протянул мне свежую «Правду». Первая же строка пронзила меня — «В зеленом зареве салюта». Я залпом прочитал до конца.

Уходит он с опушки рощицы,

Где в черном мареве, узорясь,

Ночное зарево полощется

Сквозь веток узенькую прорезь.

И далее, как бы адресуясь ко мне:

И он столбом иллюминации

Пленяется, как третьеклассник.

Я мог оценить эту улыбку по отношению к малышам. Я тогда уже учился в пятом.

«Мудрит все, мудрит — не может по-простому», — издалека как-то доносился до меня ставший сразу чужим и неприятным голос соседа. Я плохо слушал его. Я уже заболел этими стихами, и, как оказалось, навсегда. Я набычился, выбежал, не попрощавшись. Глупо.

Но я перестал ходить к нему.

Мое первое стихотворение

Мальчик возвращался из школы по зимним курганским улочкам. Плечи второклассника стягивал ранец. Смеркалось.

В одноэтажных домишках кое-где таинственно зажигались святочные слюдяные окна. Уральский морозец щипал щеки малолетнего москвича. Он дышал через шарф.

На углу Железнодорожной улицы он заметил трех огольцов, чем-то занятых у сухого дерева.

«Аборигены, — размышлял мальчик, — гвардейцы кардинала хуевы. Ща отметелят. Пора съебывать через пустырь».

Но подростки не обратили внимания на нашего путника. Они играли в гестаповцев. Главный был одет в черную шинель, на пряжке ремня отсвечивали буквы «ЖУ». Судили партизанку. Партизанкой была дворняжка, вернее, щенок черный с рыжими подпалинами. Дерево служило виселицей. Кутяш тыкался мордой в руки мучителей, не понимая плачевности своего положения. Четвертый побежал домой за веревкой. Шел допрос.

— У, засранка, комсомольская проблядь! Где Сталин?! Отвечай, падаль. Ссы на его портрет, а не то вздернем — блядь буду, вот те крест, век свободы не видать…

— Хуй вам в жопу, — отвечала героическая партизанка. — Сталин придет, всех вас раком выебет. На жопу глаз натянет! Вам всем срать не досрать до великого вождя.

Мальчик подошел ближе. «А ведь они замудохают щенка».

— Ты чо?! Хули тебе, куированный? — Гестаповцы уставились на мальчика.

— Москвичка — в жопе спичка, — тоненько завопил дразнилку меньшой из них, тот, который озвучивал партию партизанки.

— Курган — в жопе наган, — находчиво отпарировал москвич. — Пацаны! Махнемся? Кутенка — на лупу…

Он достал из кармана свое заветное сокровище — увеличительное стекло, все в ссадинах от ношения в кармане. «За собачку, бля…»

Сделка состоялась. «Ну, хуярь отсюда, — прокричал ему вслед старший. — Ишо раз поймаем — отпиздим».

Мальчик бежал домой. На груди, под пальто у него дышал теплый комок, билось сердечко, существо еще более беззащитное, чем он, которое он мог спасти, помочь.

«Как охмурить родителей? Ни фига, щеночек, прорвемся как-нибудь…» — думал малыш.

«Спаситель мой, Виконт де Бражелон, незнакомый рыцарь мой, ты пахнешь бубликом, цветочным мылом, чистым детским потом, мое сердечко разрывается от преданности к тебе, я вырасту большой, буду защищать тебя от жестокого мира, буду есть из твоих рук, ах, боже мой, какое счастье — засыпать на его груди», — думала обмененная пленница.

Назвали ее Джульбой. Она провожала меня в школу, прячась за кустами, ожидала после уроков, вижжа от вожделения, прыгала и лизала в лицо.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: