Андрей Вознесенский - На виртуальном ветру

- Название:На виртуальном ветру

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вагриус

- Год:1998

- Город:Москва

- ISBN:5-7027-0655-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Вознесенский - На виртуальном ветру краткое содержание

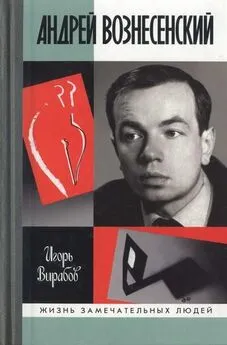

Андрей Вознесенский (род. в 1933 г.), автор многочисленных поэтических сборников — «Треугольная груша», «Дубовый лист виолончельный», «Казино „Россия“» и др. По его стихам были поставлены спектакли — «Антимиры» на Таганке и «Юнона и Авось» в Ленкоме. Жизнь его, как и подобает жизни настоящего поэта, полна взлетов и падений, признания и замалчивания. Неизменным остается лишь восторженное почитание миллионов поклонников — от «шестидесятников» до современных юнцов. «Андрей Вознесенский — будет…» — так писал поэт сам о себе много лет назад. Жизнь подтвердила правильность его пророчества.

Звезда Андрея Вознесенского стремительно взошла на поэтическом небосклоне России в начале 60-х годов. Необычный ритм стиха, дерзкие метафоры, тематические «прорывы» ломали устоявшиеся каноны «благополучной» советской поэзии. В то время поэтические вечера в Политехническом стали собирать полные залы, поэты привлекали многотысячные аудитории на стадионы, стали кумирами миллионов. И одним из первых в этой замечательной плеяде был Андрей Вознесенский. Его сборники моментально исчезали с прилавков, каждое новое стихотворение становилось событием… В своих воспоминаниях поэт рассказывает о литературной и общественной жизни страны на протяжении последних четырех десятилетий, о писателях и деятелях культуры, о роли и месте поэзии в современном мире.

На виртуальном ветру - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вздрагивали и подпрыгивали трамваи от подложенных нами на рельсы капсюлей и автоматных патронов. Иногда вагоновожатый тормозил, и весь вагон гонялся за виновниками. Сейчас, вспоминая наши детские злодейства, содрогаешься — ведь мы могли кого-нибудь ранить. Когда Борис из соседнего подъезда воровал из бочки карбид, он зажег спичку, бочка взорвалась, и ему кованой крышкой оторвало щеку.

В шестом классе мне купили шубу.

До этого я несколько лет ходил в школу в латаном-перелатаном пальтишке с надставленными рукавами, которое постепенно, по мере моего роста, превратилось в курточку, и хлястик приближался к лопаткам. Одежда тогда не смущала никого. Я дружил с Есиповым, скрипачом нашего класса, носившим защитный старенький ватничек и новенький скрипичный футляр. Другим моим приятелем был Волыдя, сын завмага, высоченный лоб в кожаной шубе, с налетом наглецы в глазах — я любил его. Он водился со старшими с Зацепа, у него случались деньжата.

В магазине продавец сказал матери: «Не обидите — найду» — и вынес шубу — она сидела на мне колом, была на вырост, стеганая, тяжелая, с собачьим колющим воротником.

На третий день я задержался в классе после уроков, и с вешалки у меня украли шубу.

Утром я трусил в школу по морозу в старенькой своей кацавейке, поддуваемой ветерком свободы и невезухи. На Стремянном я догнал Волыдю. Тот был в пыжике. От него пахло водкой.

Я рассказал про пропажу. Он слушал, и вдруг по шмыгнувшей смущенной его улыбочке я понял, что он знает все. Он знал все задолго до моего рассказа.

Я, ежась, побежал вперед. «А я-то думал, чего это ты опять в подергаечке своей?!» — доносился мне в спину нарочито высокий голосок товарища.

Замоскворечье давало мне уроки.

Сейчас я ищу Стремянный, и вот странно, не могу его найти. Вход в него с Серпуховки застроен, затянулся, как заросшее устье. Стремянный назван по расположенному когда-то здесь двору стремянного конюха Букина. На первом плане Москвы 1739 года он обозначался как единственный восточный приток Серпуховки. Надо же! И вот он сейчас исчез, как пересохшая речушка. Столько веков его память хранила — и нате! — исчез.

На углу Полянки, занятый какой-то конторой, полыхал шедевр нарышкинского барокко — «красная церковь Григория Неокесарийского при Полянке». Красной она звалась не только из-за алого фона с белыми деталями на ней. В ней присутствовала кровь людского страдания.

Для меня она всегда была храмом Андрея.

Андрей Савинов, духовник тишайшего Алексея Михайловича, служил ранее в деревянной церкви, стоявшей на этом месте. Именно он обвенчал царя с красавицей Натальей Кирилловной Нарышкиной.

Это была не просто свадьба. Царь женился на воспитаннице А. Матвеева, носительнице мировоззрения новой России, образованной, норовистой, которая потом родит ему Петра. Милославские лютовали. Савинов стал задушевным другом царя. И конечно, уговорил того построить каменный храм.

О вкусе и характере Андрея Савинова мы можем судить по размашистой цветастости постройки. В ней не было молитвенной отрешенности новгородских и псковских созданий. За этим стоит философия. Савинов был озарен земными соблазнами. Он бражничал с царем. Мы читаем в «Дворцовых разрядах» от 21 октября 1674 года: «…да у кушанья же был у Великого Государя духовник Великого Государя Андрей Саввиновичъ. И его Вел. Государя тешили, и в органы играли, а играл в органы Немчин, и в сурну, и в трубы трубили, и в суренки играли. Государь жаловал своего духовника и бояръ вотками, ренским и романеею и всякими разными питиями, и пожаловалъ ихъ своею государевою милостию: напоилъ ихъ всехъ пьяныхъ».

За столом Андрей приятельствовал с Симеоном Полоцким, воспевавшим в орнаментальных виршах новый дворец.

А какие сочные, образные имена строителей храма, выбранных наших подвижников! Храм построен крепостным крестьянином Карпом Губой под наблюдением каменных дел подмастерья Ивана Кузнечика. Прямо Гоголь какой-то!

Как в большинстве строений XVII века, это бесстолпное пятиглавие на четверике. Архитектура лукавит, темнит, придуряется, скоморошничает. Сложена она из знаменитого подмосковного мячковского камня, по имени деревни возле Быкова, где была каменоломня. Яркая, светская, бесшабашно дерзкая, это лучшая из всех московских церквей XVII века. Есть в ней гармония и одновременно какая-то душевная тяжесть, словно в ней таится тревога, предчувствие страдания за красоту.

И еще один, может быть главный, смысл таила эта красная архитектура. Венчание царя было важнейшим событием в жизни Андрея Савинова. Прораб духа становился прорабом истории.

Видная всей округе, новая красота была отлично заметна из-за Москвы-реки, из Кремля. Она возвышалась над стрелецким Замоскворечьем — восхищала и отвращала. Она провозглашала торжество Нарышкиных и всенародно ославила Милославских.

И вольно или неосознанно сквозь ее нарядный силуэт проступал образ статной августейшей красавицы, молодой невесты России, в огненном наряде с белой оторочкой и зеленой накидкой на плечах, увиденной влюбленным взором создателя.

Как колокольня алая,

пылая шубкой яро,

Нарышкина Наталья

стоит на тротуаре.

В той шубке неприталеной

ты вышла за ворота,

как будто ждешь кого-то?

В чужом бензинном городе

глядишь в толпу рассеянно,

слетают

наземь

голуби,

как шелуха от семечек.

Я понял тайну зодчего,

портрет его нахальный,

и, опустивши очи,

шепчу тебе: «Наталья…»

Добром все это не могло кончиться. Открыть свое детище в 1679 году Савинову не удалось. Едва царь укатил в свое любимое Преображенское на «комедиальные действа» и соколиную охоту, где три тысячи соколов и двести тысяч голубей отвлекали его в небо от городских забот, как вольный духовник был арестован патриархом Иоакимом. «Яким, Яким!» — стыдил сего патриарха Аввакум. Андрей Савинов был посажен на цепь.

Виной ему вменялся блуд, влияние на царя и то, что он «церковь себе воздвеже без патриаршего благословения». Вернувшийся царь не сумел спасти любимца, лишь поставил двадцать стрельцов сторожить, чтобы его не кокнули. Впоследствии Андрей был лишен сана и умер на Севере, сосланный в Кожеозерский монастырь.

До сих пор, как замерзшие слезы, туманятся в тоске по нему изумрудные изразцы на Полянке.

Мастер изразцов этих, мастер Степан Полубес, понятно, был товарищем и сотрапезником нашего подвижника. О его художествах свидетельствует темпераментное буйство фриза — это знаменитый «павлиний глаз», где основа изразца — синий глубокий фон. Полубесовские изразцы украшали и Таганскую церковь на Гончарах. Если вы спуститесь с площади Гагарина к Москве-реке, на вас с отчаянной печалью глянет тот же «павлиний глаз» — правда, на терракотовом поле — с надвратной звонницы Андреевского монастыря.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: