Александр Мень - О себе…

- Название:О себе…

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский дом «Жизнь с Богом»

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-903612-08-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Мень - О себе… краткое содержание

Издание содержит воспоминания пастыря Александра Меня о себе и своем времени, рассказанные им в разное время и при разных обстоятельствах, интервью, беседы и письма. Составители надеются, что этот сборник поможет всем интересующимся личностью о. Александра увидеть его таким, каким он был в действительности.

О себе… - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

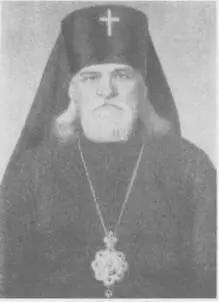

Архиепископ Ермоген (Голубцов)

И вот он собрал несколько епископов — если не ошибаюсь, восемь [70] На самом деле десять.

, среди них, по–моему, был владыка Павел Голышев (Новосибирский) [71] Архиеп. Павел (Голышев) (1914–1979). В 1919 г. был увезен родителями в Бельгию, окончил Православный Богословский институт в Париже, в 1947 г. вернулся в Россию, с 1964 г. был архиеп. Новосибирским и Барнаульским, осенью 1975 г. вернулся в Бельгию, где жил до своей кончины.

, который сейчас эмигрировал, остальных я сейчас не помню, но это, в общем, уже известно. Они написали Патриарху письмо [72] О. Александр переставил события: письмо архиеп. Ермогена было написано не до Собора 1961 г., а через четыре года после него.

с протестом против этого незаконного решения. Патриарх вызвал архиепископа Ермогена, началось давление на него. Все остальные епископы сняли свои подписи, и он остался один — как бы так, чтобы не создавать скандала и соблазна. Ну, думали, что теперь все это дело утихнет. Но, очевидно, те, кто задумал это мероприятие, поняли, что таким, «партизанским», способом добиться ничего нельзя, и надо сделать все более законно. Был стремительно собран Архиерейский собор, который уже, казалось бы, имел право аннулировать постановления Собора 1945 года [73] Собор 1945 г. был собран в связи со смертью патриарха Сергия (Страгородского). Архиерейский собор 1961 г. внес изменения в четвертый раздел "Положения об управлении Русской Православной Церковью", принятого в 1945 г. Изменение это облегчило процедуру закрытия храмов — так, на 1.1.1961 в стране действовало 11 616 церквей, а на 21.8.1963 — лишь 8 314.

, и, как известно, он принял решение о перемене в управлении церковной общиной. Я не буду рассказывать об этом Соборе, потому что о нем рассказывали многие и писали о нем многие. Важно, как это отразилось на приходах.

Начать с того, что этот Архиерейский собор, в общем, никаким собором–то и не был, потому что собравшиеся архиереи даже не понимали, о чем идет речь. Они служили всенощную, устали, их собрали, дали им быстро подписать постановление, все это произошло мгновенно. Архиереям это преподали в таком виде: ну зачем священникам заниматься разными хозяйственными делами — пускай это делают старосты. Постановление никто не понял толком, поскольку архиереи у нас в приходской жизни разбираются слабо. Многие из них никогда в жизни не служили на приходах. Я слышал, что где–то на Западе каждый год епископ проводит некоторое время на приходе в качестве рядового священника. Если это правило существует [74] Кодекс канонического права Западной церкви не содержит такого правила.

, то оно очень хорошее. У нас многие архиереи весьма туманно себе представляют, чем занимается священник на приходе, поэтому многие из них легко согласились с реформой. Те же, кто заведомо не пошел бы на это — например, владыка Лука (Симферопольский) [75] Свт. архиеп. Лука (Войно–Ясенецкий) (1877–1961), архиепископ Симферопольский и Крымский с 1946 г., умер 11 июня, до открытия собора. Подробнее о нем см. на стр. 192.

, — по тем или иным поводам были не допущены до Собора. Надо сказать, что Патриарх сам не хотел реформы, но, поскольку он был очень стар и его мысль была уже основательно задавлена склерозом, его можно было убедить в чем угодно, и в конце концов он согласился и даже стал считать, что это хорошая идея.

Я понимал, конечно, как реформа может ударить по приходам, как вульгарно выглядит это заключение договоров со священниками, как нелепо предоставление старостам каких–то огромных полномочий… Но — тут есть и совершенно другая сторона. По моим тогдашним наблюдениям (мне было тогда, правда, всего двадцать шесть лет, и служил я в священном сане всего несколько лет; но я и до этого много лет прислуживал, работал в епархиальных управлениях и знал всю, как говорится, теневую сторону) [76] В начале 1950–х гг. Александр по благословению схиигуменьи Марии прислуживал в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне, настоятелем которого был о. Дмитрий Делекторский (ум. 1970). До этого о. Дмитрий служил в храме Вознесения до самого его закрытия. Будучи уже глубоким старцем, он с благодарностью вспоминал архим. Серафима (Батюкова), уступившего ему место для служения в храме Вознесения, что дало ему возможность выехать с большой семьей из села, куда он был назначен и где наверняка был бы арестован или убит. Вместе с Александром в храме Рождества Иоанна Предтечи прислуживали Кирилл Вахромеев (ныне митр. Филарет) и будущие священники Сергий Хохлов и Владимир Рожков. В студенческие годы Александр прислуживал в храмах г. Иркутска.

, — когда настоятели были господами положения, это было ненамного лучше. Большинство из них не имели достаточно вкуса для того, чтобы украсить храм так, как надо. Храмы расписывались чудовищно. Мы сейчас говорим, что вот, староста не хочет и так далее… А когда не было этих старост, когда старосты были «седьмой спицей в колеснице» — настоятели творили, что хотели. Старики не понимали, что нужно, более молодые — тоже. Поэтому, если вы посмотрите все храмы Москвы — в большинстве своем вы увидите, что там, где не приложили руку светские органы защиты памятников или что–нибудь в этом роде, шла варварская мазня. В самом патриаршем Елоховском соборе стены до сих пор расписаны с немецких и французских гравюр прошлого столетия. И после этого говорят о православном искусстве, об иконописи и так далее! Замечательная церковь Николы в Хамовниках на Комсомольском проспекте, которая как игрушка смотрится, — внутри расписана тоже по образцам Гюстава Доре и Юлиуса Шнорра. Я не против Доре и Шнорра, но все должно быть на своем месте!

Это показывает, что настоятели отнюдь не были идеальными управителями приходов. Многие из них бесконтрольно захватывали церковные кассы, и от этого происходили какие–то совершенно непристойные обогащения… В общем, все выглядело к тем годам нелучшим образом… Я думаю, что все здесь было как–то провиденциально… Когда я прислуживал мальчишкой, то в алтаре стоял такой ящик, сейф, куда клали рубли, — священник запускал туда эти рубли, швыряя как–то так, словно ему уже было все нипочем. Все было бесконтрольно, и временами мне, тогда совсем юному существу, казалось, что они превратили веру в фабрику по производству денег.

Слева направо: Вера Яковлевна Василевская, Ирина Якунина, Елена Семеновна с внуком Мишей, Варвара Фудель (дочь С. И. Фуделя), Александр и Нонна Борисовы, о. Александр с женой Наталией и дочкой Еленой у дома в Семхозе. 1961 г.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: