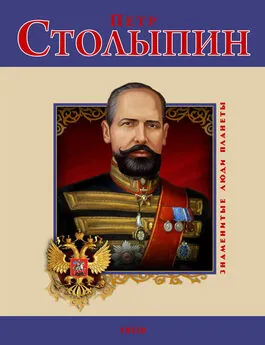

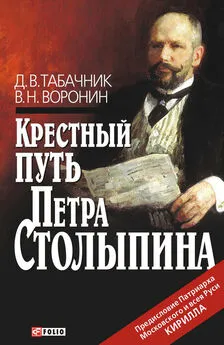

Дмитрий Табачник - Петр Столыпин. Крестный путь реформатора

- Название:Петр Столыпин. Крестный путь реформатора

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03570-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Табачник - Петр Столыпин. Крестный путь реформатора краткое содержание

Серьезное исследование известных историков Д. В. Табачника и В. Н. Воронина посвящено одной из наиболее знаковых фигур отечественной истории — великому государственнику и реформатору Петру Аркадьевичу Столыпину (1862–1911), сумевшему после жесткого подавления революции начать масштабное преобразование Российской империи. Авторы на основе большого количества архивных документов и воспоминаний современников воссоздают облик председателя Совета министров, уроки жизни и деятельности которого чрезвычайно актуальны для современной России. Особое внимание уделяется перипетиям бескомпромиссной борьбы главы правительства и министра внутренних дел с революционным террором, реализации программы системных реформ, направленных одновременно на укрепление государства и развития общественного самоуправления, попыткам достичь соглашения с либеральной оппозицией, политическим интригам и раскладу сил в правящей верхушке. Также подробно исследуется история загадочного убийства П. А. Столыпина агентом охранного отделения, являющегося до настоящего времени одним из наиболее таинственных политических покушений минувшего века.

Наряду с государственной деятельностью П. А. Столыпина авторы показывают и его сложный внутренний мир, а также рассказывают историю романтической любви к жене Ольге Борисовне Столыпиной (урожденной Нейдгардт).

Петр Столыпин. Крестный путь реформатора - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И, в значительной степени, план Столыпина удался (хотя, конечно, этому способствовал целый ряд его действий, а не только возобновление автономии высших учебных заведений). Свидетельством этому являлся и вышедший в 1908 году сборник статей виднейших философов и публицистов о русской интеллигенции «Вехи». Он знаменовал собой переход значительной части либеральной интеллигенции: в философском плане — на позиции поддержки исторической преемственности власти и отрицания идеи революционного разрушения, а в практическом — к той или иной форме сотрудничества с правительством Столыпина в стабилизации ситуации в стране и проведении курса реформ.

Для понимания масштаба идейной эволюции, произошелшей с либеральной интеллигенцией (ранее неизменно оппозиционной власти), процитируем отрывок из напечатанной в сборнике программной статьи выдающегося философа и бывшего приват-доцента Петербургского университета Петра Бернгардовича Струве (кстати, автора принятого I съездом РСДРП в 1898 году «Манифеста Российской социал-демократической рабочей партии») «Интеллигенция и революция». Струве особенно подчеркивает, что одной из главных причин революции является нигилистическая безрелигиозность русской интеллигенции, которую Столыпин также считал крайне опасной для будущего России: «В момент государственного преобразования 1905 года отщепенские идеи и отщепенское настроение всецело владели широкими кругами русских образованных людей. Исторически, веками слагавшаяся власть должна была пойти насмарку тотчас после сделанной ею уступки, в принципе решавшей вопрос о русской конституции. Речь шла о том, чтобы, по подлинному выражению социал-демократической публицистики того времени, "последним пинком раздавить гадину". И такие заявления делались тогда, когда еще не было созвано народное представительство, когда действительное настроение всего народа и, главное, степень его подготовки к политической жизни, его политическая выдержка никому еще не были известны. Никогда никто еще с таким бездонным легкомыслием не призывал к величайшим политическим и социальным переменам, как наши революционные партии и их организации в дни свободы. Достаточно указать на то, что ни в одной великой революции идея низвержения монархии не являлась наперед выброшенным лозунгом. И в Англии XVII века, и во Франции XVIII века ниспровержение монархии получилось в силу рокового сцепления фактов, которых никто не предвидел, никто не призывал, никто не "делал".

Чужой революционный опыт дает наилучший комментарий к нашему русскому. Интеллигенция нашла в народных массах лишь смутные инстинкты, которые говорили далекими голосами, сливавшимися в какой-то гул. Вместо того чтобы этот гул претворить систематической воспитательной работой в сознательные членораздельные звуки национальной личности, интеллигенция прицепила к этому гулу свои короткие книжные формулы. Когда гул стих, формулы повисли в воздухе.

В ту борьбу с исторической русской государственностью и с "буржуазным" социальным строем, которая после 17 октября была поведена с еще большею страстностью и в гораздо более революционных формах, чем до 17 октября, интеллигенция внесла огромный фанатизм ненависти, убийственную прямолинейность выводов и построений и ни грана — религиозной идеи.

Религиозность или безрелигиозность интеллигенции, по-видимому, не имеет отношения к политике. Однако только по-видимому. Не случайно, что русская интеллигенция, будучи безрелигиозной в том неформальном смысле, который мы отстаиваем, в то же время была мечтательна, неделовита, легкомысленна в политике… Легковерие без веры, борьба без творчества, фанатизм без энтузиазма, нетерпимость без благоговения, — словом, тут была и есть налицо вся форма религиозности без ее содержания. Это противоречие, конечно, свойственно по существу всякому окрашенному материализмом и позитивизмом радикализму. Но ни над одной живой исторической силой оно не тяготело и не тяготеет в такой мере, как над русской интеллигенцией. Радикализм или максимализм может находить себе оправдание только в религиозной идее, в поклонении и служении какому-нибудь высшему началу. Во-первых, религиозная идея способна смягчить углы такого радикализма, его жесткость и жестокость.

Но, кроме того, и это самое важное, религиозный радикализм апеллирует к внутреннему существу человека, ибо с религиозной точки зрения проблема внешнего устроения жизни есть нечто второстепенное. Поэтому, как бы решительно ни ставил религиозный радикализм политическую и социальную проблему, он не может не видеть в ней проблемы воспитания человека. Пусть воспитание это совершается путем непосредственного общения человека с Богом, путем, так сказать, надчеловеческим, но все-таки это есть воспитание и совершенствование человека, обращающееся к нему самому, к его внутренним силам, к его чувству ответственности.

Наоборот, безрелигиозный максимализм, в какой бы то ни было форме, отметает проблему воспитания в политике и в социальном строительстве, заменяя его внешним устроением жизни.

Говоря о том, что русская интеллигенция идейно отрицала или отрицает личный подвиг и личную ответственность, мы, по-видимому, приходим в противоречие со всей фактической историей служения интеллигенции народу, с фактами героизма, подвижничества и самоотвержения, которыми отмечено это служение. Но нужно понять, что фактическое упражнение самоотверженности не означает вовсе признания идеи личной ответственности как начала, управляющего личной и общественной жизнью. Когда интеллигент размышлял о своем долге перед народом, он никогда не додумывался до того, что выражающаяся в начале долга идея личной ответственности должна быть адресована не только к нему, интеллигенту, но и к народу, т. е. ко всякому лицу, независимо от его происхождения и социального положения. Аскетизм и подвижничество интеллигенции, полагавшей свои силы на служение народу, несмотря на всю свою привлекательность, были, таким образом, лишены принципиального морального значения и воспитательной силы.

Это обнаружилось с полною ясностью в революции. Интеллигентская доктрина служения народу не предполагала никаких обязанностей у народа и не ставила ему самому никаких воспитательных задач. А так как народ состоит из людей, движущихся интересами и инстинктами, то, просочившись в народную среду, интеллигентская идеология должна была дать вовсе не идеалистический плод. Народническая, не говоря уже о марксистской, проповедь в исторической действительности превращалась в разнузданность и деморализацию.

Вне идеи воспитания в политике есть только две возможности: деспотизм или охлократия. Предъявляя самые радикальные требования, во имя их призывая народ к действиям, наша радикальная интеллигенция совершенно отрицала воспитание в политике и ставила на его место возбуждение. Но возбуждение быстро сыграло свою роль и не могло больше ничего дать. Когда оно спало, момент был пропущен и воцарилась реакция. Дело, однако, вовсе не в том только, что пропущен был момент.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: