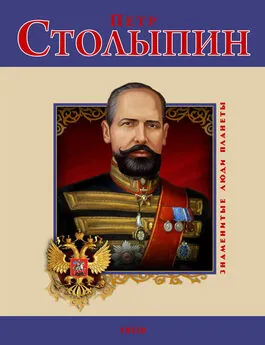

Дмитрий Табачник - Петр Столыпин. Крестный путь реформатора

- Название:Петр Столыпин. Крестный путь реформатора

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03570-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Табачник - Петр Столыпин. Крестный путь реформатора краткое содержание

Серьезное исследование известных историков Д. В. Табачника и В. Н. Воронина посвящено одной из наиболее знаковых фигур отечественной истории — великому государственнику и реформатору Петру Аркадьевичу Столыпину (1862–1911), сумевшему после жесткого подавления революции начать масштабное преобразование Российской империи. Авторы на основе большого количества архивных документов и воспоминаний современников воссоздают облик председателя Совета министров, уроки жизни и деятельности которого чрезвычайно актуальны для современной России. Особое внимание уделяется перипетиям бескомпромиссной борьбы главы правительства и министра внутренних дел с революционным террором, реализации программы системных реформ, направленных одновременно на укрепление государства и развития общественного самоуправления, попыткам достичь соглашения с либеральной оппозицией, политическим интригам и раскладу сил в правящей верхушке. Также подробно исследуется история загадочного убийства П. А. Столыпина агентом охранного отделения, являющегося до настоящего времени одним из наиболее таинственных политических покушений минувшего века.

Наряду с государственной деятельностью П. А. Столыпина авторы показывают и его сложный внутренний мир, а также рассказывают историю романтической любви к жене Ольге Борисовне Столыпиной (урожденной Нейдгардт).

Петр Столыпин. Крестный путь реформатора - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Из всего содержания многословной статьи следует одно — активным теоретизированием по поводу «классовой целесообразности» тех или иных актов террора Богров сумел существенно снизить террористическую активность киевских анархистов, что намного облегчало жизнь охранному отделению.

Дело в том, что крупный теоретик террора и один из виднейших киевских анархо-коммунистов с конца 1906 года был одновременно секретным сотрудником Киевского охранного отделения, подписывавшим агентурные донесения псевдонимом «Аленский». К сотрудничеству его никто не принуждал, деградировавшее при Кулябко Киевское охранное отделение даже не знало о принадлежности Богрова к революционному движению. Богров сам пришел на Бульварно-Кудрявскую, 29 к начальнику охранки и предложил свои осведомительские услуги. Это ему тем проще было сделать, что Кулябко он хорошо знал лично — тот был приятелем и партнером по карточной игре его отца, часто бывал в доме Богровых.

Начальник охранного отделения с радостью принял неожиданное предложение — количество агентуры в революционных организациях являлось главным показателем его работы. Богрову было положено месячное жалованье в 100–150 рублей (в зависимости от ценности предоставляемых сведений) и за особо важную информацию «премиальные» в размере 50–60 рублей.

Мотивы, по которым Богров пошел на этот шаг, абсолютно неясны до сих пор. Согласно его собственным показаниям в Киевском военно-окружном суде 9 сентября 1911 года: «Будучи анархистом-теоретиком, я в 1906 году в г. Киеве решил вступить в сообщество анархистов, но уже месяца через два совершенно разочаровался в их деятельности, так как они больше разбойничали, чем проводили в жизнь идеи анархизма. Заметив затем, что за нами ведется наблюдение, я отправился к начальнику Киевского охранного отделения и, рассказав ему всё, стал советоваться с ним, что мне делать. Он выслушал меня, записал мои показания и просил меня для вида не порывать своей связи с сообществом и доставлять ему сведения о его деятельности (одним из пунктов обвинительного приговора военно-окружного суда станет «принадлежность к преступному сообществу»! — Авт. ). Я послушался и стал агентом охранного отделения, причем мною не руководил материальный интерес. Постепенно я втянулся в роль агента охранного отделения и добросовестно работал в качестве такового, так как деятельность анархистов меня ужасала и я считал искренно своим долгом предупреждать их преступления. Хотя я и стал брать деньги за доставляемые сведения, но деятельность моя носила идейный характер, я даже подвергался риску каждую минуту быть убитым».

Богров здесь утверждает о благородных идейных мотивах обращения в охранку, но его же предыдущее показание (на допросе 2 сентября) звучит несколько иначе — там он упоминает и о сугубо меркантильных мотивах: «Я лично за всё время принадлежности к группе анархистов-коммунистов ни в каких преступлениях не участвовал. Состав партии часто менялся, и в течение 1908 года все вышепоименованные лица из нее выбыли, будучи арестованы, а в состав ее вошли приехавшие из-за границы: Герман Сандомирский, Наум Тыш, Дубинский и какой-то Филипп, фамилии которого не помню. Примкнул я к группе анархистов вследствие того, что считал правильным их теорию и желал подробно ознакомиться с их деятельностью. Однако вскоре, к середине 1907 года, я разочаровался в деятельности этих лиц, ибо пришел к заключению, что все они преследуют, главным образом, чисто разбойничьи корыстные цели. Поэтому я, оставаясь для видимости в партии, решил сообщить Киевскому охранному отделению о деятельности этой партии. Решимость эта была вызвана еще и тем обстоятельством, что я хотел полунить некоторый излишек денег. Для него мне нужен был этот излишек денег, я объяснить не желаю».

Но ни идеологический, ни меркантильный мотивы не выдерживают критики. Начнем с последнего. Богров получал от отца ежемесячно 150 рублей на расходы (притом что жил дома и полностью обеспечивался всем необходимым). Кроме того, все знающие семью единодушно свидетельствовали, что Богров-старший никогда скупостью не отличался и неоднократно предлагал сыну крупную сумму на открытие собственного дела, но тот неизменно отказывался.

Версия о крупном карточном долге (об этом Богров скажет недоумевавшему Кулябко) тоже не кажется достоверной. Если даже предположить, что Богров не хотел обращаться к отцу за деньгами (хотя сумма в 1500 франков, проигранных во Франции, для того времени совсем не была сколько-нибудь серьезной), то сыну одного из наиболее богатых и уважаемых киевлян ничего не стоило их занять в другом месте. И ведь никакой единоразовой крупной выплаты Богров тогда от Кулябко не получил (да и не просил)!

Вообще же, деньги, получаемые Богровым в охранке, никак крупными для «мажора» начала XX века не назовешь. Во всяком случае, ежедневного смертельного риска они никак не стоили и не оправдывали.

Не менее надуманной является и версия о возмущении «разбойничаньем» анархистов, совмещенная с испугом от обнаруженной слежки. На самом деле, осведомительская работа Богрова началась не с анархистов, а с эсеров-максималистов. К анархистам он перешел позднее по прямому указанию Кулябко (какое-то время Богров работал одновременно по двум организациям). А группа анархо-коммунистов в момент его прихода на Бульварно-Кудрявскую еще вообще не образовалась. Так что ни слежки за анархистами, ни возмущения деятельностью анархобандитов в то время не могло быть по определению. Об этом можно говорить уверенно — во время пребывания в Петербурге, представляясь начальнику местного охранного отделения полковнику Михаилу Фридриховичу фон Коттену, «Аленский» сообщил, что «работал сначала по социалистам-революционерам, а затем по анархистам».

Почему и у начальника охранки (который в одном из показаний искаженно проинформировал следствие, что Богров «начал давать агентурные сведения, касающиеся анархистов, а впоследствии максималистов»), и у его агента появился одинаковый провал в памяти, непонятно. По-видимому, в силу каких-то обстоятельств изложение правдивой информации о начале агентурной работы Богрова было невыгодно ни тому, ни другому.

Однако, каковы бы ни были мотивы Богрова, всё же его собственная инициатива начала сотрудничества ни малейшего сомнения не вызывает. Пример Богрова прекрасно подтверждает утверждение Спиридовича о том, что для вербовки агентуры охранке не надо было прибегать ни к каким дьявольским козням: «Не жандармерия делала Азефов и Малиновских (агент охранки в РСДРП(б). — Авт. ), имя же им легион, вводя их как своих агентов в революционную среду; нет, жандармерия выбирала лишь их из революционной среды. Их создавала сама революционная среда. Прежде всего они были членами своих революционных организаций, а уже затем шли шпионить про своих друзей и близких органам политической полиции».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: