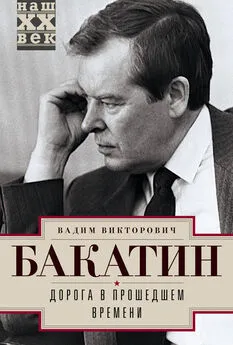

Вадим Бакатин - Избавление от КГБ

- Название:Избавление от КГБ

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новости

- Год:1992

- ISBN:5-7020-0721-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вадим Бакатин - Избавление от КГБ краткое содержание

«Организация, которую мне предстояло возглавить, чтобы разрушить, имела не только стойкую и заслуженную репутацию беспощадного карающего меча компартии, но и сама могла разрушить кого и что угодно. КГБ и его предшественники в лице ВЧК, ГПУ, О ГПУ, НКВД, НКГБ, МГБ составляли основу тоталитарного режима, без которой этот режим просто не мог существовать. Конечно, КГБ времен перестройки хотелось выглядеть более респектабельным, но длинный и тайный шлейф злодеяний и беззаконий мешал этому. До сих пор это было государство в государстве — хотя все более и более терявшее свое главное оружие, с помощью которого оно пыталось заставить людей верить в то, во что они не верили.»

(Вадим Бакатин)Избавление от КГБ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Таким образом, реформа КГБ не диктовалась каким-то четким «государственным заказом» с союзного или российского политического Олимпа.

С первых дней пребывания в КГБ я дал поручение аналитическим подразделениям разработать проект собственной концепции, отражающей видение параметров безопасности в совершенно новой внутри- и внешнеполитической обстановке. Но работа эта затянулась. Действовать приходилось, исходя из собственного понимания и прежде всего опираясь на советы профессионалов.

На протяжении десятилетий руководство СССР исходило из того, что для решения проблем безопасности необходимо прежде всего гарантировать страну от угрозы извне, обеспечить единомыслие в обществе, и проявляло готовность заплатить любую цену для решения этих задач. Понятие «государственная безопасность», официально появившееся в 1934 году, отражало господствующую точку зрения о приоритете государства над интересами общества и правами отдельной личности. В результате главную угрозу обществу создавал выход государства за рамки своих функций, когда оно вмешивалось в личную жизнь человека. Но что это составляет угрозу, не могло даже в голову прийти органам ГБ, озабоченным все большим и большим расширением контроля над людьми и поиском доказательств все более коварных «происков империализма».

Однако коренные преобразования в стране и мире ставили задачу переосмысления самого подхода к проблемам безопасности. Демократизация требовала создания качественно новых отношений в триаде государство — общество— личность, где именно человек должен занять центральное место. Главные цели концепции безопасности я видел в том, чтобы гарантировать неотъемлемые права и свободы граждан, в том числе от посягательств со стороны самого государства, обеспечить максимально возможную неуязвимость общества к внутренним конфликтам и кризисам, защитить суверенитет Союза и образующих его республик, создать возможности для отслеживания ситуации в зонах их интересов на мировой арене.

Эти самые общие установки обусловливали логику реформы Комитета госбезопасности. КГБ, а точнее то, что от него предполагалось оставить, должно было стать инструментом поддержания стабильности в демократическом обществе и мире.

Отсюда вытекали основные принципы реформы:

1. Дезинтеграция. Раздробление КГБ на ряд самостоятельных ведомств и лишение его монополии на все виды деятельности, связанные с обеспечением безопасности. Разорвать Комитет на части, которые, находясь в прямом подчинении главе государства, уравновешивали бы друг друга, конкурировали друг с другом — это уже значило усилить общественную безопасность, ликвидировать КГБ как КГБ.

2. Децентрализация или вертикальная дезинтеграция. Предоставление полной самостоятельности республиканским органам безопасности в сочетании с главным образом координирующей и в относительно небольшой степени оперативной работой межреспубликанских структур. Это определялось не столько моей волей, сколько начавшимися процессами «размежевания» республик Союза.

3. Обеспечение законности и безусловное соблюдение прав и свобод человека в деятельности спецслужб. Комментарии здесь, наверное, не нужны.

4. Деидеологизация, преодоление традиций «чекизма». Избавление от сомнительной славы ведомства как карающего меча партии, организации всеобщего политического сыска и тотальной слежки.

5. Эффективность. Поворот от шпиономании и борьбы с инакомыслием к реальным потребностям общества в условиях кардинально изменившейся политической среды — к безопасности на основе сотрудничества и доверия. Главное внимание — внешнему криминальному влиянию на наши внутренние дела, борьбе с организованной преступностью, представляющей угрозу безопасности страны.

6. Открытость, насколько это возможно, в деятельности спецслужб. Действия спецслужб должны быть понятны обществу, поддерживаться обществом, а для этого — служить обществу.

7. Ненанесение своими действиями ущерба безопасности страны.

После формулирования принципов дело оставалось за «малым» — реализовать их на практике.

4. Дезинтеграция

Не в совокупности ищи единства, но более в единообразии разделения…

Козьма ПрутковКак я уже отмечал, угроза для общества была не только в идеологии беззакония, не только в сознательно поддерживаемой сверхсекретности и бесконтрольности, но и в самой структуре КГБ. Это была всепроникающая, автономная, независимая, подчиненная одному лицу система организаций, способных вместе решать любые политические и ограниченные военные задачи. Комитет одновременно занимался разведкой, контрразведкой, охраной и обеспечением информацией и хозобслуживанием высших органов государственной власти, пресечением и расследованием государственных преступлений, борьбой с организованной преступностью, организацией специальных видов связи, шифровальной работы, обеспечением сохранности госсекретов, охраной границы, поддержанием готовности пунктов управления страной и Вооруженными Силами и имел к тому же собственные войска. Если к этому добавить мощную развитую инфраструктуру от медицины до строительства и почти монопольное право на производство и использование спецтехники, сеть особых отделов в армии, то мало кто будет сомневаться в реальной мощи КГБ. Нужна была срочная дезинтеграция. Выгодная со всех сторон. При самостоятельности и независимости каждой службы возрастает ее ответственность, проявляется действительная координация. А главное, резко уменьшается опасность сговора, антиконституционных действий.

Уже в первую неделю моего председательства Комитет стал лишаться своих подразделений. Не могу сказать, что на первых порах процесс этот был уж слишком болезненным. Как мне показалось, многие структуры с нескрываемым удовольствием уходили из-под эгиды КГБ. Да это было и понятно. Мало кому грела душу мысль о принадлежности к столь несимпатичной организации. Кроме того, уход из КГБ чаще всего приводил к повышению статуса откалывавшейся структуры в государственной иерархии, что не могло не вдохновлять сотрудников этой структуры.

Прежде всего КГБ лишился нескольких десятков тысяч войск специального назначения. Это были дивизии, которые Крючков взял под командование в марте 1991 года, вероятно, надеясь опереться на них в период введения чрезвычайного положения. На своей первой пресс-конференции 30 августа я мог с полным основанием констатировать: «Эти войска Указом Президента СССР уже передаются в Советскую Армию, и сейчас я даже в какой-то мере счастлив, что не обладаю никакой возможностью «двинуть» какие-либо войска куда бы то ни было. Их просто у меня нет, и даже если бы я захотел, я уже не смогу этого сделать. Но, я надеюсь, вы меня не подозреваете в таком желании».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: