Игнатий Потапенко - Несколько лет с А. П. Чеховым

- Название:Несколько лет с А. П. Чеховым

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игнатий Потапенко - Несколько лет с А. П. Чеховым краткое содержание

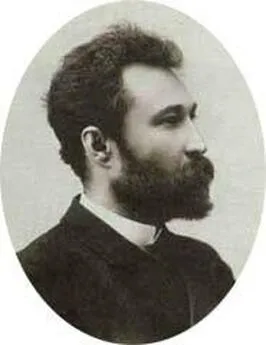

Игнатий Николаевич Потапенко — незаслуженно забытый русский писатель, человек необычной судьбы. Он послужил прототипом Тригорина в чеховской «Чайке». Однако в отличие от своего драматургического двойника Потапенко действительно обладал литературным талантом. Наиболее яркие его произведения посвящены жизни приходского духовенства, — жизни, знакомой писателю не понаслышке. Его герои — незаметные отцы-подвижники, с сердцами, пламенно горящими любовью к Богу, и задавленные нуждой сельские батюшки на отдаленных приходах, лукавые карьеристы и уморительные простаки… Повести и рассказы И.Н.Потапенко трогают читателя своей искренней, доверительной интонацией. Они полны то искрометного юмора, то глубокого сострадания, а то и горькой иронии.

Произведения Игнатия Потапенко (1856–1929), русского прозаика и драматурга, одного из самых популярных писателей 1890-х годов, печатались почти во всех ежемесячных и еженедельных журналах своего времени и всегда отличались яркой талантливостью исполнения. А мягкость тона писателя, изысканность и увлекательность сюжетов его книг очень быстро сделали Игнатия Потапенко любимцем читателей.

Несколько лет с А. П. Чеховым - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Когда режиссер упрекал актера, читающего по тетрадке: «Как вам не стыдно до сих пор роль не выучить!» — тот с выражением оскорбленной гордости отвечал: «Не беспокойтесь, я буду знать свою роль…»

Антон Павлович вышел из театра подавленный. «Ничего не выйдет, — говорил он. — Скучно, неинтересно, никому это не нужно. Актеры не заинтересовались, значит — и публику они не заинтересуют».

У него уже являлась мысль — приостановить репетиции, снять пьесу и не ставить ее вовсе.

Когда обо всем этом узнала Коммиссаржевская, она пришла в отчаяние. Сама она усердно посещала репетиции, но играла вполголоса, — о ней судить Антон Павлович не мог. Но она больше чем кто другой чувствовала всю нелепицу, какая выходила из представления, и в то же время видела себя бессильной.

На одну из следующих репетиций Чехов пришел к самому началу, и, когда его увидели актеры, на сцене произошло то непонятное и не поддающееся объяснению явление, которое знакомо только актерам и, может быть, только русским: чудо, иногда спасающее совсем проваливающуюся пьесу; без предварительного уговора — общий подъем, коллективное вдохновение, незримо сошедшие с неба огненные языки.

Все подтянулись и начали играть. У не знающих ролей уточнился и обострился слух, и они улавливали каждый шорох, вылетавший из суфлерской будки. Появился рисунок, даже что-то общее, что-то похожее на настроение.

Когда же вышла Коммиссаржевская, сцена как будто озарилась сиянием. Это была поистине вдохновенная игра.

В последней своей сцене, когда Нина ночью приходит к Треплеву, артистка поднялась на такую высоту, какой она, кажется, никогда не достигала.

В зале не было публики, но был Чехов; она играла для него одного и привела его в восторг. Было что-то торжественное и праздничное в этой репетиции, которая, несомненно, была чудом. Александринские актеры доказали, что при известных условиях они могут достигать высочайшего подъема.

И куда девалось унылое настроение, с которым Чехов уходил из театра после предыдущих репетиций! Исчезли все сомнения. Пьеса, несомненно, пройдет хорошо, и если публика не примет ее, то примет актеров, которые все дают массу живого и интересного.

Но чудо, как видно, не повторяется. На генеральной репетиции на сцене царила какая-то неопределенность. Что-то как будто переломилось, словно артисты, дав слишком много на той репетиции, надорвали свои силы. Вдохновения уже не было, огненные языки не слетели с неба.

Все шло гладко, но бледно и серо. Чеховские люди все больше и больше сбивались на александринских. Актеры, которые так вдохновенно на той репетиции отошли от себя, как будто забыли, как это они сделали. Дорогу занесло снегом, и пришлось идти ощупью, как попало.

Накануне представления мы с Антоном Павловичем обедали у Палкина. Он уже предчувствовал неуспех и сильно нервничал.

К спектаклю приехали из Москвы Марья Павловна и еще кой-кто из близких, и он выражал недовольство. Зачем было приезжать? Это как будто увеличивало его ответственность.

И вот — спектакль, кажется, действительно беспримерный в истории театра, по крайней мере на моей памяти.

Все же я должен сказать, что суждения о каком-то исключительном, точно то особому заказу плохом исполнении «Чайки» в ту постановку ее на александринской сцене были преувеличены. Я сужу по генеральной репетиции и по дальнейшим спектаклям, кроме первого представления, на котором я, по особым личным обстоятельствам, не был.

И тот провал, о котором так много говорили и писали и который произвел такое глубокое впечатление на Чехова, был вызван взаимодействием исключительных причин.

На сцене были Коммиссаржевская, Абаринова, Дюжикова, Читау, Давыдов, Варламов, Аполлонокии, Сазонов, Писарев, Панчин. Этим актерам, даже и не в столь густой концентрации, приходилось выступать в пьесах безжизненных и бездарных, и они умудрялись делать им успех. О небрежности же с их стороны, о невнимании не могло быть и речи.

Можно сказать с уверенностью, что они напрягали все силы своих дарований, чтобы дать наибольшее и наилучшее. То, чего недоставало, — общий тон, единство настроения, — был недостаток коренной и проявлялся не здесь только, а и в других постановках.

Может быть, здесь оно проявилось несколько резче, потому что среди участников представления были люди, отрицательно относившиеся к самой пьесе и авторской манере изображения. Они, таким образом, играли без убежденности.

Но зато их согревала симпатия к автору, которого все любили и желали сделать для него как можно лучше.

И все таки был даже не неуспех, а провал, притом выразившийся в совершенно нетерпимых, некультурных, диких формах.

И, конечно, дело было не в актерах и не в их игре, а в публике. Публика первых представлений Александринского театра — довольно приятная публика. Хорошее она принимает с восторгом, к посредственному снисходительна. В массе она интеллигентна и равнодушна.

В театр эта публика приходит отдыхать и с некоторой пользой для ума и сердца развлечься. Половина театра — по записям автора, режиссеров, актеров, дирекции: они чувствуют себя чуточку привилегированными, и это делает их снисходительными союзниками.

И потому первые представления в этом театре почти сплошь проходят гладко. Актерам аплодируют, потому что любят их, автора вызывают — ну, хотя бы для того, чтобы посмотреть, какой он из себя и какое у него будет глупое лицо, когда он начнет раскланиваться.

Но бенефисная публика — это нечто другое. Преобладающий состав ее не поддается общему определению. Это зависит от того, чей бенефис.

У каждой актрисы и у каждого актера — свои особые поклонники, и уж они, конечно, первые заполняют запись на места. И самая запись производилась (не знаю, как теперь) не в кассе и не в конторе театра, а у бенефицианта на дому.

Это тоже ведь представляет особого рода прелесть: прийти к артистке и засвидетельствовать свое поклонение или выразить его в письменной форме. Таким образом, успех пьесы ставится в прямую зависимость от того, чей бенефис и каков контингент поклонников.

Без сомнения, актер знал своих почитателей и пьесу для своего бенефиса выбирал применительно к их вкусам, но в данном случае, очевидно, Левкееву посетило какое-то затмение. Решительно необъяснимо, почему именно она выбрала «Чайку» и этим ввела неповинного автора в крайне невыгодную сделку.

Левкеева — веселая, смешная актриса, обыкновенно появлявшаяся в ролях бытовых, а то игравшая приживалок, старых дев, которые обыкновенно трактуются в комическом виде и говорят смешные слова, с смешными ужимками.

При появлении Левкеевой на сцене всем было смешно, и вызванный ею смех был добродушного, но невысокого, общедоступного качества. Ее поклонники были купцы, приказчики, гостинодворцы, офицеры.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: