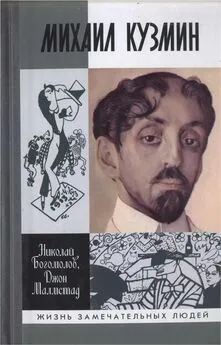

Николай Богомолов - Михаил Кузмин

- Название:Михаил Кузмин

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03634-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Богомолов - Михаил Кузмин краткое содержание

Михаил Алексеевич Кузмин (1872–1936) — поэт Серебряного века, прозаик, переводчик, композитор. До сих пор о его жизни и творчестве существует множество легенд, и самая главная из них — мнение о нем как приверженце «прекрасной ясности», проповеднике «привольной легкости бездумного житья», авторе фривольных стилизованных стихов и повестей. Но при внимательном прочтении эта легкость оборачивается глубоким трагизмом, мучительные переживания завершаются фарсом, низкий и даже «грязный» быт определяет судьбу — и понять, как это происходит, необыкновенно трудно. Как практически все русские интеллигенты, Кузмин приветствовал революцию, но в дальнейшем нежелание и неумение приспосабливаться привело его почти к полной изоляции в литературной жизни конца двадцатых и всех тридцатых годов XX века, но он не допускал даже мысли об эмиграции. О жизни, творчестве, трагической судьбе поэта рассказывают авторы, с научной скрупулезностью исследуя его творческое наследие, значительность которого бесспорна, и с большим человеческим тактом повествуя о частной жизни сложного, противоречивого человека.

знак информационной продукции 16+

Михаил Кузмин - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Надо сказать, что письма эти весьма напоминают письма совершенно обыкновенного молодого человека, поглощенного ухаживанием за барышнями, как и несколько более позднее письмо, написанное 3 июля: «…я не склонен к самообольщению. Я знаю, что при моей наружности и моей манере держать себя, барышни, или, как ты выражаешься, „девицы“ не могут в меня влюбиться, что составляет их главную цель: они очень часто влюбленность принимают за любовь. Что в меня невозможно влюбиться, это и ты признаешь, когда пишешь: „Удивляюсь, как можно в тебя влюбиться“, — я не обижаюсь, так как ведь мы с тобой хорошие друзья (не правда ли?) и не станем друг друга обманывать? Я говорю, что „барышни“ влюбляются, да, влюбляются, вместо того, чтобы любить, большинство людей, „добрых малых“. Влюбится в какую-нибудь Марью Ивановну, получит „чин“, начинают вздыхать и „отделяться стеною от мира“, стена все суживается да суживается, как круг, и наконец обращается в обручальное кольцо, которое Петр Петрович с ловкостью наденет на пальчик Марьи Ивановны. А потом он любит ее так же, как любит блины, мягкую мебель и вольтеровское кресло. Я не способен на такую любовь».

Возвышенно-романтическое отрицание семейственной любви Петра Петровича и Марьи Ивановны, конечно, могло быть и общим местом, но все-таки, видимо, следует напомнить, что Кузмин, при всей его в то время отрешенности от мира интеллектуальной элиты конца 1880-х и начала 1890-х годов, все же не мог не ощущать разлившегося в воздухе эпохи настроения fin de siècle, призывавшего решительно строить свою жизнь по образу и подобию тех представлений о ней, какие складываются в идеальных картинах, рисовавшихся русской и французской культурами, которые Кузмин решительно осваивал. Не будем пока что настаивать на своей безоговорочной правоте, предложим такое рассуждение в качестве гипотезы, но гипотезы, все же имеющей под собою определенные основания.

Летом 1891 года, после окончания гимназии [70] Согласно разысканиям А. Г. Тимофеева, Кузмин не окончил гимназию, хотя был переведен из седьмого класса в последний, восьмой. По тогдашним правилам, это препятствовало поступлению в университет, однако в консерватории можно было учиться и не окончив гимназического курса.

, Кузмину предстояло выбирать свой будущий путь. Это было как раз то лето в гостях у Чичериных, о котором мы уже говорили: «Летом, гостя у дяди Чичерина, Б. Н. Чичерина, я готовился в консерваторию, всем грубил, говорил эпатажные вещи и старался держаться фантастично. Все меня уговаривали идти в университет, но я фыркал и говорил парадоксы» («Histoire édifiante…»). Несколько больше подробностей об этом эпатажном времяпрепровождении находим в письмах С. Матвеевскому: «Жизнь в Карауле делается все более и более несносною: каждую минуту слышишь самое легкомысленное надругание над всем, что я боготворю, исключительно потому, что они имели несчастие не понравиться Бор<���ису> Н<���иколаевичу>, который считает себя не только первым историком (выше Тэна и Момзена, по его словам), но и безапелляционным судьей по всем отраслям науки и искусства. Все слушают его афоризмы и благоговеют. Нетерпимость ужасная, уважения к чужому мнению никакого. Вообще все окружающие несносны до невозможности, исключая графини Капнист, которая, действительно, очень проста, изящна, умна и остроумна. Приехал вчера учитель к Капнист, московский учитель латинского языка. В тот же вечер схватился спорить с Б. Н. Какая вульгарность, запальчивость, пошлость, глупость, ни одной дельной мысли, придирка к словам, просто руготня. И подумать, что это маститый философ обменивается мыслями с представителем молодежи!? К счастию, можно предположить, что это не представители, а претенциозные посредственности, решающие судьбы мира и произносящие приговоры гениям. К счастию!» [71] Богомолов Н. А. Русская литература первой трети XX века. С. 564.

Однако уже 28 августа он извещал Чичерина: «Я поступил в консерваторию в первый класс; хотя я знал ½ гармонии и мог бы поступить в класс гармонии, но я не учил сольфеджио, которое следует прямо за теориею. Экзаменовал меня Алексей Алекс<���еевич>: он очень мил и любезен. Я попаду к Лядову, а потом выберу, вероятно, Соловьева. Курс — лет 7; много, но это ничего: кончу 26 лет, еще не особенная старость» [72] Анатолий Константинович Лядов (1855–1915) вел в консерватории теоретические курсы, а с 1890 года — и курс композиции. Николай Феофемптович Соловьев (1846–1916) вел курсы по теории композиции.

.

Однако истинным учителем Кузмина в немногие консерваторские годы — вместо предполагавшихся семи лет он провел там лишь три года, а потом еще два года брал уроки в частной музыкальной школе В. В. Кюнера — был Римский-Корсаков. В «Histoire édifiante…» Кузмин вспоминал: «В консерв<���атории> я был у Лядова на сольфеджио, у Соловьева — на гармонии, у Р<���имского>-Корсакова на контрап<���ункте> и фуге». Сама музыка Римского-Корсакова Кузмину пришлась очень по душе. Уже в гораздо более зрелом возрасте, в 1897 году, он писал Чичерину: «…я вообще Римск<���ого>-Корс<���акова> люблю больше других русских, и после Даргомыжс<���кого>, Серова, Мусоргского и Чайковского он кажется очаровательно-изящным, хотя почти миниатюрность письма в „Снегур<���очке>“ утомляет».

В первые годы музыкальные увлечения Кузмина выливались в сочинение многочисленных произведений, в основном вокальных. Он пишет довольно много романсов на тексты Фофанова, Мюссе, Эйхендорфа, но преимущественное внимание все же отдается, как и прежде, операм, большинство из которых было основано на сюжетах из классической древности. В 1891 году он работал над оперой «Елена», использующей текст Леконта де Лиля из «Античных стихотворений», годом позже упоминает в письмах две оперы, находящиеся в работе: «Клеопатра» и «Эсмеральда» (очевидно, основанная на сюжете «Собора Парижской Богоматери» В. Гюго — автора, которого он ценил в те годы очень высоко). Письма 1890–1894 годов наполнены профессиональными суждениями о различных композиторах, причем внимание его в связи с нарастающим интересом к итальянской культуре начинают привлекать не только немецкие и французские композиторы, но и итальянцы, хотя они вызывают ряд довольно жестких критических откликов в письмах Чичерину: «Разобрал хорошо „Otello“ Verdi — ½ общих мест без музыки, ¼ банально, ¼ прелестно. В „Аиде“ 6/ 7 банальностей, 1/ 7 passable. „Отелло“ не только не достигает Шекспира, но вдвое ниже даже перевода Бойто. И все-таки Verdi головой выше всех остальных итальянчиков, я не говорю о Paganini и <���неразб.> Palestrina» (29 июня 1893 года). Но все-таки основной круг его интересов составляют французы, и, вспоминая эти годы в «Histoire édifiante…», он пишет: «…тут я очень много писал музыки, увлекаясь Massenet, Delib’oM и Bizet».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: