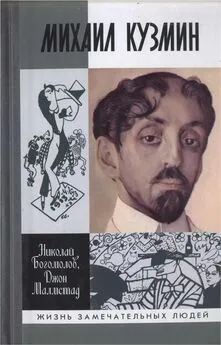

Николай Богомолов - Михаил Кузмин

- Название:Михаил Кузмин

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03634-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Богомолов - Михаил Кузмин краткое содержание

Михаил Алексеевич Кузмин (1872–1936) — поэт Серебряного века, прозаик, переводчик, композитор. До сих пор о его жизни и творчестве существует множество легенд, и самая главная из них — мнение о нем как приверженце «прекрасной ясности», проповеднике «привольной легкости бездумного житья», авторе фривольных стилизованных стихов и повестей. Но при внимательном прочтении эта легкость оборачивается глубоким трагизмом, мучительные переживания завершаются фарсом, низкий и даже «грязный» быт определяет судьбу — и понять, как это происходит, необыкновенно трудно. Как практически все русские интеллигенты, Кузмин приветствовал революцию, но в дальнейшем нежелание и неумение приспосабливаться привело его почти к полной изоляции в литературной жизни конца двадцатых и всех тридцатых годов XX века, но он не допускал даже мысли об эмиграции. О жизни, творчестве, трагической судьбе поэта рассказывают авторы, с научной скрупулезностью исследуя его творческое наследие, значительность которого бесспорна, и с большим человеческим тактом повествуя о частной жизни сложного, противоречивого человека.

знак информационной продукции 16+

Михаил Кузмин - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

И Кузмин пошел на это. Мы не можем сказать, охотно он сделал это или ему пришлось преодолевать внутреннее сопротивление, но его произведения, печатавшиеся в это время, по большей части вполне соответствуют тем канонам литературы, которые были приняты не только в бульварных «Лукоморье» или «Синем журнале», но и в респектабельном «Аполлоне».

Вообще надо отметить, что русская литература этого времени не дала ни одного хоть сколько-нибудь серьезного произведения, связанного с событиями современности (разве что отдельные стихи могут несколько выделяться на общем фоне). Дело здесь, конечно, не в империалистическом характере этой войны, а в примитивно-пропагандистском характере той идеологии, которая была предназначена к широкому распространению.

Сразу же начала активно действовать военная цензура, в задачу которой входила не только охрана государственных тайн, но и наблюдение за общественной нравственностью. Один из наиболее ярких примеров такого рода — вышедшее в 1915 году второе издание «Сетей», откуда было выброшено всё, что хоть как-то намекало на гомосексуализм, и книга появилась с громадным количеством исключенных строк, строф и даже целых стихотворений, замененных точками [470] .

Но Кузмин — и здесь он не был исключением, а действовал в одном ряду с такими писателями, как Сологуб, Брюсов, Городецкий, Георгий Иванов, — всеми силами старался соответствовать новому «социальному заказу», и попытка поставить свою творческую индивидуальность на службу оказалась явно неудачной. Его стихотворения, написанные в это время, а также книга под названием «Военные рассказы» по большей части не выходят на тот уровень, который был привычен для Кузмина в предшествующие годы. Хотя следует отметить, что в его произведениях было гораздо меньше претензий на изображение воинских подвигов (не случайна запись в дневнике 23 декабря 1914 года: «…были в кинемо. Снят бой. Как умирают. Это непоправимо, и всякого любит кто-нибудь»), ура-патриотической риторики и квасного патриотизма. Его персонажи — не герои, и даже не те, кого полупрезрительно называли «серыми героями», то есть солдаты, а обыкновенные люди, брошенные в водоворот военных событий.

Вообще кузминское отношение к войне и всему комплексу «германского вопроса», волновавшего в те годы общество, было несравненно сложнее, нежели у большинства присяжных бардов войны, которым было все равно, о чем писать, и которые делали это вообще не задумываясь, и выразить свое ощущение в рассчитанных на массового читателя рассказах и стихах ему было чрезвычайно трудно. Скорее заслуживают внимания некоторые его суждения о противостоянии России и Германии, сформулированные для нехудожественных текстов, пусть даже предназначенных для тех же самых массовых журналов. Так, например, отвечая на анкету «Синего журнала» под названием «Все о немцах», Кузмин говорил: «В настоящую минуту, говоря „немец“, говоришь „пруссак“. Нельзя забывать Лютера, Гёте, Моцарта, но думаешь об императоре Вильгельме, Вагнере и войне. Помимо мирового исторического и политического значения, эти недели имеют, может быть, не меньшее культурное значение. Мы видим, к чему приводит и чего стоит культура, построенная на нейрастеническом стремлении к внешнему величию и „большому искусству“. Ясно, что отвратительные и дикие проявления немецкой „мощи“, аллея Побед в Берлине, Вильгельм, Вагнер, и все искусство Германии за последние 50 лет — одно и то же. Дай Бог, чтоб этот черный мираж, этот гипноз исчез и Германия снова начала растить настоящие культурные ценности, которые, может быть, и не окончательно растоптаны в ней балаганной манией величия. Можно отказаться от всякой величественности, глядя на немцев. Если этой заразе и призраку войны настоящая война кладет конец, то почти не желаешь отвращать это горестное, кровавое исцеление» [471] .

Об этом же он написал в одном из немногих своих «идеологических» стихотворений того времени:

Одумается ли Германия

Оставить пагубный маршрут,

Куда ведет смешная мания

И в каске Вагнеровский шут?!

Но вот с востока «некультурного»

Культурным воинам назло

Средь мрака кровянисто-бурного

Свободный мир придет светло!

Эти высказывания Кузмина могут в какой-то степени быть поставлены рядом с другими серьезными попытками осмыслить происходящее не в рамках афористично, но далеко не точно определенного движения «от Канта — к Круппу», а в значительно более тонких анализах, подобных проделанному в статьях Вяч. Иванова, собранных в книге «Родное и вселенское». Один из известных мыслителей того времени, Федор Степун, бывший одновременно и частью интеллектуальной элиты своего времени, и офицером-фронтовиком, немцем по происхождению и русским по воспитанию, писал в те годы: «Страшнее той смерти, которую сеет война в материальном мире, та жизнь, которую она порождает в сознании почти всех без исключения. Грандиознейшие миры упорнейшей лжи возвышаются ныне в головах всех и каждого. Все самое злое, грешное и смрадное, запрещаемое элементарною совестью в отношении одного человека к другому, является ныне правдою и геройством в отношении одного народа к другому. Каждая сторона беспамятно предает проклятию и отрицанию все великое, что некогда было создано духом и гением враждующей с нею стороны. В России неблагородное забвенье того, что сделала германская мысль в построении русской культуры» [472] .

А вскоре, как и у многих писателей того времени, у Кузмина наступило полное разочарование в войне. Если прежде, в начале, у него не хватило тонкости предчувствий (как было у Блока) или остроты здравого смысла (как у Зинаиды Гиппиус), то с развитием событий он все более убеждался, что война становится далеко не такой, какой была поначалу. Если на первых порах погромы германских фирм и массовые манифестации могли казаться естественным проявлением патриотизма, то со временем неспособность царя и правительства руководить войной, воровство интендантов, а главное — презрение к бесчисленным смертям шедших под пули и снаряды солдат делали очевидным всю бессмысленность происходящего. Все более трагическим становится видение войны у Маяковского, поначалу воспринявшего ее с лубочной легкостью, если не с радостью (возможно, под влиянием известного высказывания Маринетти: «Война — гигиена мира»). Один из немногих поэтов, писавших искренние стихи, связанные с войной, Гумилев теперь все чаще пишет о смерти — как своей собственной, так и вообще царящей вокруг. В 1916 году он создает стихотворение, которое можно было бы объявить пораженческим, если бы оно не принадлежало фронтовику, награжденному за личную храбрость двумя Георгиями:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: