Станислав Зверев - Генерал Краснов. Как стать генералом

- Название:Генерал Краснов. Как стать генералом

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ростов н/Д : Феникс, 2013. — 220,[1]с.

- Год:2013

- ISBN:9789-21023-222-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Станислав Зверев - Генерал Краснов. Как стать генералом краткое содержание

Генерал Краснов является знаковой фигурой для отечественной истории. Генерал Краснов был не только сторонником антибольшевистского движения, атаманом Всевеликого Войска Донского, но и политическим деятелем, писателем, публицистом. Много еще тайн и загадок таит в себе судьба этого великого человека. В повествовательной форме автор книги исследует неизученные ранее исторические факты о П. Н. Краснове, описывает множество достоверных деталей из жизни своего героя, а также эпоху, в которой он жил и боролся.

Генерал Краснов. Как стать генералом - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Из других книг Краснов выпускает «Записную книжку Первого Сибирского казачьего Ермака Тимофеева полка» (1911), «Донцы и Платов в 1812 году» (СПб.: Издательство «Сельского Вестника»,1912) с гордым описанием битвы у Колоцкого монастыря и смерти генерала Краснова 1-го: «Умел хорошо драться старый казак, а в этом бою показал он, что умел хорошо и умереть». П. Н. Краснов звал подражать им в подвигах и бескорыстном служении.

Без Краснова в те годы обошлось обсуждение законопроекта об изменении устава о воинской повинности. В Думе «докладчик Протопопов, указав, что отбывание воинской повинности у нас значительно легче, чем у наших соседей, что действующий закон 1874 г. до того устарел, что наступила крайняя нужда в его пересмотре, подчеркивает, что требуемые новым законом жертвы гораздо меньше, чем то, что можно было предположить; падают они, главным образом, на состоятельные интеллигентные классы. Крестьянству же закон приносит некоторые облегчения, получающиеся от понижения контингента новобранцев и введения общеимперской разверстки» , плюс льготы по семейному положению [90, 2.12.1911].

«Петербург. В собрании армии и флота состоялось торжественное празднование столетнего юбилея «Русского инвалида». Собрались, во главе с министром, все представители военного ведомства, главных военных управлений, частей войск, ученых и других обществ и печати. После молебствия редактор «Инвалида », генерал-майор Беляев, прочел краткий исторический очерк, затем телеграмму Его Величества: «Поздравляю редакцию «Русского инвалида» с юбилейным днем столетнего существования газеты и желаю ей дальнейшего успеха на пользу дорогой Мне армии. НИКОЛАЙ». Чтение телеграммы и тост за Государя встречены громовым «ура» и звуками гимна. Затем следовало чтение адресов депутаций в числе свыше 80. Депутация ведомства военного и морского духовенства благословила редактора иконой…. Беляеву Высочайше пожалован подарок с вензельным изображением Имени Его Величества, старшему помощнику редактора — Владимир третьей степени» [90, 5.2.1913].

19 февраля 1913 г. Джаркент праздновал вместе с Россией 300-летие воцарения Дома Романовых. Был дан парад всем частям гарнизона. Тогда каждый год Россия переживала общенациональные юбилеи — 50-летие освобождения крестьян, столетие 1812 года, теперь праздник Династии.

«Сусанин». № 1356. Воскресенье. 17 февраля 1913 г.

«Недавно некоторые из депутатов заявили, что в праздновании юбилея Дома Романовых они не видят ни смысла, ни надобности, и развязно кощунствовали на эту тему с думской трибуны. Это были так называемые «трудовики», которые поистине с царским трудом и терпением работают на вред и погибель Отечества».

«Дивный Царь и дивны дела Его! Наши потомки, читая историю дней наших, оценят дела этого великого из Монархов и только они увидят Его во весь рост. Смотрите, какое тяжкое иго несет наш венценосец Державный, какие великие испытания и заботы? Что мы сделали, чтобы облегчить Ему путь, указанный Провидением? Какова наша сыновняя помощь? Мы послали людей для облегчения Монарху тяжкого бремени правления, и люди эти, вместо помощи увенчали царственную главу тернием, об одежде его метали жребий и ругались Ему».

Противостояние республиканцев Верховной Власти не ослабевало. Не желая видеть национальный праздник 19 февраля 1913 г., первые называли историческим событием, событием дня, которого все трепетно ждали, — амнистию политическим преступникам, приуроченную к празднику Царского Дома.

Борьба Г. Думы с правительством принимала настолько резкие формы, что в октябре 1913 г. Император в переписке с министром Вн. Дел Н. Маклаковым предусматривал роспуск Думы и объявление обеих столиц на положении чрезвычайной охраны. Ожесточенную борьбу с Монархией вместе с Думой продолжала либеральная печать. «Прогрессивный» «Омский вестник» упражнялся даже в стихах:

Город темный, город грязный,

Весь, как сетью, ты покрыт

Тьмой притонов безобразных,

Где разгул и зло царит…

И дальше по всем улицам у них одни притоны, трактиры и дебоширы. Подборка новостей не далеко ушла:

— Эпидемия самоубийств среди учащейся молодежи.

— Ужасы жизни (зверское убийство душевнобольных).

— Самоубийство в карцере ». Все 3 абзаца раздел «По России» называется.

Но приходилось печатать и совсем другое.

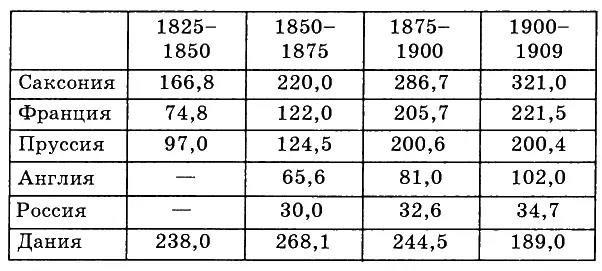

На 1 миллион населения самоубийств в год:

Данные из статьи доктора Гордона, № 5 «Русской мысли», 1912.

Однако без комментариев либералы не оставили даже красноречивые цифры, сославшись на то, что в России, должно быть, плохой подсчет. Имея возможность писать обо всем и как угодно, либеральный лагерь не сбавлял обвинений правительства в раскидистой реакции и средневековье. Зная, как теперь прижата печать, можно только представить, что осталось бы от демократии, если бы у президента Путина или Медведева взрывали родственников и застреливали министров. А Монархии удавалось переживать это тяжелое время, не закручивая гаек и не меняя курс.

Как показывает отчет о работах переселенческого управления за 1912 г. ни в одной области после убийства Столыпина не последовало спада или прекращения работ. Расходы переселенческой сметы в 1912 г. составили 26 261 618 руб. (а с доп. ассигнованием кредита на выдачу домообзаводственных ссуд — 27 561 618), более сметы 1911 г. на 1 267 972 руб. Наибольшее увеличение расходов пришлось на дорожное дело. Вдвое, до 1,9 млн руб., вырос ссудный кредит на общеполезные потребности (церкви, школы, с/х предприятия), врачебный кредит усилен на 723 тыс. руб., достиг 4,5 млн. На 140 тыс. руб. увеличивается финансирование учреждений, заведующих водворением переселенцев. Было открыто 58 медпунктов, всего их 376. Открыто 22 ветеринарно-фельдшерских амбулатории. Новых дорог за Уралом строилось 1691 верста, достраивалось 2 517 верст. Проведены изыскания для сооружения новых дорог в протяженность 46456 верст. Содержалось и по возможности ремонтировалось 6096 верст старых дорог. На 1916 г. намечено составление полной почвенно-ботанической карты Сибири. В 1911 г. обратно в европейскую Россию вернулось 68 619 душ, в 1912 г. — 32 736. Ходоками и переселенцами за 1912 г. зачислено 240 515 душ (77 989 семей) [64].

«Омский вестник». 29 марта 1914 г. № 70

«Переселенческое движение нынешнего года обещает быть довольно крупным. Во-первых, прошлый год дал громадное количество ходоков, осматривавших участки, во-вторых, цифры на этот год показывают, что половина переселенцев идет без проходных свидетельств, т. е. не посылая предварительно ходоков. Таким образом, если ведомство рассчитывало на 300 000 переселенцев, то в действительности число их может дойти до полумиллиона. Очевидно, там, в России, есть какие-то основательные причины для этого подъема».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: