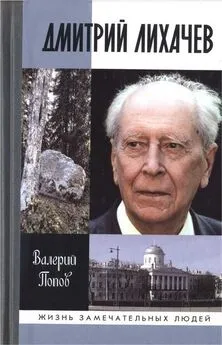

Валерий Попов - Дмитрий Лихачев

- Название:Дмитрий Лихачев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03592-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Попов - Дмитрий Лихачев краткое содержание

Духовный авторитет академика Дмитрия Сергеевича Лихачева так велик, что его справедливо называют «совестью нации». Его книги, статьи, беседы — великое наследие, изучение которого помогает хранить традиции русской культуры, служению которым он посвятил свою жизнь. В стране возникали все новые «властители дум» и порой казалось, вот-вот будет создано справедливое общество. Но популярность политиков стихала, фон общественной жизни менялся. Выстоял только скромный, глубоко интеллигентный Лихачев, говоривший вслух об истинных ценностях.

Автор книги Валерий Попов предлагает читателю свое мнение о том, почему в академике Лихачеве соединилось все лучшее, что ценится нами, рассказывает, как Дмитрий Сергеевич выжил в годы лишений, каким он был со своими ближними, как добивался того, что казалось невозможным — спасения памятников отечественной материальной и духовной культуры.

знак информационной продукции 16+

Дмитрий Лихачев - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

После краткого разговора Лихачеву была обещана (не сразу, правда) постоянная работа в Криминологическом кабинете.

Но все затягивалось. Лихачев попал из 13-й в 14-ю роту, тяжело переболел тифом и лишь после этого оказался в Кримкабе (так все они называли Криминологический кабинет). Командир роты, бывший комендант Петропавловской крепости барон Притвиц, поместил Лихачева в комнату к Колосову.

В лагерной судьбе Лихачева произошел важный поворот. После грязной, тяжелой работы он смог заниматься примерно тем, чем потом занимался всю жизнь — анализом текстов. В связи с новой своей работой он оказался и в замечательном Соловецком музее, где занимался составлением описи потрясающих икон, уцелевших здесь словно чудом.

Благодаря чему в этом аду, в угаре воинствующего атеизма сохранился этот уникальный музей церковных ценностей? Лихачев рассказывает удивительный сюжет, который показался бы невероятным в любом романе: «Во главе Соловецкого общества краеведения в середине 20-х годов стоял эстонец Эйхманс. Человек относительно интеллигентный. Получилось так, что из заведующего музеем он стал начальником лагеря и при этом чрезвычайно жестоким. Но к музею он питал уважение, и музей даже после его отъезда сохранял особое положение».

Когда Лихачев оказался в Соловецком музее и был потрясен им (начиналось его увлечение русской стариной), директором музея был некто Николай Николаевич Виноградов, незаурядный авантюрист, сумевший внушить лагерному начальству впечатление полной своей преданности и активной антирелигиозной работы, но при этом оказавшийся тончайшим знатоком искусства и, исключительно благодаря своей «гибкой политике», сохранявший музей от уничтожения. Окажись на его месте идеалист, не идущий ни на какие компромиссы, — музей давно бы погиб. А так музей не только существовал — в нем шла научная работа, в которую сразу же с восторгом включился Лихачев. Именно тут он набирается жизненной мудрости, видит, что и в людях далеко не идеальных есть порой искра Божья, и таких людей тоже надо ценить, использовать их лучшие стороны. Его мягкость, душевное расположение в обращении с самыми разными людьми сделали его главным моральным авторитетом своего времени, и мудрость эта сложилась на Соловках. Именно здесь он сделался знатоком людей, страстным и упорным исследователем…

Как только он получил разрешение покидать территорию кремля, он начал изучать Соловки уже как почти сложившийся ученый. В его бумагах есть план, на котором изображены и охарактеризованы все исторические и современные строения на острове. Лихачев восхищен увиденным:

«Триста озер Большого Соловецкого острова, самые большие из которых соединены между собой, чтобы непрестанно пополнять чистой водой большое Святое озеро, по берегу которого поднимаются главные постройки Соловецкого монастыря, поставленные на перешейке между Святым озером и морем. Разница в уровне, как говорили — 8 метров. Эта разница позволила создать в монастыре водопровод, канализацию, использовать различную технику, построить быстро наполняемые и опорожняемые доки для починки судов, прекрасную хлебопекарню, портомойню, кузницу (исключительную для XVI века!), снабжать водой трапезную и т. д. и т. п. Монастырь мог бы служить наглядным опровержением ложных представлений об отсталости древнерусской техники».

Восхищение стариной, страстное желание изучать ее и рассказывать о ней, все то, что потом составило его жизнь, явилось ему здесь. В страшном Соловецком лагере особого назначения он сумел найти свое любимое дело, свою стезю, которая затем привела его к славе, сделала одним из знаменитых ученых мира.

Он сошелся здесь с замечательными людьми, в том числе с племянником писателя Короленко. Имея пропуск на выход из крепости, они довольно много ходили по Соловкам, переходили по дамбе на соседний остров, много говорили. Соловки окружены со всех сторон ледниковыми валунами, много их и в тайге внутри острова — и будучи в самом высоком расположении духа, Лихачев и Короленко решили оставить память о себе: выбить свои фамилии на камне. Но в тот раз сделать этого не успели. Потом каторжная жизнь разлучила их. Много десятилетий спустя Лихачев вспомнил об этом — и одна из самоотверженных работниц Соловецкого музея долго искала и, наконец, нашла в тайге камень, на которым было выбито — «Короленко, Лихачев». Верный друг не забыл их клятвы — выбил на камне фамилии, и вскоре после этого его расстреляли. Но камень этот стал знаменит — его много потом снимали, показывали по телевизору, он фигурирует и в фильме про Лихачева. Соловецкие страдания легли «краеугольным камнем» в основу лихачевской жизни, в основу его характера мученика и мыслителя, и в страданиях проявившего высоту духа. Это и сделало потом Лихачева столь знаменитым.

И эти «воспарения души» происходили на фоне ужасов лагерной жизни, которая становилась все страшнее.

Кроме театра и музея, на Соловках были и 11-я рота-карцер, и знаменитая Секирка — страшный штрафной изолятор на горе, к которому вела крутая лестница с множеством ступенек, и известная всем маленькая комнатка под колокольней, где казнили выстрелом в затылок одиночных заключенных — так, между делом, на ходу, без тех хлопот, которыми сопровождался большой расстрел.

Знал ли обо всем этом Горький, побывавший на Соловках? Во всяком случае, «мировую общественность» он успокоил: ничего чрезвычайного на Соловках не происходит, спасают заблудших! Мальчика, с которым Горький беседовал особенно долго и задушевно и который рассказал писателю все, после отъезда писателя расстреляли.

А самый большой расстрел произошел 28 октября 1929 года. В камере 3-й роты, где жил Лихачев, вдруг все услышали, как завыл пес Блек — это значило, что выводили партию на расстрел через Пожарные (Святые) ворота: пес никогда не ошибался.

Сам Лихачев лишь благодаря чуду (или характеру?) избежал расстрела. Ему повезло: когда за ним пришли в казарму, его там не было. Он был в комнате, которую сняли его родители, приехавшие к нему на свидание, и друзья нашли его там и успели предупредить.

Сказав родителям, что его срочно вызвали на работу, он пошел на дровяной двор и спрятался между поленниц. «Что я натерпелся там, слыша выстрелы и глядя на звезды неба!» — вспоминает Лихачев.

Страшная «расстрельная норма» в 300 человек в ночь 29-го была выполнена. Лихачев уцелел и вернулся к родителям. Осталась фотография: Лихачев после той ночи сфотографировался с родителями. На фото они пытаются улыбаться, но глаза их полны страдания, особенно почему-то у Сергея Михайловича.

Лихачев очень переживал это событие, говорил — «кого-то ведь расстреляли вместо меня!», повторял — «теперь я должен жить и за этого человека, и сделать как можно больше!».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: