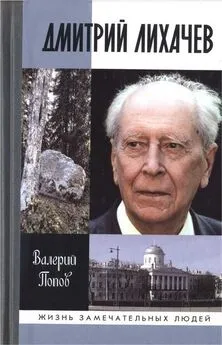

Валерий Попов - Дмитрий Лихачев

- Название:Дмитрий Лихачев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03592-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Попов - Дмитрий Лихачев краткое содержание

Духовный авторитет академика Дмитрия Сергеевича Лихачева так велик, что его справедливо называют «совестью нации». Его книги, статьи, беседы — великое наследие, изучение которого помогает хранить традиции русской культуры, служению которым он посвятил свою жизнь. В стране возникали все новые «властители дум» и порой казалось, вот-вот будет создано справедливое общество. Но популярность политиков стихала, фон общественной жизни менялся. Выстоял только скромный, глубоко интеллигентный Лихачев, говоривший вслух об истинных ценностях.

Автор книги Валерий Попов предлагает читателю свое мнение о том, почему в академике Лихачеве соединилось все лучшее, что ценится нами, рассказывает, как Дмитрий Сергеевич выжил в годы лишений, каким он был со своими ближними, как добивался того, что казалось невозможным — спасения памятников отечественной материальной и духовной культуры.

знак информационной продукции 16+

Дмитрий Лихачев - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Любовь их трогательна и помогает выжить, а в конце концов — и в этом главная идея сочинения — по-своему одолевает и смерть.

Почувствовав смерть, они сделали общий гроб. Приняли монашество, но оказались в разных монастырях. Когда Петр стал умирать, послал людей — призвать Февронию: «Умри вместе со мной!»

Феврония в это время праведно несла монашескую службу, вышивала для Храма Богородицы «воздух» (покрывало) для святой чаши, и передала Петру, что сначала должна закончить работу. Петр позвал ее второй раз — и снова она не смогла оставить работу. Такой «троекратный заход», когда главное случается лишь с третьего раза, весьма распространен как в древней литературе, так и в теперешней. В третий раз Петр передал ей: «Уже хочу умереть и не жду тебя» [7] См.: Лихачев Д. С. Повесть о Петре и Февронии Муромских // Лихачев Д. С. Великое наследие: Классические произведения литературы Древней Руси. М., 1975.

.

Феврония дошила покрывало, потом — это описано очень подробно — воткнула иголку, обмотала ниткой и послала сказать Петру, что готова умереть вместе с ним.

Лихачев в своем исследовании подчеркивает значительность этого «действа» с иголкой и ниткой. Это и символ земных трудов, которые нужно завершить перед кончиной, и потрясающей точности реалистическая деталь. В этом повествовании такая деталь выглядит находкой, прорывом в будущую литературу — поскольку столь реалистические, бытовые детали прежде в летописях не встречались.

Феврония пришла к Петру, и они умерли вместе. Но их положили, как водится, в разные гробы. Однако наутро они оказались в одном гробу. Так их и похоронили. Смерть взяла свое — но любовь восторжествовала над смертью. Таков великий смысл этого замечательного сочинения. В XV веке в Муроме появился культ Петра и Февронии. На иконах Феврония обычно изображалась ткущей полотно, а перед ней скакал заяц, олицетворяющий ее связь с всемогущими силами природы.

В подлиннике, на древнеславянском, немногие в наши дни смогли бы постичь это сочинение — Лихачев, замечательно пересказывая, дарит нам еще один шедевр.

Огромную популярность этого сочинения во все века Лихачев тонко и точно объясняет удивительной интонацией сочинения, простотой и беззлобием персонажей, а значит, и автора, а также простодушным, лишенным какого-либо экстаза подходом к чудесам, которые вплетаются как приметы обычной жизни, выглядят доступными, «домашними».

Многие литературные шедевры, возникшие в разных странах и в разное время, порой таинственно связаны между собой. Лихачев отмечает некоторое «созвучие» «Петра и Февронии» с «Тристаном и Изольдой». Там Тристан превращается в цветущий терновник и спускается к гробу любимой своими корнями.

Лихачев поведал нам, что в древнерусской литературе были не только замечательные тексты, но и гениальные, навсегда отпечатавшиеся в истории писатели. Одним из них, несомненно, был протопоп Аввакум, величайший писатель XVII века (хотя он сам себя писателем не считал — лишь жил, мучился и записывал). Конечно, «Житие протопопа Аввакума» было знаменитым и в прошлые века — но нашему веку подарил его Лихачев. Он изучает текст, анализирует и делится мыслями и открытиями. Аввакум, идеолог старообрядчества, «твердокаменный» блюститель старины, старых канонов, оказывается при этом самым смелым и свободным писателем XVII века, проникшим во все будущие века. Когда его враг, Никон, пытаясь объединить русское, белорусское и украинское православие, предложил церковную реформу «на греческий манер», где, в частности, предлагалось сократить время богослужения, Аввакум яростно восстал против этого. А поскольку «тишайший» (он же хитрейший) царь Алексей Михайлович, уверяя Аввакума в своей преданности и поддержке, встал, тем не менее, на сторону «реформатора» Никона — Аввакум и его товарищи оказались в суровой ссылке. В конце он оказался в Пустозерске, на Севере, на Белом море, где последние 15 лет своей жизни провел в яме, откуда он лишь изредка выбирался. И проявил при этом удивительную силу духа, страдая, но не унывая, ибо уныние — есть худший грех. В Пустозерске в «земляном гробу» он написал свыше шестидесяти челобитных, множество толкований, поучений, посланий, бесед, и главное — великую книгу — «Житие протопопа Аввакума», слава которой простирается по сей день и которая, без сомнения, входит в «короткий список» лучших книг, созданных человеком.

Старовер Аввакум проповедует небывалую по тем временам свободу — разрешает крестить детей мирянам (поскольку священники на Севере — редкость), разрешает умирающим причащать самих себя… Речь автора свободна, красочна, народна. «Невозможно Богу солгати!»; «Несть на мне ни нитки, токмо крест с гайтаном, да в руках чётки, тем от бесов и боронюся!» Тон его весел и ласков. Он любит уменьшительные названия и обращения — «миленький», «мучка», «хлебец».

Дух его весел — свою речь он называет «вяканьем», свое писание — «ковыряньем».

Он — что ново для тех времен — дает удивительно точные бытовые картины: «…плачучи, кинулся ко мне в карбас».

Ему и его верному спутнику Досифею отрезали языки, но они выучились говорить обрубками, при этом еще дразнились и потешались. При такой жизни Аввакум даже хвастался — и вроде был и вправду доволен: «Я веть богат: рыбы и молока много у мня!»

Ирония спасает его: «Давеча был блядин сын, а топерева батюшко!» Но главное, что вызывает наше сочувствие и любовь — необыкновенно нежная, добрая душа автора: «Будьте мудры, как голуби, потому что прячут головы, когда их бьют, просты, как голуби — потеряв гнездо, вьет новое. Попович я, голубятник был!»

Но самым, пожалуй, поучительным — и наиболее часто цитируемым местом «Жития» является эпизод, когда их гонят из одной ссылки в другую, и они с попадьей по очереди падают, обессиленные, и жена спрашивает Аввакума:

«— Долго ли муки сея, протопоп, будет?

— До самыя смерти, Марковна, до самыя смерти.

— Добро, Петрович, ино еще побредем» [8] См.: Лихачев Д. С. Сочинения протопопа Аввакума // Лихачев Д. С. Великое наследие: Классические произведения литературы Древней Руси. М., 1975.

.

Аввакум был апологетом старой веры, терпел за нее муки и за нее погиб. И притом его образ отпечатался в «Житии» как чрезвычайно обаятельный, веселый, вольный. Аввакум утверждал, что сам человек создает нравственные нормы в своей душе. Аввакум бесстрашно высмеивал слабость царя, церкви, патриарха и епископов, их бездушие и лукавство.

Аввакум предлагает стоическую, но отнюдь не закостенелую мораль: нужно радоваться жизни, и как особый дар Бога принимать посланные им страдания. Долг каждого — мучиться до смерти, пока существуют на земле грех и неустойчивость в вере. Мученичество — единственное, что избавит человека от страданий совести.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: