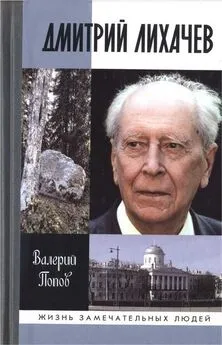

Валерий Попов - Дмитрий Лихачев

- Название:Дмитрий Лихачев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03592-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Попов - Дмитрий Лихачев краткое содержание

Духовный авторитет академика Дмитрия Сергеевича Лихачева так велик, что его справедливо называют «совестью нации». Его книги, статьи, беседы — великое наследие, изучение которого помогает хранить традиции русской культуры, служению которым он посвятил свою жизнь. В стране возникали все новые «властители дум» и порой казалось, вот-вот будет создано справедливое общество. Но популярность политиков стихала, фон общественной жизни менялся. Выстоял только скромный, глубоко интеллигентный Лихачев, говоривший вслух об истинных ценностях.

Автор книги Валерий Попов предлагает читателю свое мнение о том, почему в академике Лихачеве соединилось все лучшее, что ценится нами, рассказывает, как Дмитрий Сергеевич выжил в годы лишений, каким он был со своими ближними, как добивался того, что казалось невозможным — спасения памятников отечественной материальной и духовной культуры.

знак информационной продукции 16+

Дмитрий Лихачев - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Однако скептики не унимаются никогда, и для них разрушить что-то великое даже более престижно, чем что-то создать. Созидание — не их профиль. Выдвигается такая версия: да — сходство между «Задонщиной» и «Словом» существует, но это объясняется тем, что как раз «Слово» было сделано опытными мистификаторами после «Задонщины», и хотя события «Слова» относятся ко временам значительно более древним, тем не менее оно создано позже и является мистификацией с использованием стиля и языка «Задонщины».

Эту смелую теорию выдвинул в конце XIX века французский славист Рене Леже, а с тридцатых по шестидесятые годы XX века ее усиленно развивал тоже французский славист Андре Мазон. Основой этого «открытия» было изучение трех разных списков «Задонщины». Изучением и сравнением трех этих списков еще раньше занимался чешский ученый Ян Фрчек, и Мазон строил свои гипотезы на основе его наблюдений. Филология — удивительная наука. Она в большей мере строится на полемике между учеными, их согласии или несогласии, в гораздо большей степени их интересуют мнения дружественных или враждебных коллег о каком-то предмете, нежели сам предмет изучения. Это уже не отображение изучаемого предмета, а отражение уже отраженного в чужом зеркале, а затем появляется множество других повторных отражений, и всё запутывается окончательно. Понятно и интересно это уже только им, и влияет уже только на одно — на их взаимоотношения. И со стороны кажется удивительным, что сам предмет обсуждения, то есть конкретное произведение, давно скромно маячит в сторонке, а все сводится к битве авторитетов, и все внимание филологического мира приковано к этому: кто кого? И действительно — что им может сделать безымянный автор «Слова о полку Игореве»? А вот доктор такой-то или членкор такой-то, с его новой теорией, к которой надо пристраиваться (или бороться?), может очень конкретно помочь — или навредить. Все эти хитросплетения весьма ярко проявились в борьбе вокруг датировки «Слова о полку Игореве».

Фрчек считал (в общем-то, как это у них принято, на основе исследований более ранних ученых), что «список» (для нас более привычно слово «оригинал») «Задонщины» в Кирилло-Белозерском монастыре является самой древней и самой краткой версией и относится к XV веку. Имеются еще две рукописные версии, более пространные — Фрчек считает их более поздними — второй и третьей. Отмечено безусловное сходство «Слова о полку Игореве» с той версией «Задонщины», которую, с подачи Фрчека, принято считать третьей. Из этого Мазон выводит свое «открытие»: раз «Слово» больше всего походит на третью, самую позднюю версию «Задонщины», значит — автор «Слова» ориентировался на эту позднюю версию «Задонщины», и поэтому «Слово» никоим образом не могло быть создано раньше. А поскольку «Слово» было обнаружено в Кирилло-Белозерском монастыре в XVIII веке, то авторство ее стали приписывать настоятелю монастыря и довольно известному литератору того времени Иоилю (Быковскому). Некоторые, например Мазон, приписывали авторство коллекционеру Мусину-Пушкину, в собрании которого и объявилось «Слово». Эти версии нашли много сторонников. Всегда искусительно разрушать что-то устоявшееся, быть смелым. А какие статьи и диссертации можно тут написать и вполне сделать карьеру! И скептики (или, может, просто желающие прославиться) стали с ликованием обнаруживать в тексте «Слова» признаки «позднего происхождения» — модернизмы, полонизмы, галлицизмы, приметы оссианства и даже американизмы.

Однако теория Мазона после долгого изучения была отвергнута серьезными учеными как в России, так и за рубежом. Но «смута» поднимается вновь и вновь. Казалось бы — зачем мучить себя и всех? То, что «Слово о полку Игореве» — великий шедевр, никто вроде не спорит: это слишком очевидно. Но — ревность тщеславных, но недостаточно гениальных людей, к великому сожалению, существует и в культурной среде проявляется в формах более-менее скрытных, «беспристрастных» и «сугубо научных». Шедевр «обгрызается» как-то «по краям». Да — шедевр, но… дальше идут придирки самые разные, и эмоциональная суть их ясна: шедевр, да не совсем, не тогда создан да и не тем. Казалось бы, что мне из того, что «Борис Годунов» написан Пушкиным не в Михайловском, а… в Риме, где Пушкин, оказывается, побывал! Небывалое открытие! Тянет на докторскую!.. но нам-то что? Наше счастье от прочтения шедевра, от всех этих «открытий» ничуть не убывает. Но не убывает и число желающих «подпилить устои»: а вдруг «оно» рухнет и еще один великий, к их тайной радости, окажется «не великим».

Казалось бы, ясно: «Не оспаривай глупца!» Но с изобретением диссертаций и научных званий ситуация значительно осложнилась: тебя могут обвинить не только в некомпетентности, но еще и в интригах, «перекрывании дороги» кому-то и т. д. И Лихачеву пришлось доказывать подлинность, значимость «Слова», защищать его от нигилистов, которым хотелось бы стащить «Слово» с пьедестала, а заодно — и самого Лихачева. Как раз второе, может быть, и было для многих главным.

Лихачев пишет спокойную, ничуть не агрессивную статью «Изучение „Слова о полку Игореве“ и вопрос о его подлинности», где он анализирует и отметает причины, по которым его противники относят «Слово» к гораздо более позднему веку, когда подобные сочинения уже не создавались.

Первый аргумент «ниспровергателей» был такой: «Слово», которое Лихачев относит к XII веку, было обнаружено не в древнем списке рукописей, а в более позднем, бумажном — а бумага стала использоваться никак не раньше XV века, а широкое распространение получила и того позже. Лихачев пишет в ответ: да, не оригинал, более поздняя копия — но и многие другие сочинения, чье древнее происхождение ни у кого не вызывает сомнений: «Слово о Законе и Благодати» Илариона, «Поучения Феодосия Печерского», «Хождения игумена Даниила», «Моление Даниила Заточника», обнаружены именно в позднем, бумажном варианте, а все известные подделки, с шумом разоблаченные, как раз были подделаны, для большей убедительности, под древние, «добумажные» рукописи, причем очень умело — ведь этим занимались такие знаменитые и понаторевшие фальсификаторы XIX века, как Бардин и Сулакадзев.

Отметает Лихачев и подозрения ниспровергателей насчет того, что Мусин-Пушкин специально сжег во время пожара 1812 года «Слово», чтобы скрыть факт подделки — то есть, как иронизирует Лихачев, «сжег вместе со своим домом, имуществом и исключительно ценным собранием рукописей». Неужто все это специально сжег?!

В том, что список «Слова» действительно существовал, подтверждает сам H. М. Карамзин, видевший его и сделавший из него выписки. «Слово», доказывает Лихачев, никак не могло быть создано в XVIII веке, поскольку оно было расшифровано и понято с большим трудом — вряд ли подделка может быть столь трудна для понимания: их всегда делают более «доходчивыми». Рукопись была записана слитными буквами, и было весьма непросто разъять их на слова, поскольку смысл многих слов рукописи был уже неизвестен. Лихачев указывает на многие случаи, когда слова не были разгаданы или разгаданы неверно и смысл оказывался темным или искаженным. Потребовалась долгая работа по расшифровке рукописи, и лишь намного позже темные места были расшифрованы. Для подделки это слишком сложно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: