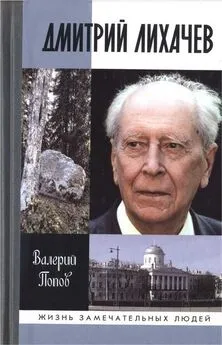

Валерий Попов - Дмитрий Лихачев

- Название:Дмитрий Лихачев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03592-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Попов - Дмитрий Лихачев краткое содержание

Духовный авторитет академика Дмитрия Сергеевича Лихачева так велик, что его справедливо называют «совестью нации». Его книги, статьи, беседы — великое наследие, изучение которого помогает хранить традиции русской культуры, служению которым он посвятил свою жизнь. В стране возникали все новые «властители дум» и порой казалось, вот-вот будет создано справедливое общество. Но популярность политиков стихала, фон общественной жизни менялся. Выстоял только скромный, глубоко интеллигентный Лихачев, говоривший вслух об истинных ценностях.

Автор книги Валерий Попов предлагает читателю свое мнение о том, почему в академике Лихачеве соединилось все лучшее, что ценится нами, рассказывает, как Дмитрий Сергеевич выжил в годы лишений, каким он был со своими ближними, как добивался того, что казалось невозможным — спасения памятников отечественной материальной и духовной культуры.

знак информационной продукции 16+

Дмитрий Лихачев - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Модному течению той поры, так называемому «чистому литературоведению», Лихачев противопоставляет созданное им «конкретное литературоведение». «Чистое литературоведение» шло от модного лозунга: «Искусство для искусства». Предлагалось рассматривать «чистую ценность» каждой строки, без каких либо «наценок», как то: биография автора (героическая или трагическая), сходство с жизнью (никак не повышает ценности текста), время создания (не нужно рассматривать, поскольку оно не убавляет и не прибавляет ничего к «чистой красоте» текста). Не случайно все эти модные «чистые литературоведы» вместо поэтического слова «поэма», «баллада» или даже просто «отрывок» больше используют сухое слово «текст», без каких-либо «эмоциональных добавок». Так какими же критериями оценивать текст? Предлагается некий набор малоубедительных способов.

Лихачев в ответ предлагает конкретное литературоведение, нечто пограничное между реальностью и литературой. Текст, а лучше сказать — строка, тем лучше, чем больше она «пахнет» временем, жизнью, массой других обстоятельств, диктующих строку, — так считает Лихачев, и с ним трудно не согласиться. Почему, спрашивает Лихачев, так волнуют нас строки:

Зимы ждала, ждала природа.

Снег выпал только в январе.

На третье в ночь.

Потому, объясняет Лихачев, что здесь скрыто затаенное, присущее всем нам крестьянское чувство страха перед неурожаем: если долго не выпадает снег, озимые в земле замерзают, и грозит голод.

Что значит, спрашивает Лихачев, — «его лошадка, снег почуя…»? Какой такой дополнительной информацией, убедительной точностью эта строка волнует нас — хотя разгадку мы уже давно забыли? Люди, хорошо знающие лошадей, объясняет Лихачев, конюхи, крестьяне, кавалеристы — знают эту тайну: лошади, оказывается, подслеповаты и часто больше доверяются нюху, чем зрению. Поэтому «снег почуя» трогает нас почти забытой, но волнующей правдой. Такой вот тайный подтекст всегда обогащает строку, делает ее загадочной, многозначной, волшебной. В этой теории Лихачева звучит отзвук еще университетских штудий, семинара у знаменитого профессора Льва Владимировича Щербы — «семинара медленного чтения», когда они долго читали одну строку, стараясь понять все ее тайные смыслы. Например, в «Медном всаднике» долго изучали одну строчку — «не одолев их буйной дури», пытаясь понять, к чему относится слово «их» и какие еще тайные, вторые и третьи смыслы заложены в этой строфе.

Не побоявшись в очередной раз стать немодным, Лихачев заступился за классическую литературу, показал ее красоту, ее душу, не дал ее высушить, умертвить, «расчленить» заумным теоретикам, входившим тогда в моду.

Лихачев заступался не только за литературу. В 1960-е вдруг поднялась большая волна — взбаламученная властями, но поддержанная на этот раз и массами — идея обновления Невского проспекта. Я помню, ажиотаж тогда был большой. Многим тогда казалось, что от «обновления» обшарпанный Невский выиграет. Предполагалось полностью изменить первые этажи, сделать сплошной ряд витрин, и все эти помещения отдать ресторанам, кафе. Многие большие люди поддерживали эту идею — главный художник города, архитекторы, дизайнеры… В те годы слово «дизайн» стало самым приятным, отодвигая надоевшие термины — архитектура, политика… Надоело! Дизайн! Вот что спасет и украсит нашу жизнь! Помню, как мы выкидывали надоевшие, громоздкие бабушкины дубовые столы и медные люстры и, буквально дрожа от счастья, вешали красные пластмассовые бра, привезенные аж из самого Таллина! Дизайн! И пили кофе из керамических чашечек, привезенных оттуда же, гордо ставя их на «журнальные» столики с дрожащими паучьими ножками… Новая жизнь! Порываем со старым! Уже несколько новых ресторанов на Невском работали — например сейчас неизвестно куда канувший страшно модный тогда ресторан «Нева». Помню — даже обмывал там свой диплом. Одна стена — черная, поперек ее — красная! И все! Красота! Помню, как потирал руки мой друг Арканя, дизайнер: «Сколько работы предстоит! Весь Невский украсим!» Тогда для оформления ресторанов еще художников брали… и получалось отлично! И живописцы ликовали — и их картины наконец-то стены найдут себе! И вдруг — Лихачев… как тень отца Гамлета.

Вспоминает Гранин: «В шестидесятые годы возникла идея перестройки Невского проспекта. Я помню, как тогда Дмитрия Сергеевича это взволновало. Вместе с ним я присутствовал на заседании архитектурного художественного совета. Перестройка была намечена основательная. Нижние этажи всех домов предполагалось соединить в одну общую витрину, создать особое пространство, сделать его пешеходной зоной. Грандиозный проект во славу наших архитекторов и городского начальства, которое хотело себя увековечить и отличить. И вот началось обсуждение.

Дмитрий Сергеевич выступил с речью. Он доказал, что перестройка Невского губительна для всей культуры Ленинграда, России, через которую проходит Невский проспект. Я эту речь, если бы было можно ее разыскать, повесил бы в Архитектурном управлении. Мы его поддержали, но, конечно, именно она сыграла решающую роль и, прежде всего благодаря Дмитрию Сергеевичу, Невский был спасен».

В 1970-е много было разговоров о строительстве гостиницы «Ленинград» на берегу Невы, портившей «небесную горизонталь», и Лихачев выступил в прессе против этой гостиницы, что, говорят, испортило отношения Лихачева с зятем, архитектором Юрием Курбатовым, принимавшим участие в проектировании этой гостиницы. Лихачева это не остановило! Чтобы столько десятилетий спустя выяснить истину, пришлось обратиться к самому Курбатову.

Юрий Иванович, человек уже седой и почтенный, доктор архитектуры, профессор, член-корреспондент двух академий — РААСН [13] Российская академия архитектуры и строительных наук.

и МААМ [14] Международная академия архитектуры в Москве.

, сперва был со мной строг, подозревая, видимо, во мне агента «желтой прессы», но когда я стал рассказывать ему, сколько я уже знаю о Лихачеве, с каким интересом я прочел воспоминания его дочери Зины в «Нашем наследии», он немного оттаял.

— Сколько, вообще, людей ищут негатив! — сказал он. — И потом пытаются его продать! Но мои воспоминания о Дмитрии Сергеевиче лишь самые лучшие. Для меня было замечательной удачей — попасть в эту семью! Ведь моя любимая архитектура — продолжение слова, порождение идей! Когда нет мысли — нет и интересной архитектуры: упадок сразу касается всех сторон жизни. Поэтому роскошь языка, литературы, уровень мышления, с которыми я столкнулся в этой семье, вывели и мою работу на новый уровень. Влияние Дмитрия Сергеевича на мою жизнь я не могу сравнить ни с чем другим. И я старался держаться на уровне, и притом быть максимально полезным ему — был рад, когда моя помощь пригодилась в его работе над «Поэзией садов»… Относительно истории с гостиницей «Ленинград»… Хочу заметить, что архитектурная мастерская Сергея Борисовича Сперанского, народного архитектора СССР, где мне удалось поработать, была мечтой многих архитекторов, и не только молодых. В эпоху засилья типового строительства эта привилегированная мастерская была одной из немногих, где занимались не типовым строительством, а художественными, элитарными проектами — и таким проектом, безусловно, был и проект гостиницы «Ленинград». Ее строительству — на столь видном месте, на излучине Невы — уделялось большое внимание, и привлекались лучшие силы. Однако форма ее, вытянутый параллелепипед, установленная после многих замечаний и поправок, была тяжеловата, своей прямолинейностью не вписывалась в поворот Невы. И высота ее казалась тогда большой — 42 метра. Мы, однако, всеми силами пытались разнообразить хотя бы внутренний интерьер: я, в частности, разрабатывал криволинейное пятно — сад при входе в ресторан.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: