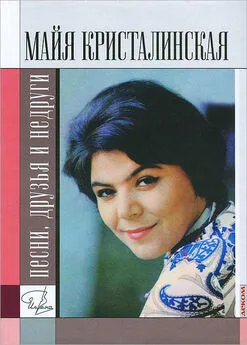

Анисим Гиммерверт - Майя Кристалинская. И все сбылось и не сбылось

- Название:Майя Кристалинская. И все сбылось и не сбылось

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Русич

- Год:1999

- Город:Смоленск

- ISBN:5-7390-0705-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анисим Гиммерверт - Майя Кристалинская. И все сбылось и не сбылось краткое содержание

«Эхом нашей юности» назвал Майю Кристалинскую поэт Роберт Рождественский. И это справедливо. Она была одной из ярчайших звезд эстрады шестидесятых годов. О ее жизни — нелегкой и короткой о времени и песне — эта книга.

Майя Кристалинская. И все сбылось и не сбылось - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

…На встречу со мной в ЦДРИ Джон Иванович опоздал почти на полчаса. Я, никогда не видевший его, стоял в вестибюле у двери и бросался к каждому пожилому человеку мужского пола с одним и тем же вопросом: «Вы не Джон Иванович?» На меня смотрели как на сумасшедшего.

Джон Гридунов появился в тот момент, когда я уже хотел уйти. Он вошел, вытирая с лица пот, задыхаясь — явно от быстрой ходьбы, если не бега, с объемной трубкой ватмана под мышкой, поздоровался, крепко сжав мою ладонь, и бросил, показывая на рулон: «Тут вся наша история».

Потом мы прошлись по дому в поисках удобного уголка, чтобы развернуть рулон, Джон Иванович раскланивался налево и направо, а когда на каком-то неказистом столике в фойе развернул рулон, превратив его в широкий и длинный лист, я обомлел: на листе с крупным заголовком «Первый шаг» — аккуратно наклеенные, в рамочках, фотографии, рецензии из газет, программки, приглашения на юбилеи. Все сохранено бережно, с любовью — как у Лобачевой; так полагается обращаться с историей. Самая большая фотография — в центре, рядом — приглашение на юбилей — двадцатипятилетие «Первого шага», с перечнем фамилий тех, кто участвует в вечере. Я разглядываю фотографии, вижу лица тех, кто стали известными актерами, музыкантами, певицами, — Илья Рутберг, Савелий Крамаров, Майя Булгакова, Гюли Чохели, Ирина Подошьян, Юрий Саульский, Борис Фиготин, Элла Ольховская, Инна Мясникова, Зоя Куликова, Роза Романовская; группа большая — во всю сцену, и почти в центре — Майя Кристалинская. Немного пополневшая, но с тем же светлым лицом, с той же своей неизменной прической — изящная шапочка черных волос, чуть зачесанных назад.

— Майечка — вот она. — Гридунов, проведя пальцем по фотографии, остановился на Кристалинской. — А это наши первые программки, тут Майи еще нет, она пришла позднее, дай бог памяти… И пришла прямо к папе. Вот он, папа. — Гридунов поставил палец на то место фотографии, где стояли двое — «папа» и «домовой»…

В каждом коллективе всегда находятся записные остряки, умеющие приклеить точное, смешное или ласково-уважительное прозвище. Так, Эммануил Самойлович Разниковский, застрельщик «Первого шагам, стал «папой» — как его звали обычно в ансамбле. А вот прозвищем «домовой» Бориса Михайловича Филиппова «наградил» Борис Полевой.

Именно «домовой» и дал благословение «Первому шагу» еще в ту пору, когда с идеей создания эстрадного ансамбля в ЦДРИ пришел к нему Разниковский. Да и не мог не дать. Это был умный, проницательный, хорошо знавший искусство и самозабвенно любивший его человек, близко знавший и друживший со многими артистами, да и не только с ними, но и с писателями (недаром, прослужив несколько десятков лет Мельпомене в ЦДРИ, он долго директорствовал затем в Центральном Доме литераторов); он оставался маленькой частицей той русской интеллигенции, которая после революции таяла в России, от разбитого вдребезги прошлого оставались осколки; поначалу сверкавшие, они затем начинали мутнеть и исчезали.

Филиппов был душой дома на Пушечной. А это означало, что каждому, кто переступал его порог, уходить оттуда не хотелось.

И кто только не бывал здесь — от одного перечисления всех его именитых обитателей у новичка, впервые пришедшего в этот дом, могла закружиться голова. Почти все они — на фотопортретах, висевших когда-то на стенах второго этажа, эта мозаика лиц, памятных для каждого знатока театра, музыки, цирка, а для профессионалов — еще и корифеев, учителей.

Увы, почти никого из них нет сегодня в живых. Рассыпалась мозаика…

А дом на Пушечной сегодня другой. Он под тем же номером девять, но переехал в другой отсек особняка, когда-то подаренного правительством мастерам искусств под их клуб; теперь в нем другие коридоры, другие залы, другие комнаты. А тот, старый, как затонувший корабль — сломаны стены, перегородки, вздыблен пол — пустые комнаты, как каюты. Почти «Титаник».

Хуже в новом доме или лучше, судить не берусь. Он просто — другой. Время строит свои дома, а наше время — жесткий архитектор, не терпящий излишеств.

Но вот дом Филиппова и Разниковского сделал свое дело и был нужен повзрослевшему поколению жаждавших искусства, к которому принадлежала и Майя Кристалинская, — искусства, которое в середине пятидесятых настойчиво нуждалось в помощи. Дом был щедр и соединил их — молодое, сильное и в то же время трепетное племя с другим, великим поколением, уже постепенно уходящим, дав возможность вобрать в себя его дух, человечность, его уникальную культуру, чудом уцелевшую в безжалостной пролетарской битве за «нового» человека.

Юлий Абрамович Бидерман, маленький и весь какой-то сжавшийся от недугов человек, мужественно их переносивший, в одной из комнаток разобранного «старого» ЦДРИ, видимо оставленной ему, ветерану «Первого шага», для работы, которую он не прекращал чуть ли не до последнего дня жизни (ставил мюзиклы в ЦДРИ), рассказывал мне о «Первом шаге» густым, с легким скрипом басом, через каждые две-три фразы повторяя: «папа сказал», «папа дрался за нас», «папа привел». Все сходилось на Разниковском, державшем нити «Первого шага» в своих руках и управлявшем им с элегантностью дипломата и ловкостью жонглера. В «Первом шаге» после конкурсного отбора, где не было места протекциям, собралась добрая сотня молодых людей. Разниковский быстро их развел по жанровым «квартирам», приставив к каждой своего «хозяина» — приглашать со стороны не стали, в ЦДРИ хватило своих мастеров.

Песни и музыка в ансамбле «Первый шаг» были первыми среди равных. Комиссия отобрала целый оркестр — около пятидесяти человек; такой оркестр можно смело сажать в оркестровую яму оперного театра. Однако состав его в оперу не годился, для исполнения симфонической музыки — тоже, а вот эстрадной — другое дело, на нее он и был нацелен. Утесов в музыке толк понимал — Дунаевский был для него богом, но еще он любил музыку других «божеств» — Моцарта, Баха, Гайдна. Отменный вкус, ничего не скажешь! Ему виделся симфоджаз в «Первом шаге» (поскольку джаз в то время был под запретом, Леонид Осипович ввел термин «эстрадный оркестр», чем на какое-то время отдалил гнев больших начальников от музыки), и потому он остановил свой выбор на саксофонистах Георгии Гараняне и Алексее Зубове, тромбонисте Константине Бахолдине, барабанщиках Александре Кареткине и Александре Салганике — эти студенты из самых разных вузов, от Станкина до Физтеха, оказались с большим джазовым будущим. К оркестру, состоящему из музыкантов-непрофессионалов, большей частью самоучек, был приставлен Борис Фиготин, композитор и дирижер, имевший солидную музыкальную подготовку, что и повлияло на выбор его кандидатуры: самодеятельных музыкантов надо было учить. Фиготин в рвении своем иной раз допускал промашки — так, он расстался с Гараняном, не блещущим звуком и техникой, не разглядев в нем блестяще одаренного музыканта.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: