Андрей Плахов - Режиссеры настоящего Том 1: Визионеры и мегаломаны

- Название:Режиссеры настоящего Том 1: Визионеры и мегаломаны

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Сеанс, Амфора

- Год:2008

- Город:СПб

- ISBN:978-5-901586-24-2 (Сеанс) ISBN 978-5-367-00755-8 (Амфора)

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Плахов - Режиссеры настоящего Том 1: Визионеры и мегаломаны краткое содержание

Издание «Режиссеры настоящего» продолжает вышедшую десять лет назад книгу Андрея Плахова «Всего 33. Звезды мировой кинорежиссуры». Первый том составили портреты (интервью и обзоры творчества) двенадцати ведущих режиссеров современного мирового кино.

Двадцать лет назад, готовясь к 100-летию кино, ведущие эксперты, киножурналы и институты принялись составлять списки «режиссеров будущего». Сегодня на первые десятки тех списков стыдно взглянуть: большинство имен осталось в прошлом веке. Вместо «режиссеров будущего» я предлагаю читателям «режиссеров настоящего» — настоящего времени и настоящего кино. Эта книга — не табель о рангах и не краткая история кинематографа. Я не соблюдал правила политкорректности, так что не надо спрашивать, почему среди выбранных режиссеров нет женщин и граждан КНР. Мой выбор субъективен, и представление об актуальности — тоже.

Андрей Плахов

Режиссеры настоящего Том 1: Визионеры и мегаломаны - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Дневник у изголовья»

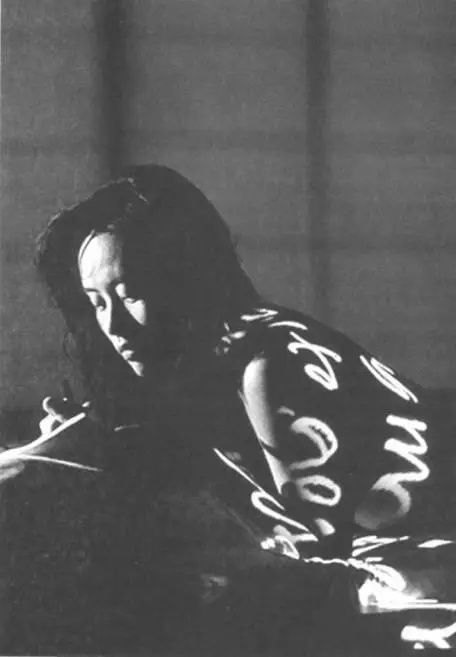

Размышления о природе слова и картинки, об их соперничестве и любовном слиянии увели Гринуэя далеко от европейской культуры и побудили снять в Японии и Гонконге «Записки у изголовья» (1996) по мотивам классического дневника Сэй Сёнагон. Подобно тому как мужчина и женщина заключают любовный контракт в целях деторождения, так изображение и слово сливаются в японской каллиграфии. Героиня фильма пишет эротические стихи на коже своих любовников и, чтобы придать искусству оттенок бескорыстия, посылает юношей, чьи тела исписаны иероглифами, к издателю-гомосексуалисту.

Гринуэй усматривает связь между старой каллиграфией и визуальной компьютерной рекламой. Режиссер видит в новых художественных языках рывок к свободе, который уже был однажды в истории культуры. И был в эпоху кубизма, конструктивизма, модернизма, который «похоже, прошел мимо кино. А может быть, само кино сознательно прошло мимо модернизма».

Гринуэй завершил для себя XX век неудачным опусом «8 1/ 2женщин» (1999) и открыл новое столетие самым амбициозным своим проектом под названием «Чемоданы Тульса Лупера» (2003–2004). Как ответ на вызов новых визуальных языков, он должен был покрывать пять медийных сфер — кино, телевидение, DVD, Интернет и книгу. Комбинация старого и нового, традиционного и современного под девизом «Кино умерло, да здравствует кино!».

Действие этой истории, разбитой на три фильма, происходит на протяжении шестидесяти лет, начиная с 1928 года, когда был открыт уран, до падения Берлинской стены и до окончания холодной войны в 1989-м. «Историки будущего, — говорит Гринуэй, — возможно, назовут XX век эпохой урана — благодаря той роли, реальной и метафорической, которую это слово и этот элемент сыграли в развязывании Второй мировой войны и последовавшей затем холодной войны со всеми ее угрозами и безумствами».

Тульс Лупер — писатель и прожектер, почти всю жизнь проводит узником. Впервые он попал в заключение десятилетним ребенком, когда отец запер его за провинность в сарае. Дальше были арест в штате Юта, сибирский лагерь в России и множество других злоключений в разных частях света. Из своего опыта Лупер вынес вывод, что охранники сами становятся пленниками тех, кого сторожат. Пока он путешествует по миру, его фигура приобретает мифический характер; особый интерес вызывают 92 чемодана Тульса Лупера (92 — номер урана в периодической системе элементов). Задумано все было интригующе, но воплощение страдало перепадами вкуса и заумью, а громоздкий сериал, снимавшийся в 16 странах, распался на неравноценные фрагменты. Некоторые из них вовсе выпали из фестивальной версии, которая по частям демонстрировалась в Венеции, Берлине и Канне — в частности, большой российский исторический эпизод с участием Ренаты Литвиновой и других наших артистов. Кое-какие русские фрагменты все же остались, но именно в них особенно чувствуется не свойственная Гринуэю неряшливость и приблизительность.

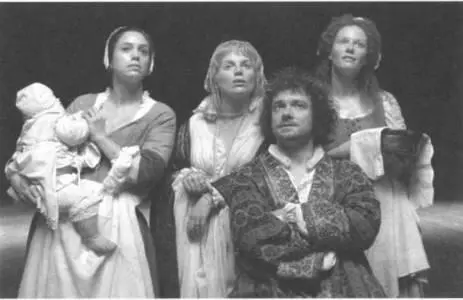

«Чемоданы Тульса Лупвра»

Потребовалось несколько лет, чтобы пережить эту неудачу и осторожно вернуться в кино. «Тайны „Ночного дозора“» (2007) можно отнести к музейному жанру, причем консервативному. По внешней видимости это традиционный байопик о великом голландском живописце, где подробно развернуты отношения Рембрандта с женой Саскией, а после ее смерти — с подругами жизни Герти и Хендрикье, с сыном Титусом. Неужели неуемный экспериментатор Питер Гринуэй наконец угомонился и принялся, к радости продюсеров, за рутинное сюжетное кино?

Все может быть, но гринуэевский «Ночной дозор» не так прост, как кажется. Не только потому, что играющий Рембрандта Мартин Фриман нисколько не романтизирует своего героя, показывая его в быту довольно желчным, скандальным и неопрятным типом — хотя и гением. Снятый в рембрандтовских тонах, этот фильм проникнут конспирологией и нумерологией: два давних конька Гринуэя. В центре сюжета — зловещие события, сопровождавшие рождение шедевра «Ночной дозор», известного также как «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема Ван Рейтенбурга».

Картина была написана в 1642 году по заказу Стрелкового общества — мушкетерского отряда гражданского ополчения Нидерландов. Рембрандт отступил от канона, согласно которому изображение должно было представлять собой статичный парадный портрет городской элиты, и изобразил роту в некотором смятении идущей в сторону зрителя. Но это далеко не единственная странность в картине. Гринуэй насчитывает четыре фундаментальных вопроса, которые ставит «Ночной дозор» перед биографом художника и ценителем живописи. Кроме того, есть восемнадцать частных вопросов. Например: почему один из двух выдвинутых на первый план персонажей (Ван Рейтенбург) одет в сияющее золото, а другой (Баннинг Кок) — в черный «сатанинский» наряд, почему второй так превышает первого в росте, а тень от руки «дьявола» падает на его напарника в районе ниже живота? Таинственная энергия этой мизансцены, похоже, подсознательно гипнотизировала и «иконоборца» в Королевском музее Амстердама, который проткнул обе фигуры ножом.

В этом полотне, наполненном светом и мраком, Рембрандт фактически разоблачает интригу, чреватую убийством, и недвусмысленно выдвигает обвинения против сильных мира сего. Он производит на свет абсолютный шедевр, который в то же самое время полностью разрушает его жизнь, низводя художника с высокой ступени социальной лестницы в пучину унижения и нищеты. Расплата гения за остроту художественного зрения.

«Ночной дозор»

Впервые ступив на территорию сюжетного кино, Гринуэй тем не менее остался верен своей главной теме. Он сделал еще один «Контракт рисовальщика», еще одно «Фотоувеличение» — 1642-го и одновременно — 2007 года. Возможно, в его режиссерской форме нет прежнего шика и блеска, зато в ней появились внятность и четкость, которых так жаждали его непримиримые критики. Теперь вряд ли у них найдутся основания в чем-то Гринуэя упрекнуть. Хотя прекрасен он был именно тогда — охваченный барочным безумством и навязчивыми идеями.

«Истории нет, есть только историки»

Мы встречались дважды — после открытия выставки Питера Гринуэя в Стамбуле и после венецианской премьеры «Тайн „Ночного дозора“». Нижеследующее — конспект двух разговоров.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: