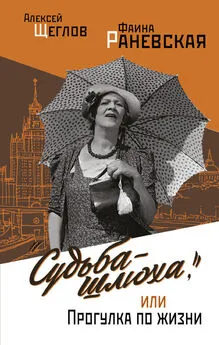

Алексей Щеглов - Раневская. Фрагменты жизни

- Название:Раневская. Фрагменты жизни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Захаров

- Год:1998

- Город:Москва

- ISBN:5-8159-0004-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Щеглов - Раневская. Фрагменты жизни краткое содержание

Фаина Раневская (1896–1984) провела на сцене почти семьдесят лет. Столько же она пробыла членом семьи Вульфов после эмиграции ее родителей в 1917 году. Новую семью Раневская нашла в доме своей наставницы актрисы Павлы Леонтьевны, ее дочери Ирины, тоже актрисы и режиссера, и родившегося в 1939 году Алексея Щеглова, сына Ирины которого Раневская называла «эрзац-внуком», а он ее — «Фуфой». Недавно, когда отмечалось 100-летие Раневской, вся Москва зачитывалась маленькой мемуарной книжкой Алексея Щеглова о Фаине Георгиевне. Автор — не литератор, а профессор архитектуры. Может быть еще и поэтому в рукописи содержится минимум «размышлизмов», но максимум — прямой речи Фаины Георгиевны, записей из ее дневников, писем, черновых набросков и других «первичных материалов».

Жизнь ее была долгой. С проблесками счастья. С годами уныния, десятилетиями тоски, одиночества. Ей было неуютно в собственном теле, и ощущенной Богом судьбе. Она не боролась — жила. Трагедия несовпадения, переживаемая ежесекундно, создала феномен, именуемый — Раневская. Она говорила: «У меня хватило ума глупо прожить жизнь». Великая, мужественная глупость — не идти на сближение с чуждым миром. Дети кричали ей вслед: «Муля, не нервируй меня!». Она отгоняла их, бранилась. Друзья — один за другим — уходили в небытие. Оставались фотографии. Постылое: «Муля!..» слышалось со всех сторон. Ее любили зрители. Но не любило время. Откусывало по кусочку от пространства вокруг. Пока не подобралось вплотную.

Раневская. Фрагменты жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

После роли Любови Яровой Павла Леонтьевна Вульф получила звание заслуженной артистки РСФСР, а Раневская, вернувшись из Смоленска, встретилась в Москве с Тренёвым и показала ему куски своей роли, усилив авторский текст южным говором и словечками «от себя». Константин Андреевич, как пишет П. Л. Вульф, начал хохотать: «Нет, это чудесно — молодец! Я непременно внесу в пьесу, непременно».

Затем еще два года «провинциальной каторги» — в Архангельске и Сталинграде, где она стала сочинять для себя роли. Раневская так вспоминала об этом:

«Первый толчок к тому, чтобы написать себе роль, дал мне Б. Ив. Пясецкий — очень хороший актер, милый, добрейший человек. Он попросил меня сыграть в пьесе, которую он ставил, когда я работала в руководимом им театре в Сталинграде, — и тут же уведомил меня, что роли никакой нет — название пьесы я позабыла, — их было множество, похожих одна на другую. „Но ведь роли-то нет для меня, что же я буду играть?“ — „А это не важно, мне надо, чтоб вы играли. Сыграйте, пожалуйста“. Ознакомившись с пьесой, я нашла место, куда без ущерба для пьесы я могла вклиниться в подходящую ситуацию. Бывшая барыня, ненавидящая советскую власть, делает на продажу пирожки. Мне показалось возможным приходить к этой барыне подкормиться и, чтобы расположить ее к себе, приносить ей самые свежие новости, вроде такой: „По городу летает аэроплан, в аэроплане сидят большевики и кидают сверху записки, в записках сказано: „Помогите, не знаем, что надо делать““. Барыня сияла, зрители хохотали. А моя импровизированная гостья получала в награду пирожок. Когда же барыня вышла из комнаты, я придумала украсть будильник, спрятав его под пальто. Прощаясь с возвратившейся в комнату барыней, я услышала, как во мне неожиданно зазвонил будильник. Я сделала попытку заглушить звон будильника громким рассказом, в котором сообщала еще более интересные новости, я кричала как можно громче, на высоких нотах будильник меня заглушал, продолжал звонить, тогда я вынула его из-за пазухи и положила на то место, откуда его брала, и заплакала, долго плакала, стоя спиной к публике; зрители хлопали, я молча медленно уходила. Мне было очень дорого то, что во время звона будильника, моей растерянности и отчаянья зрители не смеялись. Добряк Пясецкий очень похвалил меня за выполнение замысла. В дальнейшем я бывала частым соавтором и режиссером многих моих ролей в современных пьесах — так было с „Законом чести“, где с согласия Александра Штейна дописала свою роль, так было со „Штормом“ Билль-Белоцерковского и с множеством ролей в кино».

В 1930–1931 году снова еще два сезона в Баку вместе с Вульф. Павла Леонтьевна была приглашена на педагогическую работу в Театр рабочей молодежи — ТРАМ. Художественным руководителем и главным режиссером там был талантливейший человек — Игорь Савченко.

Раневская вспоминала о нем:

«Игоря Андреевича Савченко я крепко и нежно любила… Спектакли в ТРАМе восхищали ослепительной его талантливостью и неистощимой выдумкой. Спектакли его были необычны, вне влияний прославленных новаторов. Молодой Савченко был самобытен и неповторим. В Баку мы видались с ним часто. Все, что он говорил о нашем деле, театре, было всегда ново, значительно и очень умно. Была в нем и та человеческая прелесть, которая влюбляет в себя с первого взгляда. В Москве он попросил меня сниматься в фильме „Дума про казака Голоту“, при этом добавил, что в сценарии роли для меня нет, но он попытается попа обратить в попадью. На это я согласилась, и мы приступили к работе».

Раневская еще расскажет о работе с Игорем Савченко, когда будет вспоминать о том, как она попала на экран… А когда мы беседовали с Фаиной Георгиевной в 60–70-х годах, стоило мне упомянуть ее «Думу про казака Голоту», как она замолкала, на ее лице появлялась мимолетная тень нежности и грусти, и потом она говорила куда-то далеко, в сторону: «О, этот Савченко, он был замечательный…»

МОСКВА. КАМЕРНЫЙ ТЕАТР

1931–1933

Вот если бы Таиров закричал мне тогда: «Не верю!» — я бы покинула сцену навсегда.

Снова Коонен — Все спектакли Камерного — Письмо Таирову — Дебют в Москве

Раневская была знакома с Коонен давно — еще в своей юности, в 1910 году. Помните — жаркие летние дни в Евпатории, прогулки с семьей доктора Андреева и Алисой Коонен к морю. Коонен была тогда актрисой МХАТа.

«Мне однажды сказала Павла Леонтьевна, — вспоминала Раневская, — что не видала актрисы, которая так гениально молчала. Она видела Коонен в каком-то спектакле во МХАТе, где Алиса сидела на окне (или смотрела в окно) и молчала; но такой силы, очевидно, был ее внутренний монолог, что он звучал как слова, полные горечи, боли. Сейчас актеры не умеют молчать, а кстати, и говорить!

Я давно была страстной ее поклонницей, и она дружески ко мне относилась и сказала, что я все философствую, а она живет не философствуя и потому счастлива…

Алиса говорила мне много того, чего нет в ее интересной книге: „Подумайте, как мне было трудно любить Федю Протасова — Москвина, я прижимаюсь к нему, обнимаю, а он в корсете, я в ужасе, а надо любить, любить, а я в ужасе“.»

«Союз Александра Яковлевича Таирова и Алисы Георгиевны Коонен — изумительный и счастливый», — так пишет Верико Анджапаридзе, давний друг Раневской, вспоминая спектакли «Фамира Кифаред», «Жирофле Жирофля», «Федра» и «Мадам Бовари». Изумительный, счастливый и трагический…

Алиса Коонен вспоминала: «Мое внимание еще раньше привлекал один особняк с красивой дверью черного дерева. Дом казался пустынным и таинственным. По вечерам в окнах не было света. Таиров, оглядев особняк, согласился, что в нем „что-то есть“. И, подойдя к двери, решительно позвонил… Таиров долго не возвращался. Наконец черная дверь отворилась. Мы уселись на скамейку, и он начал рассказывать. Таинственный особняк принадлежал трем братьям Паршиным. „Четыре зала, идущие анфиладой, не годятся, чтобы сделать театр… Ломать их грешно. Но есть возможность пристроить к ним небольшой зрительный зал и сцену. Само здание просто создано для театра“, — восхищался Таиров, описывая белые мраморные стены и замечательную живопись на потолках».

В мае 1914 года Таиров решается на реконструкцию особняка по Тверскому бульвару и строительство небольшого зрительного зала и сцены театра рядом с церковью Иоанна Богослова в переулке того же имени. Анфиладу особняка Таиров превращает в парадные залы фойе, а позади возникает небольшой уютный «камерный» зрительный зал с балконом. В глубине строения по Большой Бронной улице — квартира Таирова и Коонен.

12 декабря 1914 года состоялось открытие.

«Мне посчастливилось быть на спектакле „Сакунтала“, которым открывался Камерный театр. Я была на генеральной, — вспоминала Раневская. — Это было зрелище изумительное, весь спектакль. Роль Сакунталы исполняла пленительная, вдохновенная Алиса Коонен. Я любила ее во всех ролях. Больше всего я ее помню в спектакле „Машиналь“.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: