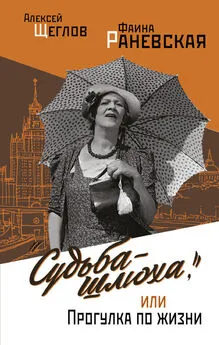

Алексей Щеглов - Раневская. Фрагменты жизни

- Название:Раневская. Фрагменты жизни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Захаров

- Год:1998

- Город:Москва

- ISBN:5-8159-0004-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Щеглов - Раневская. Фрагменты жизни краткое содержание

Фаина Раневская (1896–1984) провела на сцене почти семьдесят лет. Столько же она пробыла членом семьи Вульфов после эмиграции ее родителей в 1917 году. Новую семью Раневская нашла в доме своей наставницы актрисы Павлы Леонтьевны, ее дочери Ирины, тоже актрисы и режиссера, и родившегося в 1939 году Алексея Щеглова, сына Ирины которого Раневская называла «эрзац-внуком», а он ее — «Фуфой». Недавно, когда отмечалось 100-летие Раневской, вся Москва зачитывалась маленькой мемуарной книжкой Алексея Щеглова о Фаине Георгиевне. Автор — не литератор, а профессор архитектуры. Может быть еще и поэтому в рукописи содержится минимум «размышлизмов», но максимум — прямой речи Фаины Георгиевны, записей из ее дневников, писем, черновых набросков и других «первичных материалов».

Жизнь ее была долгой. С проблесками счастья. С годами уныния, десятилетиями тоски, одиночества. Ей было неуютно в собственном теле, и ощущенной Богом судьбе. Она не боролась — жила. Трагедия несовпадения, переживаемая ежесекундно, создала феномен, именуемый — Раневская. Она говорила: «У меня хватило ума глупо прожить жизнь». Великая, мужественная глупость — не идти на сближение с чуждым миром. Дети кричали ей вслед: «Муля, не нервируй меня!». Она отгоняла их, бранилась. Друзья — один за другим — уходили в небытие. Оставались фотографии. Постылое: «Муля!..» слышалось со всех сторон. Ее любили зрители. Но не любило время. Откусывало по кусочку от пространства вокруг. Пока не подобралось вплотную.

Раневская. Фрагменты жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

О своих потерях она рассказывает без сожаления и вздохов, а скорее с изумлением: как же это произошло — вот только что была у нее эта красивая вещь, которая ей очень нравилась, и вот уже и в помине нет, и неизвестно, куда она делась…

Однажды, когда я горько сетовала по поводу какой-то очередной ее пропажи, Раневская, махнув рукой, сказала:

— Ну что поделать? Очевидно, мое богатство в том, что мне его не надо…

На вопрос, как она себя сегодня чувствует, она может мрачно ответить:

— Отвратительные паспортные данные. Посмотрела в паспорт, увидела, в каком году я родилась, и только ахнула…

Как-то она сказала:

— После спектакля, в котором я играю, я не могу ночью уснуть от волнения. — Потом помолчала и добавила: — Но если я долго не играю, то совсем перестаю спать.

Я видела однажды, как идет по двору к театральному подъезду седая задумчивая женщина в криво застегнутом пальто и обмотанном вокруг шеи шарфе, не видящая вокруг никого и ничего, кроме волшебного мира, который зреет в ней самой…»

Со Старопименовским переулком связано имя давнего друга Раневской — Александра Александровича Румнева, снимавшегося вместе с ней в сцене бала в фильме «Золушка», искусного графика и изысканного кавалера. Раневская называла его «Последний котелок Москвы». Он часто приходил к Фаине Георгиевне в ее полутемную комнату, они долго беседовали, он садился рядом и рисовал в своей тонкой, карандашной манере; часто засиживался допоздна. По меркам Лизы, обстановка была интимная. Раневская рассказывала, как однажды Лиза выразила ей своей протест: «Фаина Георгиевна, что же это такое?! Ходить-ходить, на кровать садиться, а предложения не делает?!»

Румнев прислал Раневской из Риги стихи:

Лечись от сплина,

Дружбе доверься,

О Фаина, —

Львиное сердце!

Через восемь лет Фуфа подарила мне на день рождения огромный том Льва Николаевича Толстого — «Анна Каренина», вспомнила милого ее сердцу Шуру Румнева и так надписала книгу: «Любимому человеку — „Старому приятелю“ Алешеньке в день его пятнадцатилетия с нежностью и уважением дарю „Льва“ с самыми добрыми пожеланиями и намерениями!

Фуфа („львиное сердце“)».

Раневскую писали, рисовали многие художники, но такого понимания ее характера, как в румневском карандашном портрете, я не помню ни в одном ее изображении. Этот замечательный почти эскиз — наверное, лучший портрет Раневской, — невероятно похожий на нее, Фаина Георгиевна очень любила. Он висел в ее затемненной комнате вместе с графикой Фалька, гениальным линейным рисунком Модильяни — портретом молодой Ахматовой.

К своему жилищу Раневская относилась как к печальной необходимости: было мягкое кожаное кресло с высокой спинкой, второе кресло отдала Павле Леонтьевне, неудобная, какая-то случайная тахта — Фуфа чаще всего сидела на ней, тумбочка около тахты. Вот эта тумбочка — ее отражение, ее характер. Наполненная, заставленная бесчисленными предметами ее жизни: маленькие ножницы, пинцеты, загадочное квадратное зеркальце в золотом портсигарном обрамлении, запорошенное пудрой, и сама пудра — «Рошаль»; круглые карманные часы в корпусе из желтой слоновой кости без крышки с колечком сверху — подарок Ворошилова; маленькие скальпели с черными ручками и карандаши, вечные ручки, из которых ни одна не пишет — в стеклянном стакане, блокнот. И почти все это повторяется на маленьком столе с зеркалом у стены, где стоят две-три фотографии ее близких, где Фуфа пишет, где она смотрит на себя, сидя на стуле перед уходом. Черный мягкий карандаш для глаз, красные круглые румяна — все бережно — красиво и небрежно. Ее взрослых интонаций я не понимал еще — Фуфа старательно маскировала при мне направление своих бесед, а прикроватная тумбочка напоминала ее, еще ташкентскую, жизнь, когда мне все прощалось и все окрашивалось Фуфой в цвет необычайного праздника и удачи нашего совместного существования на свете.

Может быть, на столе или тумбочке в старопименовской комнате записала Фаина Георгиевна эти строки:

«48 г. 9 янв. Встретила Корнея Чуковского. Шли по Тверской. Меня осаждали как всегда теперь ненавистные, надоевшие школьники. Чуковский удивился моей популярности. Я сказала ему, что этим ограничивается моя слава — „улицей“, — а начальство не признает. Все, как полагается в таких случаях. Чуковский рассказал, как однажды к Леониду Андрееву шла на свидание дама. Свидание было где-то на мосту, в Петербурге, и, конечно, тайное, т. к. дама была замужем. Андреев в то время входил в славу, за ним гонялись хроникеры-киношники, которые и засняли на пленку это свидание.

Рассказывал Чуковский интересно о Некрасове, читал его чудесные стихи, но не хрестоматийные, а настоящие, есть блоковские строчки, — рассказывал о любовных историях, страстях, картах, поездке за границу вслед за француженкой, которую он любил, игра на бирже и прочее — прелесть этот Некрасов…»

«26. 01. 48. Замучилась, денег не дают и, кажется, не дадут. Бегаю, сутяжничаю, занимаю по пятерке.

Сегодня была у Щепкиной-Куперник, которая рассказывала, что корректор переделала фразу „на камине стояли Марс и Венера“ в „Маркс и Венера“. Она говорила, что Ермолова была так равнодушна к деталям, что, играя Юдифь в „Уриель Акоста“, не снимала нательного креста, и никто не замечал этого, хотя крест был виден — не замечали, так играла Ермолова.

Гибель Михоэлса — после смерти моего брата самое большое горе, — самое страшное в моей жизни».

«Из всего хорошего, сердечного, сказанного мне публикой, самое приятное — сегодня полученное признание. Магазин, куда я хожу за папиросами, был закрыт на обеденный перерыв. Я заглянула в стеклянную дверь — уборщица мыла пол в пустом магазине. Увидев меня, она бросилась открывать двери со словами: „Как же вас не пустить, когда, глядя на вас в кино, забываешь свое горе. Те, которые побогаче, могут увидеть что-нибудь и получше вас (!!), а для нас, бедных, для народа вы самая лучшая, самая дорогая“. Я готова была ее расцеловать за эти слова. 22 июня 48 г.».

«Птицы ругаются, как актрисы из-за ролей. Я видела, как воробушек явно говорил колкости другому крохотному и немощному, и в результате ткнул его клювом в голову. Все, как у людей».

«Странно, абсолютно лишенная тени религиозности, я люблю до страсти религиозную музыку — Гендель, Глюк, Бах.

„So muss das alles eines werden, alles aus Einem entsprungen und zu Einem zurukkehren…“ Гете: „Все должно быть единым, вытекать из Единого и возвращаться в Единое“. Это для нас, для актеров, — основа!»

Приписка: «Кажется, теперь заделалась религиозной. 76 г.».

«Учились эти люди не по книгам, а в поле, в лесу, на берегу реки. Учили их сами птицы, когда пели им песни, солнце, когда, заходя, оставляло после себя багровую зарю, сами деревья и трава». Чехов. Восхитительно!!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: