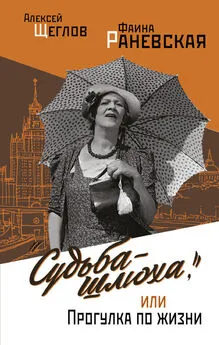

Алексей Щеглов - Раневская. Фрагменты жизни

- Название:Раневская. Фрагменты жизни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Захаров

- Год:1998

- Город:Москва

- ISBN:5-8159-0004-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Щеглов - Раневская. Фрагменты жизни краткое содержание

Фаина Раневская (1896–1984) провела на сцене почти семьдесят лет. Столько же она пробыла членом семьи Вульфов после эмиграции ее родителей в 1917 году. Новую семью Раневская нашла в доме своей наставницы актрисы Павлы Леонтьевны, ее дочери Ирины, тоже актрисы и режиссера, и родившегося в 1939 году Алексея Щеглова, сына Ирины которого Раневская называла «эрзац-внуком», а он ее — «Фуфой». Недавно, когда отмечалось 100-летие Раневской, вся Москва зачитывалась маленькой мемуарной книжкой Алексея Щеглова о Фаине Георгиевне. Автор — не литератор, а профессор архитектуры. Может быть еще и поэтому в рукописи содержится минимум «размышлизмов», но максимум — прямой речи Фаины Георгиевны, записей из ее дневников, писем, черновых набросков и других «первичных материалов».

Жизнь ее была долгой. С проблесками счастья. С годами уныния, десятилетиями тоски, одиночества. Ей было неуютно в собственном теле, и ощущенной Богом судьбе. Она не боролась — жила. Трагедия несовпадения, переживаемая ежесекундно, создала феномен, именуемый — Раневская. Она говорила: «У меня хватило ума глупо прожить жизнь». Великая, мужественная глупость — не идти на сближение с чуждым миром. Дети кричали ей вслед: «Муля, не нервируй меня!». Она отгоняла их, бранилась. Друзья — один за другим — уходили в небытие. Оставались фотографии. Постылое: «Муля!..» слышалось со всех сторон. Ее любили зрители. Но не любило время. Откусывало по кусочку от пространства вокруг. Пока не подобралось вплотную.

Раневская. Фрагменты жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Николай Дмитриевич после первых спектаклей говорил маме серьезно, провидчески — чуть нараспев: «Мальчик будет петь, Ирина, — обязательно!..»

Мордвинов был трогателен. Его паузы в «Маскараде» и знаменитый «гудок» — протяжный крик мордвиновского Арбенина в конце 3-го акта: «Ло-о-ожь!»… Актеры называли его Фомой: он всю жизнь мечтал, но так и не сыграл Фому Гордеева. Любил ловить рыбу со спиннингом один — дышал рекой, не хватало воздуха — огромный, добрый, молчаливый и неторопливый.

Они с Лёкой — его женой Ольгой Табунщиковой, — как почти никто в театре, всю жизнь вместе.

Я никогда не забуду Николая Дмитриевича в «Рассвете…»: его глаза, когда он смотрел на нас, его легкого подталкивания в спину из-за кулис — «пошел», а потом — его рук, когда он подхватывал меня и нес по авансцене над головой. В этом бутафорском спектакле «Рассвет…» была одна сцена, которую мы всегда приходили смотреть, рядом за кулисами стояли осветители, рабочие — все, кто был свободен. Мордвинов сидел на сцене под большой домашней лампой с гитарой в руках и пел — тихо-тихо, — и в зале наступала тишина. Свет слабел, и постепенно оставался только его голос — с каждым наедине. Он пел и, казалось, спрашивал себя: «Что я делаю, зачем живу?» Были в его песне покой и пространство такого масштаба, что всё, кроме Мордвинова, вокруг казалось мелкой суетой, даже нам, детям, в этом картонном спектакле. Мысленно я уговаривал лампу: не гасни, пусть он еще попоет. Она каждый раз незаметно гасла, и этот желтый свет и тихое пение Мордвинова кончались — до нового спектакля.

А Раневской было тесно и противно в ее Агриппине Семеновне. Зрители встречали аплодисментами всю их троицу: ее, Марецкую и Мордвинова. Фуфа старалась придумать хоть что-то человеческое — в своей сцене у текстильного министра, куда она приходила за правдой, пила от волнения газировку и испуганно-хитро спрашивала министра: «Что это у тебя? Пузырьки какие-то, щиплются!» — «Боржом», — красивым басом отвечал министр — Борис Юльевич Оленин, его изображавший. Публика облегченно и благодарно смеялась. А потом опять шла нудная белиберда — ткани, собрания, снятия с должности. В конце была, конечно, победа — над серостью, и над Москвой поднимался ситцевый цветной рассвет.

Забвение от этого кошмара Раневская искала на взморье. Ей в очередь с другими «народными» давали театральную машину — трофейную БМВ с длинным носом и одной дверью с каждого бока. Чудная была машина — старая, но бегала бесшумно и очень быстро. Управлял ею Сережа — молодой театральный шофер. Он часто чинил свою БМВ в дороге, Фуфа и я ждали невдалеке. Два-три раза мы приезжали к Ладыниной, которая тоже жила на Рижском взморье со своим сыном Андреем. Он был чуть старше меня, очень нервный или, скорей, сердитый. Ладынина с Фаиной Георгиевной были дружны, Марина Алексеевна была очень внимательна к нам, рассказывала Фаине Георгиевне, пока я знакомился с Андреем, как Иван Александрович Пырьев как-то в жаркий день, сбросив рубашку, искал прохлады и в ее поисках напал в спальне на неимоверно красивый огромный флакон бесценных духов «Мицуки». В полном изнеможении Пырьев опрокинул на себя «Мицуки» и, пока лилась испаряющаяся прохладная жидкость, блаженно охлопывал свое страждущее тело. По дому поплыл запах чудовищной концентрации. Ладынина побежала в спальню и обнаружила спящего Пырьева рядом с пустым «Мицуки»… Я услышал только возглас ужаса Фаины Георгиевны, пораженной ладынинским рассказом.

Во время одной из гастрольных поездок Театра имени Моссовета в Ленинград Фаина Георгиевна вместе с Осипом Наумовичем Абдуловым имели возможность пользоваться огромным зеленым открытым «фордом», хозяин которого был их поклонником. Часто останавливались, обедали по дороге. Фаина Георгиевна обожала Осипа Наумовича, гениального рассказчика. Эти совместные трапезы были счастьем и для меня. Атмосфера любви, дружеского участия, юмора, редких по красоте импровизаций и рассказов о самых разных людях — от известнейших до просто ярких типажей — была неповторима, стала для меня образцом высочайшего уровня человеческого общения.

Экспромты, перекрестные шутки, характерный, с прихрюкиванием, хохот Раневской были желанным наслаждением моего детства. Попутно они меня воспитывали: мне, например, было запрещено сидя разговаривать со стоящей женщиной. Как-то Осип Наумович спокойно, с хитрым выражением добрых глаз, сделал мне замечание: «Никогда не трогай и не нюхай горлышко открытой бутылки». Убежден, что непревзойденный шедевр Раневской — роль в «Драме» Чехова, где она играла с Абдуловым, — возник в результате этих поездок, любой эпизод которых мог стать изумительным концертным номером.

Раневская продолжала ленинградский дневник:

«Впервые в жизни получила ругательное анонимное письмо. А то думала, что я такая дуся, что меня все обожают!!

Жизнь удивительно провинциальная, совсем как в детстве, в Таганроге, все всё друг о друге знают. Есть же такие дураки, которые завидуют „известности“. Врагу не пожелаю проклятой известности. В том, что вас все знают, все узнают, для меня что-то глубоко оскорбляющее, завидую безмятежной жизни любой маникюрши».

«Мне непонятно всегда было: люди стыдятся бедности и не стыдятся богатства».

«В театре небывалый по мощности бардак, даже стыдно на старости лет в нем фигурировать. В городе не бываю, а больше лежу и думаю, чем бы мне заняться постыдным. Со своими коллегами встречаюсь по необходимости с ними „творить“, они все мне противны своим цинизмом, который я ненавижу за его общедоступность… Трудно найти слова, чтобы охарактеризовать этот… театр, тут нужен гений Булгакова. Уж сколько лет таскаюсь по гастролям, а такого стыдобища не помню. Провалились. Провалились торжественно и бесшумно… В старости главное — чувство достоинства, а его меня лишили».

«Какой печальный город. Невыносимо красивый и такой печальный с тяжело-болезнетворным климатом. Всегда я здесь больна. Ленинград. 60 г.».

«Снимаюсь в ерунде. Съемки похожи на каторгу. Сплошное унижение человеческого достоинства — а впереди провал, срам, если картина вылезет на экран. Л-д. 60 г.».

«Стараюсь припомнить, встречала ли в кино за 26 лет человекообразных? Пожалуй, один Черняк — умерший от порядочности. Л-д. 60 г.».

Рядом с домом отдыха ВТО в Комарово, под Ленинградом, где иногда отдыхала Раневская, проходила железная дорога. Фаина Георгиевна называла это место «Дом отдыха имени Анны Карениной».

Вспоминая о своих встречах с Ахматовой после войны, Раневская писала:

«В Комарово Ахматова читала мне вновь отрывки из этой пьесы, в которой я многого не понимала, не постигала ее философии, но ощущала, что это нечто гениальное. Она спросила меня — могла бы такая пьеса быть поставлена в театре?»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: