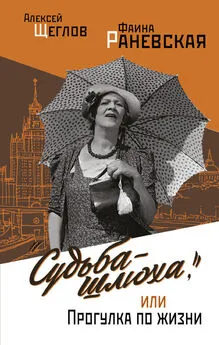

Алексей Щеглов - Раневская. Фрагменты жизни

- Название:Раневская. Фрагменты жизни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Захаров

- Год:1998

- Город:Москва

- ISBN:5-8159-0004-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Щеглов - Раневская. Фрагменты жизни краткое содержание

Фаина Раневская (1896–1984) провела на сцене почти семьдесят лет. Столько же она пробыла членом семьи Вульфов после эмиграции ее родителей в 1917 году. Новую семью Раневская нашла в доме своей наставницы актрисы Павлы Леонтьевны, ее дочери Ирины, тоже актрисы и режиссера, и родившегося в 1939 году Алексея Щеглова, сына Ирины которого Раневская называла «эрзац-внуком», а он ее — «Фуфой». Недавно, когда отмечалось 100-летие Раневской, вся Москва зачитывалась маленькой мемуарной книжкой Алексея Щеглова о Фаине Георгиевне. Автор — не литератор, а профессор архитектуры. Может быть еще и поэтому в рукописи содержится минимум «размышлизмов», но максимум — прямой речи Фаины Георгиевны, записей из ее дневников, писем, черновых набросков и других «первичных материалов».

Жизнь ее была долгой. С проблесками счастья. С годами уныния, десятилетиями тоски, одиночества. Ей было неуютно в собственном теле, и ощущенной Богом судьбе. Она не боролась — жила. Трагедия несовпадения, переживаемая ежесекундно, создала феномен, именуемый — Раневская. Она говорила: «У меня хватило ума глупо прожить жизнь». Великая, мужественная глупость — не идти на сближение с чуждым миром. Дети кричали ей вслед: «Муля, не нервируй меня!». Она отгоняла их, бранилась. Друзья — один за другим — уходили в небытие. Оставались фотографии. Постылое: «Муля!..» слышалось со всех сторон. Ее любили зрители. Но не любило время. Откусывало по кусочку от пространства вокруг. Пока не подобралось вплотную.

Раневская. Фрагменты жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Все готово — обожгла хлеб», — вскоре сообщила Маринина.

«А вы д-долго его обжигали, Ксаночка? Ведь они д-долго на него ссали!» — удрученно говорила Раневская в очаровательной интерпретации Марининой.

Все окна квартиры выходили во двор, где был выезд из огромного гаража для автомашин жильцов высотного дома. На крыше гаража была детская и спортивная площадка. Все это гудело, кричало и шумело. Неудобство оказалось еще и в том, что от этого дома, расположенного рядом с Кремлем, добраться без машины куда-либо было очень проблематично. До Хорошевки очень редко и долго ходил лишь один автобус, и то — с пересадкой. У Раневской никогда не было своей машины, но все соседи внушали Фаине Георгиевне, что «ее» место в гараже нужно во что бы то ни стало сохранить, и бедная Фуфа, стараясь быть практичной, долго платила за свой пустой бокс.

Она очень тосковала в своем Котельническом замке. Правда, ее часто навещали друзья. Рядом, в доме на Швивой горке, жила Вероника Витольдовна Полонская, Норочка — последняя любовь Маяковского, самая близкая подруга моей матери. Полонская иногда заходила к Фаине Георгиевне, хотя Раневская не могла забыть и простить легкомыслия Норочки в молодости — считала, что та должна была понять, кем был Маяковский. Раневская записала тогда:

«Сплетен было так много в то время, потом читала ее воспоминания и просила ее не показываться у меня, хотя бы год — она славная, только славная, как Натали, непонимающая, кто рядом». И потом еще: «Чем чаще вижусь с Норочкой Полонской, тем больше и больше мне жаль Маяковского».

На стенах гостиной Раневской висели гипсовая мадонна с младенцем, гипсовый вдавленный профиль Пастернака, подаренный Сарой Лебедевой, который должен был висеть затылком к свету для правильного освещения, в застекленной этажерке лежала посмертная маска Пушкина и переехавший из Старопименовского белоснежный Чехов со смытым домработницей гипсовым лицом. В квартире не было привычных обоев, каждый новый гвоздь оставлял заметное отверстие. У Фуфы на стенах еще не было множества фотографий с дарственными надписями, еще были живы ее близкие и любимые люди.

Иногда у Фаины Георгиевны бывала Уланова. Вскоре после войны Фуфа приехала вместе с Галиной Сергеевной на каком-то маленьком тупоносом «форде» сказочно синего цвета на дачу, где мы отдыхали. Уже тогда Фаина Георгиевна знакомила бабушку с Улановой — с необычайно восхищенным уважением. Уланова держала себя удивительно просто. Помню, все пошли гулять к пруду, и там Галина Сергеевна учила меня правильно бросать камешки — «как мальчишки», сбоку, и так, чтобы они при этом летели как можно дальше. В котельнической квартире у Фуфы на стенах ее комнат я видел нежные акварели и темперные этюды: букеты полевых цветов, подаренные Раневской мужем Галины Сергеевны Улановой Вадимом Рындиным, который встретился с Раневской еще у Таирова в Камерном театре, был в восхищении от театра, от Алисы Коонен, был свидетелем московского дебюта Раневской. Он бывал у Раневской иногда один, чаще с Галиной Сергеевной. Они были соседями Фаины Георгиевны — их квартира размещалась там, где и сейчас живет Галина Сергеевна, — в центральном высотном блоке котельнического дома.

Рындин дарил Фаине Георгиевне множество редких книг, импортных красок, пастелей, голландскую темперу — он был театральным художником, тогда — главным художником Большого театра, часто бывал за рубежом. Фаина Георгиевна очень нежно к нему относилась, называла «Вадим», иногда уменьшительно-ласкательно «Вадимчик».

Однажды Раневская и Уланова приняли участие в нетрадиционном официальном мероприятии. После XX съезда ее и многих других известных деятелей культуры пригласили на процедуру сдачи лауреатских знаков «старого образца», то есть «сталинских» лауреатских медалей. Я хорошо помню Фуфины награды — ордена и эти лауреатские медали — профиль Сталина размещался на небольшом диске, прикрепленном колечком к красной орденской планке. Все это у Раневской называлось «похоронные принадлежности». Сталинская премия 1-й степени сопровождалась золотой медалью с золотым сталинским барельефом, 2-я степень имела золотого Сталина на серебряном диске, а третья была, по-моему, вся серебряная или бронзовая. Фуфа показывала домашним, как перед официальным правительственным чиновником, проводившим прием старых медалей, недавние верноподданные «отца народов» с омерзением бросали эти «культтовары» в огромный ящик, демонстрируя свое публичное очищение от скверны.

Фаина Георгиевна рассказала эту историю нам и потом Ахматовой, когда та гостила у Раневской на Котельнической. Анна Андреевна, приезжая в Москву, останавливалась обычно у Ардовых, на Ордынке. Но иногда Ардовы не могли ее принять, и тогда Ахматова жила на Беговой улице у Марии Сергеевны Петровых, о которой уже шла речь, или у Раневской.

«Когда мы начинали с Анной Андреевной говорить о Пушкине, я от волнения начинала заикаться. А она вся делалась другая: воздушная, неземная. Я у нее все расспрашивала о Пушкине… Анна Андреевна говорила про пушкинский памятник: „Пушкин так никогда не стоял“. И про ленинградский, что у Русского музея: „Он так не стоял“…»

«Однажды я позвонила ей по телефону — она была в Москве — и сказала ей, что сегодня видела во сне Пушкина. Она крикнула в трубку: „Иду“ — и примчалась на такси, чтоб услышать мой сон».

«Мне думается, что так, как А. А. Ахматова любила Пушкина, она не любила никого. Я об этом подумала, когда она, показав мне в каком-то старом журнале изображение Дантеса, сказала: „Нет, вы только посмотрите на это!“ Журнал с Дантесом она держала отстранив от себя, точно от журнала исходило зловоние. Таким гневным было ее лицо, такие злые были глаза. Мне подумалось, что так она никого в жизни не могла ненавидеть. Ненавидела она и Наталью Гончарову. Часто мне говорила это. И с такой интонацией, точно преступление было совершено только сейчас, сию минуту».

«Она была великой во всем, была она добрейшей, я видела ее кроткой, мягкой, заботливой. И это в то время, когда ее терзали».

У Раневской хранились две эпиграммы Осипа Мандельштама, посвященные Ахматовой. Раневская рассказывала, что, когда Ахматова впервые прочла эти эпиграммы, она была удивлена тем, что не нашла в них привычной по отношению к ней мандельштамовской иронии:

АННЕ АХМАТОВОЙ

Черты лица искажены

Какой-то старческой улыбкой.

Ужели и гитане гибкой

Все муки Данта суждены?

АННЕ АХМАТОВОЙ

Привыкают к пчеловоду пчелы,

Такова пчелиная порода.

Только я Ахматовой уколы

Двадцать три уже считаю года.

В середине 50-х в Москву приехал из Америки театр с оперой «Порги и Бесс» Джорджа Гершвина. Это событие в жизни Москвы происходило в Большом театре, билет стоил 60 рублей. Фуфа рискнула пойти на необычную балетную оперу и пригласила меня в сопровождающие, забыв или простив мою публичную катастрофу в Риге с красным борщом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: