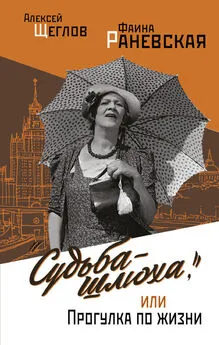

Алексей Щеглов - Раневская. Фрагменты жизни

- Название:Раневская. Фрагменты жизни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Захаров

- Год:1998

- Город:Москва

- ISBN:5-8159-0004-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Щеглов - Раневская. Фрагменты жизни краткое содержание

Фаина Раневская (1896–1984) провела на сцене почти семьдесят лет. Столько же она пробыла членом семьи Вульфов после эмиграции ее родителей в 1917 году. Новую семью Раневская нашла в доме своей наставницы актрисы Павлы Леонтьевны, ее дочери Ирины, тоже актрисы и режиссера, и родившегося в 1939 году Алексея Щеглова, сына Ирины которого Раневская называла «эрзац-внуком», а он ее — «Фуфой». Недавно, когда отмечалось 100-летие Раневской, вся Москва зачитывалась маленькой мемуарной книжкой Алексея Щеглова о Фаине Георгиевне. Автор — не литератор, а профессор архитектуры. Может быть еще и поэтому в рукописи содержится минимум «размышлизмов», но максимум — прямой речи Фаины Георгиевны, записей из ее дневников, писем, черновых набросков и других «первичных материалов».

Жизнь ее была долгой. С проблесками счастья. С годами уныния, десятилетиями тоски, одиночества. Ей было неуютно в собственном теле, и ощущенной Богом судьбе. Она не боролась — жила. Трагедия несовпадения, переживаемая ежесекундно, создала феномен, именуемый — Раневская. Она говорила: «У меня хватило ума глупо прожить жизнь». Великая, мужественная глупость — не идти на сближение с чуждым миром. Дети кричали ей вслед: «Муля, не нервируй меня!». Она отгоняла их, бранилась. Друзья — один за другим — уходили в небытие. Оставались фотографии. Постылое: «Муля!..» слышалось со всех сторон. Ее любили зрители. Но не любило время. Откусывало по кусочку от пространства вокруг. Пока не подобралось вплотную.

Раневская. Фрагменты жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В 1965 году Театр имени Моссовета повез в Париж «В дороге», «Маскарад» и «Дядюшкин сон».

Но Раневская отказалась от поездки в Париж. Это было трудное для нее решение. Очень. Раневская уступила свою роль в «Дядюшкином сне» Марецкой, которая в ином случае оказывалась не занятой в парижских гастролях.

Нервное напряжение перед Парижем, во время гастролей, семейные трудности не прошли даром — мама заболела. После больницы она долечивалась в санатории имени Герцена под Москвой. К ней приезжали в санаторий актеры Олег Анофриев, Валерий Золотухин, Николай Афонин. Афонин жил в котельническом доме — был Фуфиным соседом. У него был горбатый «Запорожец». Иногда Афонин подвозил Фаину Георгиевну из театра домой. Как-то в его «Запорожец» втиснулись сзади два человека, а впереди, рядом с Колей Афониным, села Раневская. Подъезжая к высотке, она спросила: «К-Колечка, сколько стоит ваш автомобиль?» Афонин сказал: «Две тысячи двести двадцать рублей, Фаина Георгиевна». — «Какое блядство со стороны правительства», — мрачно заключила Раневская, выбираясь у своего подъезда из горбатого аппарата.

Доставалось от нее и коллегам.

«У нее не лицо, а копыто», — беспощадно говорила об одной актрисе Раневская.

«Смесь степного колокольчика с гремучей змеей», — говорила Фаина Георгиевна о другой.

Главный художник театра Александр Васильев характеризовался у Раневской так: «Человек с уксусным голосом».

Весной и летом 1965 года Фаина Георгиевна была на киносъемках в Ленинграде. Она ненавидела сценарий, роль; уставала, терзалась. «Плевок в вечность», «Деньги кончились, а позор остался» — как только не называла она свою киношку.

В августе 65-го я приехал к Фуфе в Ленинград, в ее 300-й номер, где она жила, читала, писала письма, бросала свои вещи, уезжала сниматься. И только цветы этого лета ждали Раневскую в ее комнате, в Ленинграде. Был день ее рождения…

Осенью Фаина Георгиевна вернулась в свой высотный дом, где ее мучила давно знакомая тоска:

«27/XI 65. Сегодня мне приснилось, что я звонила по телефону, разыскивая Павлу Леонтьевну. Кто-то ответил в трубку что-то невнятное, и вдруг я явственно услышала ее голос, она сказала: „Кто-то зовет меня к телефону“ — и тут нас разъединили, я пыталась вновь позвонить, но забыла номер, проснулась в тоске. Приходила Норочка Полонская — добрая душа, я хотела рассказать ей сон, я под впечатлением сна ведь день — и постеснялась. Потом пришла Ирина, которая когда-то мне сказала, что не любит, когда ей пересказывают сны. И я вспомнила, что недавно думала и твердо знаю — ничто так не дает понять и ощутить своего одиночества, как когда некому рассказать сон. День кончился, еще один. Напрасно прожитой день — никому не нужной моей жизни. Ночь, 2 часа».

Когда была бессонница, Фаина Георгиевна читала Чаплина, вписывала в блокнот с изображением ее высотного дома:

«Искусство игры актера определяется его раскованностью, полным освобождением, актер особенно должен уметь владеть собой, внутренне себя сдерживать. Какой бы бешеной ни была сцена, в актере всегда должен жить мастер, способный оставаться спокойным, свободным от всякого напряжения, он ведет и направляет игру страстей. Внешне актер может быть очень взволнован, но мастер внутри актёра полностью владеет собой, и добиться этого можно лишь путем полного освобождения. А как достичь такой раскованности? Это трудно. Мой способ, наверное, очень индивидуален. До выхода на сцену всегда так страшно нервничаю, и бываю так возбужден, что к моменту выхода, вконец измученный, уже не чувствую никакого напряжения». — Чаплин.

Теперь в старости я поняла, что «играть» ничего не надо.

«11/XII 65. Если бы я вела, дневник, я бы каждый день записывала одну фразу: „Какая смертная тоска“, и все.

Я бы еще записала, что театр стал моей богадельней, а я еще могла бы что-то сделать».

Утром 5 марта 1966 года в домодедовском санатории под Москвой умерла Анна Андреевна Ахматова.

Из записей Раневской:

«Умирая, Ахматова кричала „воздуха“, „воздуха“. Доктор сказала, что когда ей в вену ввели иглу с лекарством, она уже была мертвой…

Почему, когда погибает ПОЭТ, всегда чувство мучительной боли и своей вины. Нет моей Анны Андреевны — она все мне объяснила бы, как всегда. Недавно звонила Арс. Тарковскому, благодарила за книгу стихов его. Книгу он мне прислал. Он сказал: „Нет Ахматовой, некому читать стихи“. Мне понравился и голос его, и манера говорить, и стихи его: „И некому стихи мне прочитать. И рукопись похожа беловая на черновик…“»

«Сначала бессонница. Потом приходит сон, когда просыпается дом и дети сбегают с лестницы, бегут в школу. Боюсь сна, боюсь снов.

Вот вошла в черном Ахматова, худая — я не удивилась, не испугалась, — спрашивает меня: „Что было после моей смерти?“ Я подумала, а стоит ли ей говорить о стихах Евтушенко „Памяти Ахматовой“, — решила не говорить. Во сне не было страшно, страх — когда проснулась, — нестерпимая мука. В то же утро видела во сне Павлу Леонтьевну — маленькая, черная, она жаловалась, что ей холодно, просила прикрыть ей ноги пледом в могиле. Как я всегда боялась того, что случилось. Боялась пережить ее. 1966, декабрь».

В 1966 году у Раневской премьера в «Моссовете». Ия Сергеевна Саввина вспоминала:

«1966 год. Репетиции „Странной миссис Сэвидж“. Режиссер — Леонид Викторович Варпаховский. Фаина Георгиевна стосковалась по работе. Готова репетировать с утра до ночи и „пилит“ режиссера за торопливость, дескать, зачем хватает человек столько работы — „я вас возненавижу: вы халтурщик“, — говорит шутливо, хоть подоплека серьезна.

Отвлекается неожиданно. Сидим, Фаина Георгиевна, рассказывая что-то, встает, чтобы принести книгу, возвращается, продолжая говорить. Мы внимательно слушаем, и вдруг: „Проклятый девятнадцатый век, проклятое воспитание: не могу стоять, когда мужчины сидят“. Села. Всем неловко. Раневская дарит улыбки — оценивая юмор и элегантность замечания…

Говорит о Варпаховском:

— Этот режиссер — единственный, после Таирова, кто не раздражает меня. Но и он работает не по моей системе. Откуда вы взялись? Ах да, вы мейерхольдовец! Ох, эти новаторы погубили русский театр. — И обращаясь ко мне: — С приходом режиссуры кончились великие актеры, поэтому режиссуру я ненавижу (кроме Таирова). Они показывают себя.

— А я люблю режиссуру и мечтаю о хорошей.

— Потому что хоть вы и родились техничкой-профессионалкой, но вы учитесь, а я знаю это пятьдесят лет. Мне бы только не мешали, а уж помощи я не жду… Режиссер говорит мне — пойдите туда, станьте там, — а я не хочу стоять „там“ и идти „туда“. Это против моей внутренней жизни, или я пока этого еще не чувствую. Станиславский говорил (хоть я никогда и не цитирую старика): „Когда мышь выходит из норы, она бежит по стенке“. Понимаете? Не знает еще, дурочка, что за комната, чьи там ноги, уши, звуки, — и бежит по стенке. Я ненавижу мышей, но в данном случае их понимаю… Да, я „испорчена“ Таировым».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: