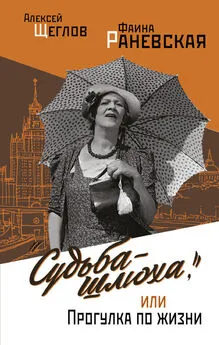

Алексей Щеглов - Раневская. Фрагменты жизни

- Название:Раневская. Фрагменты жизни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Захаров

- Год:1998

- Город:Москва

- ISBN:5-8159-0004-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Щеглов - Раневская. Фрагменты жизни краткое содержание

Фаина Раневская (1896–1984) провела на сцене почти семьдесят лет. Столько же она пробыла членом семьи Вульфов после эмиграции ее родителей в 1917 году. Новую семью Раневская нашла в доме своей наставницы актрисы Павлы Леонтьевны, ее дочери Ирины, тоже актрисы и режиссера, и родившегося в 1939 году Алексея Щеглова, сына Ирины которого Раневская называла «эрзац-внуком», а он ее — «Фуфой». Недавно, когда отмечалось 100-летие Раневской, вся Москва зачитывалась маленькой мемуарной книжкой Алексея Щеглова о Фаине Георгиевне. Автор — не литератор, а профессор архитектуры. Может быть еще и поэтому в рукописи содержится минимум «размышлизмов», но максимум — прямой речи Фаины Георгиевны, записей из ее дневников, писем, черновых набросков и других «первичных материалов».

Жизнь ее была долгой. С проблесками счастья. С годами уныния, десятилетиями тоски, одиночества. Ей было неуютно в собственном теле, и ощущенной Богом судьбе. Она не боролась — жила. Трагедия несовпадения, переживаемая ежесекундно, создала феномен, именуемый — Раневская. Она говорила: «У меня хватило ума глупо прожить жизнь». Великая, мужественная глупость — не идти на сближение с чуждым миром. Дети кричали ей вслед: «Муля, не нервируй меня!». Она отгоняла их, бранилась. Друзья — один за другим — уходили в небытие. Оставались фотографии. Постылое: «Муля!..» слышалось со всех сторон. Ее любили зрители. Но не любило время. Откусывало по кусочку от пространства вокруг. Пока не подобралось вплотную.

Раневская. Фрагменты жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Боже, как я бестолкова, как я устала от Раневской… От ее беспомощности, забывчивости. Но это с детства запущено. Это не склероз, вернее — не только склероз», — записано ее рукой.

Быт тяготил ее. Вазочку она подарила нашей Оле, «для комплекта» со сталинской шубой.

«Думай о другом», — говорила она Броне и мне; мысленно твердила это многим своим озабоченным знакомым, самой себе.

«Соседка, вдова моссоветовского начальника, меняла румынскую мебель на югославскую, югославскую на финскую, нервничала, руководила грузчиками… И умерла в 50 лет на мебельном гарнитуре. Девчонка!»

«Мое богатство, очевидно, в том, что мне оно не нужно», — повторяла Раневская.

В парадной части ее гостиной стояла знакомая нам остекленная этажерка с пушкинской посмертной маской и слепком руки Ахматовой, наверху этажерки — отмытый от сходства белоснежный гипсовый Чехов, на стене — отвернувшийся от света контррельеф Пастернака, невероятно угаданный Сарой Лебедевой, и белая плита — Мадонна с младенцем, тоже из Котельнической квартиры. Здесь же этюды Кракова. Фото Улановой.

За широким окном гостиной — скверик, где Фуфа сидела иногда на скамейке, за сквериком — кирпичный дом. Там сейчас мастерская архитектора Андрея Ивановича Таранова, последнего обладателя велосипеда «Мифы», когда-то подаренного мне Фуфой.

«Теперь, перед концом, я так остро почувствовала смысл этих слов: „Суета сует и всяческая суета, — записала Раневская.“ — Смотрю в окно, ремонтируют старый „доходный дом“, работают девушки, тяжести носят на себе, ведра с цементом. Мужчины покуривают, наблюдают за работой девушек, почти девочек. Две появились у меня на балконе, краска душит, мучаюсь астмой. Дала девочкам сластей. Девочки спрашивают: „Почему вы нас угощаете?“ Отвечаю: „Потому, что я не богата“. Девочки поняли, засмеялись».

«Чтобы получить признание — надо, даже необходимо, умереть».

Летом через голубую, косо заколотую булавкой шелковую штору светит солнце, как тогда, в детстве, под Таганрогом; можно из спальни выйти в лоджию, когда тихо. Но чаще — шум, дети.

Зеркало в закругленной раме, разнобокий столик под ним, комод с ящиками, тумбочка и ее тахта, которую чинил Коля Смуров; клетчатый плед, на полу — старый ковер.

В ее спальне предметы, без которых она не могла бы остаться одна: бабушкина хорошевская металлическая корзина с синими лепестками по краю — для цветов; в углу — бабушкина палочка с янтарной ручкой, на стене над тахтой — большой портрет Пушкина в темной ажурной деревянной раме, рядом с ним — Павла Леонтьевна, Станиславский, выше — ахматовский портрет, Качалов. На другой стене — фотографии Рихтера, Орловой, Пастернака, репродукция Сикстинской мадонны, бабушкина акварель (копия — «Тающий снег»), ваза с цветами и совсем близко, у изголовья на стене, — «моя старенькая мать», написала Фаина Георгиевна на обороте, повидавшись с ней в 1957-м, через сорок лет после разлуки. Какое-то чувство вины в этой близко к подушке приколотой маленькой фотографии.

Осталась ее влюбленность в жизнь, в страстную одаренность людей, которые окружали ее, вывели из одиночества, увидев ее жаркий талант.

…Ей трудно об этом говорить, трудно признаться — но ничего не исправишь, — пришла тоска, справиться с ней невозможно и несправедливо было бы — все чаще свидания с ней. А потом тоска поселяется в доме, и Раневская может только уйти от нее на время, доверчиво глядя на фотографию дорогого ей человека. Она не переносила снисходительности и не допускала жалости к себе. Без прикрас, как на исповеди, говорила Раневская о своей тоске, писала за столом на Южинском, когда тянулись бесконечные дни без репетиций, вечера без спектаклей, жизнь без воздуха. И только память уходила и не оглядывалась — «как сердитая соседка», по ее выражению.

Раневская спешила, записывала, диктовала. На листах бумаги, бюллетене, книге, обрывке конверта — сказать, не забыть, написать. Не любила писать. Но оставила все эти записи — для нас.

«Памяти учителя

Если я стала понимать, как вести себя на сцене — я обязана этим только Павле Леонтьевне Вульф, она научила меня основам основ, этике поведения актера.

Казалось бы, с самой мелочи: обращению с листами роли — будь их несколько, целой тетрадкой или даже единственным листиком, на котором отпечатано несколько фраз. Когда в начале застольной работы я вижу в руках моих партнеров слежавшиеся, измятые листки с текстом роли без подчеркнутых реплик, вспоминаю первые ее слова — требование П. Л. переписать роль своей рукой, оставив свободной обратную сторону страницы для замечаний режиссера. Перед тем, как приступить к разбору пьесы, сделать как бы внешний „туалет“ роли да подчеркнуть реплики красным карандашом.

Павла Леонтьевна Вульф — имя это для меня свято. Только ей я обязана тем, что стала актрисой. В трудную минуту я обратилась к ней за помощью; как и многие знавшие ее доброту. Павла Леонтьевна нашла меня способной и стала со мной работать. Она учила меня тому, что ей преподал ее великий учитель Давыдов и очень любившая ее Комиссаржевская.

За мою долгую жизнь в театре я не встречала актрисы подобной Павле Леонтьевне, не встречала человека подобного ей. Требовательная к себе, снисходительная к другим, она была любима своими актерами как никто, она была любима зрителями также как никто из актеров-современниц. Я была свидетельницей ее славы, ее успеха. Скромность ее была удивительна, она старалась быть в тени. Не было в ней ничего от „премьерши“. Мне посчастливилось не только видеть ее изумительное искусство, но даже играть с ней, это были самые радостные дни моей жизни.

П. Л. стремилась помочь даже тем, кто к ней не обращался за помощью. Она отдавала лучшие свои роли молодым актрисам, занимаясь с ними. По моим наблюдениям, обычно стареющие актрисы действовали обратно, крепко держась за свои любимые роли. Ничего подобного не было в благородной натуре Павлы Леонтьевны…»

«Бог мой, как я стара — я еще помню порядочных людей!»

«В 73-м году перестала играть „Сэвидж“, подарила роль Л. Орловой. Тяжко стало среди каботинов. Бероева любила — его не стало. Театр — невыносимая пошлость во главе с Завадским. Тошно мне».

«По ночам в трубах стонет и плачет вода.

Она в гробу, я читаю стихи ее и вспоминаю живую, стихи непостижимые, такое чудо Анну Андреевну…

5-го марта 10 лет нет ее, — к десятилетию со дня смерти не было ни строчки. Сволочи».

«Кажется, до конца дней буду помнить два дня, которые провела на телевидении. Смотрели пленки с режиссером-„бухгалтером“. Он подсчитывал секунды с помощью электроаппаратуры. Волновался, говорил, что боится потерять премиальные в случае „недобора“ или „перебора“ секунд. Ни одного слова не сказал о моей работе. Хоть бы изругал! Было бы легче услышать замечания, недовольство.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: