Борис Фрезинский - Мозаика еврейских судеб. XX век

- Название:Мозаика еврейских судеб. XX век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Книжники

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9953-0009-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Фрезинский - Мозаика еврейских судеб. XX век краткое содержание

Книга историка литературы Бориса Фрезинского содержит 31 сюжет. Их герои — люди как общеизвестные (Соломон Михоэлс, Натан Альтман, Илья Ильф или Василий Гроссман), так и куда менее знаменитые. Все они жили в XX веке — веке мировых катастроф — и работали преимущественно на территории Российской империи или СССР. Книга не случайно начинается с повествования об убийстве Соломона Михоэлса — знакового для советской эпохи преступления, обнажившего начало нового политического курса Сталина…

Мозаика еврейских судеб. XX век - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Сцена, когда возбужденный Рыков прибежал к Бухарину и сообщил, что Сталин узнал о беседе с Каменевым (А. М. была ее свидетелем), описана впечатляюще. Бухарин тогда сгоряча решил, что это Каменев его выдал, рассказав все Сталину. С тех пор его отношения с Каменевым испортились окончательно. Узнав о переговорах Бухарина и Каменева, Сталин хорошо использовал этот факт против «правых», что дорого обошлось им всем. Мысль о том, что Каменев выдал его Сталину, подтверждалась для Бухарина и показаниями против него, которые давал Каменев после ареста в декабре 1934 года. На этом и основываются суждения А. М. об этом эпизоде.

Итог тщательного расследования Ю. М. Фельштинским этого сюжета на основе документов, недоступных тогда А. М., достаточно убедителен, и, думаю, Анна Михайловна должна была принять невиновность Каменева — не выдавал он тогда Бухарина. Сталин иным путем узнал об их переговорах, организованных Сокольниковым и проходивших не во дворе Кремля, а на квартире, причем не один раз, а уж раскрутил «дело», как только он и умел. Подчеркну, однако, что в любом случае только из воспоминаний А. М. мы узнаем, как именно реагировал Бухарин на всю эту историю. А уж тут ей можно доверять, как никому…

Что касается воспоминаний Б. И. Николаевского о встречах с Бухариным в Париже 1936 года (А. М. узнала о них в 1965 году от Эренбурга), то на сей счет существуют разные взгляды и разные суждения и выносить окончательный вердикт еще рано… Резкость высказываний А. М. по этому вопросу понятна — сторонним наблюдателям сохранять беспристрастный тон куда легче.

А. М. за долгие десятилетия привыкла к защите своих бастионов. Когда пришли новые времена, отринувшие все прежнее — и то, что она не принимала, и то, во что верила, — легкости она не почувствовала. В ее письме от 19 января 1992 года очевидна переживаемая горечь: «О своем состоянии писать не буду, вы его великолепно понимаете. Я никак не вписываюсь в наше сумасшедшее общество, в отличие от многих представителей нашей интеллигенции. Страшно, когда не знаешь, что день грядущий нам готовит». Это незнание, как вскоре выяснилось, касалось не только будущего. 14 октября 1992 года «Известия» опубликовали последнее письмо Бухарина к А. М., написанное на Лубянке 15 января 1938 года. А. М. его раньше не знала. Известинскую публикацию сопровождала ее большая статья. Не могу понять, как она нашла на это силы; время шло, а ее сердечная боль не убывала. 3 января 1993 года А. М. сообщала: «Я по-прежнему пребываю в шоке после получения письма от НИ…» В том же сталинском архиве были обнаружены и все работы, написанные Бухариным в тюрьме, — «Философские арабески», «Кризис капиталистической культуры и социализм», стихи, роман о детстве «Времена». Все это (за исключением стихов) Анна Михайловна увидела напечатанным…

В последнем ее письме, в январе 1996-го, были такие строки: «В народе говорят, что год крысы приносит просветление. Будем надеяться. Я в подвальной камере в Новосибирске с крысой жила дружно, и она скрашивала мне жизнь… О здоровье писать не хочется…»

24 февраля 1996 года Анны Михайловны Лариной не стало.

Обложка книги А.М. Лариной-Бухариной

(Москва, 2002)

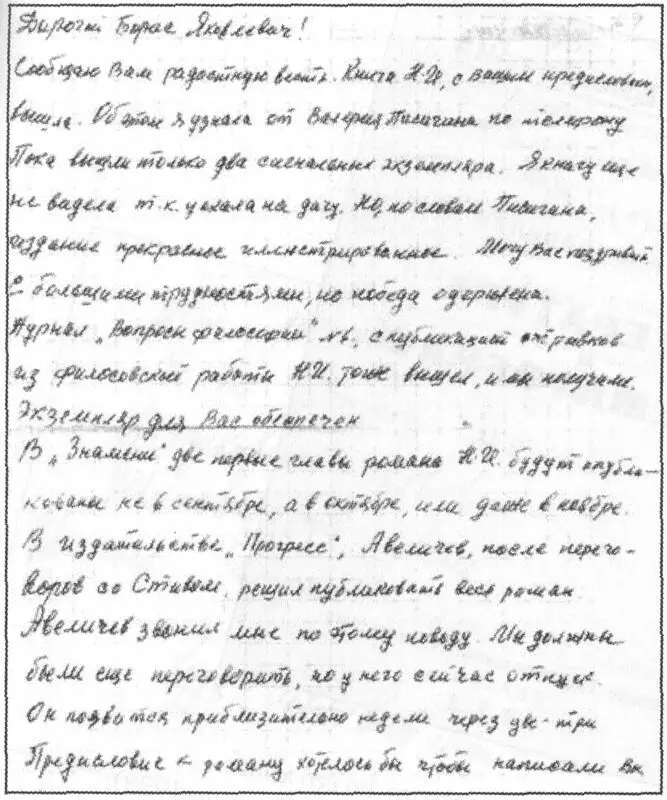

Письмо A. M. Лариной-Бухариной автору книги.

6 августа 1993 г.

IV

Виктор Шкловский

Лев Лунц

Михаил Слонимский

Вениамин Каверин

Елизавета Полонская

Vlad Pozner

Евгений Шварц

Григорий Козинцев

Борис Лапин

Овадий Савич

Илья Ильф

Василий Гроссман

Семен Гудзенко

Авром Суцкевер

Маша Рольникайте

Лев Дановский

Скандалист Виктор Шкловский

Виктор Борисович Шкловский родился в 1893-м в Петербурге. Отец его — еврей-выкрест, дед по матери — немец. В семье было четверо детей; родители жили бедно, а работали много. Об отце Шкловского процитирую двух мемуаристов — сначала из книги Виктора Борисовича «Жили-были»: «Родился я… в семье уездного учителя, который имел четырехклассную школу без прав на Знаменской улице… Отец впоследствии, глубоким стариком уже, кончил педагогическую академию и умер профессором Высших артиллерийских курсов». Отец Шкловского натаскивал тупых учеников по математике. Николай Чуковский (сын Корнея Ивановича) брал у него уроки и «Школу Б. Шкловского» с единственным учителем помнил долго: «Это был маленького роста бритый старик с большой лысиной, окруженной лохматыми, не совсем еще седыми волосами. Вид у него был свирепейший. Во рту у него оставался один-единственный зуб, который, словно клык, торчал наружу. Когда он говорил, он плевался, и лицо его морщилось от брезгливости к собеседнику. Но человек он был необходимейший — любого тупицу он мог подготовить к вступительному экзамену в любое учебное заведение, и ученики никогда не проваливались». Из трех братьев Шкловских, помимо Виктора Борисовича, вспоминают еще старшего — Владимира (родился в 1889-м; после третьего ареста расстрелян в 1937-м [15] К.И. Чуковский 23 декабря 1932 г. записал в дневнике: «Сегодня утром пришел ко мне Шкловский. Рассказывал о своей поездке к брату — который сослан на принудит, работы куда-то на Север» (К. Чуковский. Собр. соч. в 15 тт. Т. 12. М., 2006. С. 497).

), тоже филолога; и еще Корней Чуковский упоминает их дядюшку Исаака Владимировича Шкловского, питерского журналиста, критика и этнографа, писавшего под псевдонимом Динео, а после революции эмигрировавшего. 8 июня 1914 года Чуковский записал в дневнике: «Пришли Шкловские — племянники Динео. Виктор похож на Лермонтова — по определению Репина (в 1914 году Репин сделал рисованный портрет Виктора Шкловского, еще курчавого и в студенческой тужурке. — Б. Ф .). А брат — хоть и из евреев — страшно религиозен, преподает в духовной академии французский язык — и весь склад имеет семинарский».

Виктор Шкловский, после нескольких и, кажется, безрадостных для него училищ и гимназий, поступил в Петроградский университет, на филологический факультет. Там работали тогда великие ученые, и В. Б. любил потом рассказывать про академика И. А. Бодуэна де Куртенэ. Учась в университете, Шкловский организовал ОПОЯЗ — Общество по изучению поэтического языка — и в нем легко стал лидером, потому что таков был его темперамент и дар легко генерировать новые идеи. Один из главных лозунгов Шкловского: содержание литературного произведения равно сумме его стилистических приемов; не менее знаменита и другая его формула: сюжет есть явление стиля.

Рядом с ним были великие лингвисты, были друзья Эйхенбаум (его работа «Как сделана „Шинель“ Гоголя» стала фундаментом нового литературоведения) и Тынянов (ставший автором великих исторических романов и, в отличие от Шкловского, писавший не о себе), был Роман Якобсон, чье имя даже не упоминается в мемуарах Шкловского «Жили-были» (Якобсон не простил Шкловскому измены молодости и вернул ему все надписанные книги). В то время в жизни Шкловского ОПОЯЗ существовал вперемежку с футуристами. Генерируя идеи, Шкловский хотел объяснить все сразу. Книги (тогда это были тоненькие брошюрки) он писал с тех лет. Его интересовала и жизнь новой литературы. Сокрушая символизм, он сблизился с Хлебниковым и Маяковским; при этом еще занимался скульптурой и показывал ее Кульбину. Но скульптором не стал, как не стал и ученым, а стал писателем. Точнее — ученые считали его писателем, а писатели — ученым. И правда, Шкловский — писатель, писавший только о себе и о своих идеях про литературу, но зато он выработал свой энергичный стиль, и его можно узнать по одной фразе. На него написано немало пародий — и кажется, что пародировать Шкловского — дело нетрудное.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: