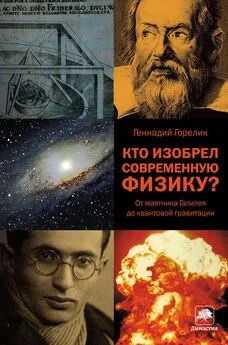

Геннадий Горелик - Андрей Сахаров. Наука и свобода

- Название:Андрей Сахаров. Наука и свобода

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вагриус

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-475-00017-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Горелик - Андрей Сахаров. Наука и свобода краткое содержание

Эта книга — первая биография «отца советской водородной бомбы» и первого русского лауреата Нобелевской премией мира. В ее основе — уникальные, недавно рассекреченные архивные документы и около пятидесяти интервью историка науки Геннадия Горелика с людьми, лично знавшими А.Д. Сахарова еще студентом, затем — выдающимся физиком и, наконец, опальным правозащитником.

Впервые в книге даны ответы на вопросы, как и почему главный теоретик советского термоядерного оружия превратился в защитника прав человека? Была ли советская водородная бомба создана физиками самостоятельно или при помощи разведки? Что общего между симметрией бабочки и асимметрией Вселенной? Как Андрей Сахаров смотрел на свою судьбу и что думал о соотношении научного мышления и религиозного чувства?

Андрей Сахаров. Наука и свобода - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Осень и зима 1989 года неслись вихрем событий с участием Сахарова: собрания, митинги, правозащитные акции, жаркие дебаты на съезде о войне в Афганистане и о новой Конституции. Ход событий шел в тревожном направлении— Горбачев, хотя и сделал возможным возвращение Сахарова в Москву, не желал его слушать. Председательствуя на большинстве заседании съезда, Горбачев обращался с ним все более грубо, отключая микрофон прежде чем Сахаров успевал закончить мысль. Сахаров упорствовал.

13 декабря он вернулся домой со съезда поздно и сказал жене, что хочет пораньше лечь спать, поскольку очень устал, а завтра предстоит новая битва.

Ранним утром 14 декабря нас разбудил телефонный звонок — ночью Андрей Сахаров умер. Мы поспешили к ним домой и прочитали прощальную молитву. Было еще очень раннее утро, лишь несколько людей были с Еленой Боннэр. <>

В день похорон, 18 декабря, погода была отвратительной, снег с дождем, гололед, но это не помешало людям прийти, чтобы проститься. По официальным оценкам проводить Андрея Сахарова в последний путь пришли около сотни тысяч человек…» [551] Antonina W. Bouis, письмо 5.07.2001.

Вопрос о смысле жизни и смысле истории некоторыми считается бессмысленным. Физик-теоретик и нобелевский лауреат Стивен Вайнберг позволил себе эту бессмысленность провозгласить:

Для человеческих существ почти неизбежно верить в то, что мы имеем какое-то особое отношение к Вселенной и что человеческая жизнь есть не просто более или менее нелепое завершение цепочки случайностей, начавшейся в первые три минуты [существования Вселенной] , а что наше существование было каким-то образом предопределено с самого начала. <> Чем более постижимой представляется Вселенная, тем более она кажется бессмысленной. [552] Weinberg, Steven. The first three minutes: а modern view of the origin of the universe. New York, Basic Books, 1977, p. 154; Вайнберг С. Первые три минуты: Современный взгляд на происхождение Вселенной / Пер. с англ. под. ред. с пред. и доп. акад. Я.Б. Зельдовича. М.: Энергоиздат. 1981, с. 142—143.

Сахарову было дано ощущать смысл своей судьбы и смысл истории. В этом ощущении он далеко ушел от большинства своих коллег. Свободомыслие и доверие к своей интуиции позволили ему это.

Сахаровское поколение физиков, как и поколение Тамма, в целом легко обходилось без религиозных понятий. Сын физика, внук адвоката и правнук священника, Сахаров свое отношение к религии описал всего в нескольких фразах:

Моя мама была верующей. Она учила меня молиться перед сном («Отче наш…», «Богородице, Дево, радуйся…»), водила к исповеди и причастию. <> Верующими были и большинство других моих родных. <> Мой папа, по-видимому, не был верующим, но я не помню, чтобы он говорил об этом. Лет в 13 я решил, что я неверующий — под воздействием общей атмосферы жизни и не без папиного воздействия, хотя и неявного. Я перестал молиться и в церкви бывал очень редко, уже как неверующий. Мама очень огорчалась, но не настаивала, я не помню никаких разговоров на эту тему.

Сейчас я не знаю, в глубине души, какова моя позиция на самом деле: я не верю ни в какие догматы, мне не нравятся официальные Церкви (особенно те, которые сильно сращены с государством или отличаются, главным образом, обрядовостью или фанатизмом и нетерпимостью). В то же время я не могу представить себе Вселенную и человеческую жизнь без какого-то осмысляющего их начала, без источника духовной «теплоты», лежащего вне материи и ее законов. Вероятно, такое чувство можно назвать религиозным.

Чувство — понятие очень личное. И, похоже, долгое время Сахаров не испытывал потребности углубляться в его осмысление, оставаясь совершенно не воинствующим атеистом с открытой душой. Когда в начале своей объектовской жизни тридцатилетний физик приходил домой к глубоко верующему математику поговорить, наверно, ему было интересно это общение. Спустя несколько лет Сахарову пришлось выслушать маршальскую солдатскую притчу, воспринятую им как удар хлыстом, и навсегда остался шрам от рассказика — «полубогохульного, что тоже было неприятно».

В своей правозащитной деятельности он сталкивался с примерами грубого подавления религиозной свободы, но воспринимал ее как часть обшей свободы убеждений: «Если бы я жил в клерикальном государстве, я, наверное, выступал бы в защиту атеизма и преследуемых иноверцев и еретиков!» Он считал «религиозную веру чисто внутренним, интимным и свободным делом каждого, так же, как и атеизм» .

Это не значит, однако, что о своем внутреннем деле он всегда молчал.

В сентябре 1989 года Андрей Сахаров выступал перед собранием Французского физического общества в Лионе. Свою лекцию он озаглавил «Наука и свобода».

Две родные для него стихии.

В науке он видел важнейшую часть цивилизации. И в науке он узнал настоящий вкус свободы — недоступной в других областях советской жизни. По складу своего характера и по складу судьбы Сахаров был человеком внутренне свободным. Быть может, поэтому он так остро воспринимал несвободу другого и поэтому защите прав «другого» посвятил не меньшую часть своей жизни, чем науке.

Во Францию он приехал из страны, которая у мира на глазах расставалась со своей несвободой. Расставалась, преодолевая сопротивление верхов и инерцию низов. Сахаров сполна получил и от тех, и от других, став весной 1989 года официальным политиком — народным депутатом: во время его выступлений на него шикали из президиума съезда народных депутатов и топали из зала.

Поэтому в аудитории Лионского университета он чувствовал себя особенно свободно — его окружали коллеги, объединенные родной наукой прочнее, чем порой объединяет родной язык или родина. Текста лекции он не писал. Свободно говорил, что думал, — размышлял вслух. Его свободе помогало, пожалуй, даже то, что переводчица прерывала его, переводя по нескольку фраз. Ведь говорил он всегда медленно, придумывая фразы и тут же обдумывая их, а в вынужденных паузах, пока говорила переводчица, он мог продумать следующую фразу.

Это выступление, записанное на магнитофон, — вероятно, одно из самых свободных выражений мыслей Сахарова. И оно — по воле судьбы — оказалось одним из последних. Ему оставалось жить меньше трех месяцев.

Но в лионской лекции он собирался подвести итог не собственной жизни, а веку, в котором его угораздило жить:

Через десять с небольшим лет закончится двадцатый век, и мы должны попытаться как-то оценить, как мы его будем называть, что в нем наиболее характерно. [553] Сахаров А.Д. Наука и свобода [Лионская лекция 27 сентября 1989 года] // Воспоминания. Т. 2. М., 1996, с. 705.

Интервал:

Закладка: