Александр Филимон - Яков Брюс

- Название:Яков Брюс

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03581-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Филимон - Яков Брюс краткое содержание

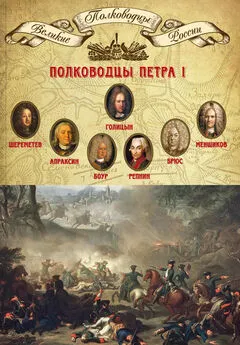

Имя одного из ближайших сподвижников Петра Великого Якова Вилимовича Брюса, первого российского ученого, дипломата, крупного военного и государственного деятеля, несмотря на огромную роль, которую он сыграл в петровских преобразованиях, мало известно широкому кругу читателей. Первый президент Берг- и Мануфактур-коллегии, заложивший основы российской промышленности, основатель российской артиллерии, один из создателей Санкт-Петербургской академии наук, Яков Брюс был самым просвещенным из окружения Петра.

Между тем этот ученый муж стал излюбленным героем народных преданий, мифов и легенд, рисующих его как чернокнижника, мага и астролога.

Так кем же был Яков Брюс на самом деле? Почему его имя оказалось забытым историками? На эти и другие не менее интересные вопросы отвечает настоящая книга.

знак информационной продукции 16+

Яков Брюс - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Еще одна особенность библиотеки Петра Великого: более половины — 858 книг — были книги на русском языке. Для сравнения: у Голицына большая часть книг были иностранные, у Арескина иностранных было 97 процентов, а у Брюса — 93,5 процента.

Согласитесь, это выглядит несколько необычно после обвинений Петра в приверженности ко всему иностранному и неуважении российских традиций. На самом деле Петр Алексеевич, проводя реформирование всех сфер жизни российского общества, прекрасно знал и уважал традиции и историю российского народа, его верования и менталитет. Иначе бы никакие реформы в стране не были осуществлены, а главное, они не имели бы продолжения. Как правильно отметил в своих «Беседах с Петром» известный писатель Даниил Гранин: «После смерти Петра никто не сбросил с себя европейского покроя одежду, не стал отращивать бороду, не отказался от достижений европейской цивилизации», значит, то, что делал царь-реформатор, действительно пришлось ко двору.

Другое дело, что в борьбе за сохранение и отстаивание традиций часто используются внешние факторы, влияющие не на сознание, а на эмоции людей, способные манипулировать массовым сознанием, словом, то, что так часто применяется в политике. Такие методы борьбы имеют цель создания негативного образа любого преобразователя или ученого. Так было с Николаем Коперником, Джордано Бруно, Галилео Галилеем… Так получилось с Петром I и, соответственно, с Яковом Брюсом, стоявшим у горнила преобразовательной деятельности царя-реформатора. Практически Брюс был едва ли не единственным из окружения Петра человеком, представлявшим суть его преобразовательной деятельности, а главное, видевшим направленность и острую необходимость этих преобразований.

Это в полной мере отражает состав библиотеки Якова Вилимовича, в которой действительно были книги по всем научным дисциплинам, к тому времени известным человечеству, поскольку это была библиотека ученого.

Судьба Брюсова наследия

К сожалению, судьба библиотеки Брюса оказалась печальной.

Коллекция была перевезена в Санкт-Петербург. Причем у Тайдемана обнаруживалась недостача в вещах Брюса, в которой он не мог отчитаться, и, видимо, в таких размерах, что после смерти Тайдемана (8 июля 1742 года) Академия наук назначила запрет на продажу его вещей до тщательной проверки книг и ценностей особой комиссией. Таким образом, уже в самом начале был причинен значительный ущерб библиотеке, да и урон ее целостности. К сожалению, на этом злоключения культурного наследства Брюса не закончились.

Академия наук приняла решение по существующей традиции разделить прибывшие книги по отраслям знания, а обнаруженные дублеты передать в академическую книжную лавку для продажи. Так часть книг из собрания Брюса покинула стены Академической библиотеки. Это деление собрания Я. В. Брюса не было последним. В 1812 году, после пожара Москвы, часть дублетного фонда Академической библиотеки поступила в библиотеку Московского университета. До сих пор в ней хранится ряд книг с экслибрисом Я. В. Брюса из его библиотеки. Позже, в 1827 году, после пожара в Абосском университете и открытия нового университета в Хельсинки, два больших раздела по каталогу 1742 года (Камерному каталогу) — «Теология» и «Юриспруденция» — были подарены вновь открытому университету. Среди этих книг находились и издания, ранее принадлежавшие Я. В. Брюсу. В настоящее время они хранятся в библиотеке Хельсинкского университета. Там представлено около тридцати томов из библиотеки Брюса. Таким образом, книжные богатства, ранее принадлежавшие Я. В. Брюсу, оказались в нескольких местах.

В 1763 году императрица Екатерина II заинтересовалась коллекцией Брюса и заказала значившийся по описи «большой сверток российских книг, между которыми капитуляции и пункты взятых лифляндских городов, на немецком языке и разные письменные каталоги книг». Оказалось, однако, что они пропали вместе с двумя пачками книг и библиографическими записями Брюса, содержание которых не было раскрыто в описях. По этому поводу академический библиотекарь Тауберт ответил императрице, что свертка с книгами и бумагами он не нашел, «но как оный оценен только в 50 копеек, то кажется в нем куриозного не было». Что же касается библиографических записей Брюса, то они, оказывается, библиотекарями были оценены «только в 5 копеек» и, «яко негодные ни к какому употреблению, уничтожены». Екатерина не поверила Тауберту. На полях его объяснения она иронически написала: «Хто ж выкрал? У меня в конюшни отцепили и продали за тридцать Рублев английскую лошадь, которая стоит пятьсот Рублев, но учинено незнающими людьми». Позднее, на документе, посвященном проекту Петра I о прокладке канала между Петербургом и Москвой, она оставила характерную пометку: «Если сии планы в Академии, то и спрашивать их не для чего, понеже верно украдены».

В настоящее время в библиотеке Российской академии наук проводится скрупулезная и очень сложная работа по выявлению книг, принадлежавших Я. В. Брюсу. Руководителем и главным вдохновителем этих поисков много лет выступает старший научный сотрудник библиотеки РАН Елена Алексеевна Савельева, автор каталога «Библиотека Я. В. Брюса», изданного в 1989 году. В этом каталоге отмечено более восьмисот печатных и рукописных книг Якова Вилимовича, сохранившихся до настоящего времени. Часть из этих книг не попала в опись 1735 года.

Во многом такая печальная судьба этого собрания стала основой того, что в легендах книги Брюса предстают как часть и источник магической силы знаменитого колдуна, исчезнувшие вместе с ним. В то же время мало освещенный в исторической литературе факт передачи библиотеки и научного кабинета Брюса в Российскую академию наук и в библиотеку РАН рождал всяческие истории не только о завещании, но и о сокровищах Брюса.

Однажды, в 1998 году, на научной конференции с докладом о Брюсе выступал исследователь его жизни и деятельности В. В. Синдеев. После выступления докладчику был задан вопрос: «А где же хранятся сокровища Брюса?» Автор этого вопроса, также историк, исследователь, немало сделавший в период поисковой архивной работы, спрашивал без юмора, совершенно серьезно. Ответ прозвучал из уст старшего научного сотрудника Государственного Эрмитажа О. Я. Неверова, который посоветовал приехать в Эрмитаж и убедиться в наличии этих сокровищ в виде научных приборов и инструментов Брюса и его книг, хранящихся в библиотеке Российской академии наук.

Усадьба Глинки после Брюса

После смерти Якова Вилимовича его наследником становится племянник Александр Романович, которому в 1740 году переходит и графский титул дяди. Александр Романович вышел в отставку в звании генерал-лейтенанта в 1751 году и только после этого фактически стал бывать в Глинках и заниматься усадьбой. Именно Александр Романович перестроил здание обсерватории в жилое помещение, пристроив в качестве ризолитов помещения на втором этаже, на месте открытых площадок, служивших Я. В. Брюсу в качестве обсерватории. Единственное, что было сохранено от обсерватории, — открытая площадка на северном парковом фасаде, которая выглядела как ниша до 1934 года. В советское время при перестройке здания под спальный корпус дома отдыха эта открытая площадка была заложена и там была сделана пристройка в виде террасы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сергей Пузырев - Также известен как Яков Брюс [litres самиздат]](/books/1148917/sergej-puzyrev-takzhe-izvesten-kak-yakov-bryus-litre.webp)