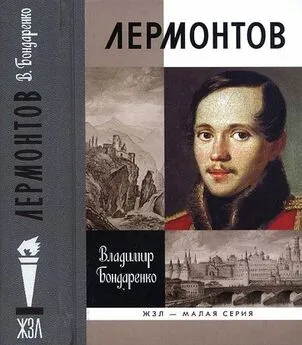

Владимир Бондаренко - Лермонтов: Мистический гений

- Название:Лермонтов: Мистический гений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03638-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Бондаренко - Лермонтов: Мистический гений краткое содержание

Прошли столетия с того дня, когда у горы Машук был убит великий русский поэт, национальный гений Михаил Юрьевич Лермонтов. В новой книге о нем, пожалуй, впервые за 200 лет рассказано о мистических корнях поэта, идущих от его древних предков, и содержится столько интригующего, что она наверняка заинтересует и маститых литераторов, и самого широкого читателя.

Исследование известного критика и публициста Владимира Бондаренко, в отличие от многочисленных беллетризированных семейно-бытовых биографий, затрагивает важнейшие проблемы бытия и раскрывает основу жизненной позиции Лермонтова, сурово противостоящего и светской власти, и духовной, и нормативно-бытовой. Нужен ли был властям такой вольный поэт? Почему современники поэта считали дуэль убийством, а иные современные лермонтоведы оправдывают Мартынова? Почему молчание о причинах гибели Лермонтова затянулось на целых 30 лет? Василий Розанов писал о «вечно печальной дуэли», Владимир Бондаренко — о «вечно преступной»…

Автор резко выступает против всех мистификаций и сплетен о поэте, для него Лермонтов во всех своих противоречиях, при всей сложности характера — прежде всего, величайший национальный русский гений, очень рано осознавший свою трагическую миссию.

Лермонтов: Мистический гений - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Мне во всей этой истории с убийством понятны только двое. Сам Михаил Лермонтов, считавший это событие мелким происшествием, которое закончится дружеской попойкой. Верящий, что и его вспыльчивый старый приятель Мартынов стрелять тоже не будет или выстрелит в воздух.

Понятен и Николай Мартынов, угрюмо ненавидящий Лермонтова за его легкий талант, за его веселый и незлобный характер, стрелявший сразу в двоих: и в Лермонтова-поэта, и в Лермонтова-человека. Он не мог промахнуться. Слишком велика была его цель.

Все остальные вели себя мелко и позорно. О какой дворянской чести тут можно говорить? Лгали на официальном следствии, лгали друг другу, лгали будущей истории. Особенно когда всем стало ясно, кого они уничтожили.

Стоял ли кто за Мартыновым? Так ли это важно? Он сам хотел убить на его глазах выросший русский талант. Кто бы из каких кругов его ни науськивал на эту дуэль, Мартынов сам с большим желанием сделал свое черное дело.

Спустя годы Мартынов объяснял, что он вызвал Лермонтова на дуэль за то, что поэт в 1837 году оскорбил его семью и сестру, вскрыв и прочитав посланное с ним письмо его сестры Натальи, чтобы узнать ее мнение о нем. Мне кажется, тем самым и подтвердил Мартынов свою лживость. Письмо было послано в 1837 году, после этого Мартынов четыре года общался с Лермонтовым и не вспоминал о письме, в 1840 году он постоянно приходил в Москве к сестрам Мартыновым и дружески общался с ними, о письме было всеми забыто. И вдруг после дуэли опять всплыло это письмо.

В записи П. Дикова так отображен поединок у подножия Машука: "Лермонтов хотел казаться спокойным, но на его лице выражалось болезненное состояние. Он поднял пистолет и опустил его тотчас же: "Господа! Я стрелять не хочу! Вам известно, что я стреляю хорошо; такое ничтожное расстояние не позволит мне дать промах"… Мартынов задрожал, но промолчал. Лермонтов… поднял пистолет и выстрелил вверх над его головой". Затем грянул выстрел Мартынова. Поэт упал… "Мы подбежали, говорили мне бывшие в толпе, он едва дышал; пуля пробила руку и правый бок. По увещеванию секундантов, Мартынов подошел к Лермонтову и сказал: "Прости, Лермонтов!" Последний хотел что-то сказать, повернулся и умер со своей ужасною погубившею его улыбкою".

Может быть, эта поднятая для выстрела рука и привела к необычному углу снизу вверх для пулевого канала?

Русский военный писатель П. А. Швейковский дал определение классической дуэли: "Поединок есть условленный бой между двумя лицами смертоносным оружием для удовлетворения поруганной чести, с соблюдением известных установленных обычаем условий относительно места, времени, оружия и вообще обстановки выполнения боя".

В 1787 году Екатерина II издала "Манифест о поединках", в котором за бескровную дуэль обидчику грозила пожизненная ссылка в Сибирь, а раны и убийство на дуэли приравнивались к уголовным преступлениям. Николай I, надо отдать ему должное, относился к дуэлям с отвращением. Но никакие законы не помогали! Более того, дуэли в России отличались исключительной жестокостью условий: дистанция между барьерами обычно составляла 10–15 шагов (примерно 7-10 метров), были даже дуэли без секундантов и врачей, один на один. Так это и случилось с Лермонтовым.

За правилами поединка всегда строго следили, иначе чем этот поединок чести отличается от обычного убийства? В этом поединке, по мнению самых опытных специалистов дуэлей, были нарушены все условия — и выбора места, и выбора секундантов, и условий стрельбы.

Думаю, в условиях обычного гражданского уголовного суда все эти нелепости обнаружились бы, но, как мы знаем, срочно дело взял на рассмотрение военный суд и решил его за три дня.

Как трагична смерть Лермонтова и как она литературна. Будто какой-то небесный режиссер повторяет сцены из "Героя нашего времени". Если сам автор незримо присутствует в образе Печорина, то он не случайно наделил образ Грушницкого некоторыми чертами характера и внешности Мартынова. Мартынов узнал себя в романе и впервые решил сам изменить действие художественного романа. Решил переписать его. Эта дуэль для него была событием шекспировского масштаба. Он следил за действием романа, следил за действием событий в жизни. Ведь именно к нему, Мартынову, были обращены слова из дневника Печорина: "Я решился предоставить все выгоды Грушницкому; я хотел испытать его; в душе его могла проснуться искра великодушия, и тогда все устроилось бы к лучшему; но самолюбие и слабость характера должны были торжествовать" (версия Д. Алексеева, Б. Пискарева). Не мог Мартынов не понимать, "на что он руку поднимал". Отсюда и патологическое стремление выстрелить и попасть. Да, можно поставить обидчика под огонь, но почему непременно нарезного "Кухенройтера", смертельно опасного на близком расстоянии? Да, Мартынов мог не слышать слов о нежелании стрелять в него, сказанных Лермонтовым секунданту Глебову. Но он не мог с десяти шагов не видеть, что Лермонтов поднял руку с пистолетом стволом вверх.

Еще одна глобальная загадка, о которой никто не пишет. Почему о нем лет тридцать — до смерти Николая I и некоторое время спустя — писать было строжайше запрещено? "Лермонтов умер в 1841 году, не имея и тридцати лет от роду. Биография его до сих пор никем не написана, а потому и обстоятельства его жизни нам очень мало известны" — так писали уже в конце XIX века. Избранные стихотворения Лермонтова и отрывки из "Героя нашего времени" помещались в хрестоматиях с начала 1840-х годов, сочинения его все время переиздавались. В любом учебнике русской словесности Лермонтову уделялось значительное место. Поэма "Демон" "обошла всю Россию в неисчислимом множестве списков". Стихи Лермонтова, так же как Пушкина и Гоголя, стали уже пародироваться, — а никто не мог указать, в каком году поэт родился и когда умер!

За все время царствования Николая I в русской печати появилось только несколько скупых упоминаний о личности Лермонтова. В 1853 году в газете "Кавказ" что-то было сказано о его службе, сразу же перепечатано в "Московских ведомостях" и в том же году использовано в "Справочном энциклопедическом словаре". Русский читатель должен был довольствоваться пошлым сравнением внешности Лермонтова с портретом Печорина и отголосками ходячих анекдотов о поэте. Впрочем, поэт и это предвидел:

Я предузнал мой жребий, мой конец,

И грусти ранняя на мне печать;

И как я мучусь, знает лишь творец;

Но равнодушный мир не должен знать.

И не забыт умру я. Смерть моя

Ужасна будет; чуждые края

Ей удивятся, а в родной стране

Все проклянут и память обо мне.

Для того чтобы сказать что-либо о жизни Лермонтова, журналисты прибегали к уловкам, как и в советские времена, когда упоминали Набокова или Гумилева. Перепечатывали письма жителей Тархан: "Село Тарханы в последние годы приобрело известность, и часто бывает убрана свежими цветами гробница поэта… Грустно на безвременной его могиле, но отрадно внимание, которое оказывают его памяти и высокому дарованию… даже безграмотные крестьяне смутно понимают, что их барин был чем-то, писал что-то хорошее…"

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Владимир Бондаренко - Ивашкина помощь [Сказки]](/books/1071568/vladimir-bondarenko-ivashkina-pomoch-skazki.webp)