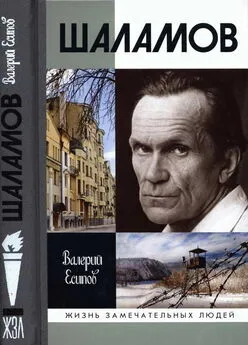

Валерий Есипов - Шаламов

- Название:Шаламов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03528-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Есипов - Шаламов краткое содержание

Главное в биографической книге — историческая точность. К этому и стремился автор, понимая, что трагизм жизненной и литературной судьбы выдающегося русского писателя Варлама Тихоновича Шаламова может быть по-настоящему осознан лишь в контексте времени. Весь путь Шаламова был «сплетён», как он писал, «с историей нашей». Это и дореволюционная российская культура, и революция, и 1920-е годы, в которые писатель сложился как личность, и сталинская эпоха, повергшая его в преисподнюю Колымы, и все последующие годы, когда судьба тоже не была благосклонна к нему. Как же удалось Шаламову выдержать тяжелые испытания и выразить себя со столь мощной и величественной художественной силой, потрясшей миллионы людей во всем мире? Книга может дать лишь часть ответов на эти вопросы — обо всем остальном должен подумать читатель, опираясь на многие новые или малоизвестные факты биографии писателя.

Шаламов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Можно догадываться, какое это ему давало тепло, ведь он болел за «наших»!

Жить в двух параллельных состояниях с возрастом становилось не только психологически, но и физически невозможно. Лагерное прошлое неизбежно уходило. Давняя мысль Шаламова о том, что «если бы человек был не в силах забывать — кто бы мог жить», воплотилась в конце концов и в нем самом. Окончательный литературный расчет с прошлым произошел у писателя в сборнике «Перчатка, или КР-2», завершенном в 1973 году, и в стихотворении «Славянская клятва», написанном тогда же. Следует подчеркнуть, что сборник «Перчатка, или КР-2» — наиболее жесткий, пожалуй, из всех сборников — создавался почти целиком после письма в Л Г, что доказывает условность фразы Шаламова о том, что «проблематика "Колымских рассказов" снята жизнью» — для него самого эта проблематика была отнюдь не снята. «Перчатка», заглавный рассказ последнего сборника, венчается программными для всего его послелагерного творчества словами:

«Принцип моего века, моего личного существования, всей жизни моей, вывод из моего личного опыта, правило, усвоенное этим опытом, может быть выражено в немногих словах. Сначала нужно возвратить пощечины и только во вторую очередь — подаяния. Помнить зло раньше добра. Помнить все хорошее — сто лет, а все плохое — двести. Этим я и отличаюсь от вех русских гуманистов девятнадцатого и двадцатого века».

Стихотворение «Славянская клятва», адресованное всем палачам сталинской эпохи, звучит еще жестче:

Клянусь до самой смерти

мстить этим подлым сукам,

Чью гнусную науку я до конца постиг.

Я вражескою кровью свои омою руки,

Когда наступит этот благословенный миг.

Публично, по-славянски, из черепа напьюсь я.

Из вражеского черепа, как делал Святослав.

Устроить эту тризну в былом славянском вкусе

Дороже всех загробных, любых посмертных слав.

Все это создавалось в тихой комнате на Васильевской, в возрасте шестидесяти пяти лет, но, как и прежде, наверняка было «прокричано» и «проплакано»…

Мотив отмщения, почти библейского, столь страстно звучащий в этих произведениях, можно считать пиком всех эмоций Шаламова, связанных с тем, что он пережил. Но, воздав прошлому, надо было до конца разобраться в его причинах, корнях, в связях с общечеловеческой историей. То, что мысль Шаламова в этом направлении шла по своим, непривычным для многих траекториям, — вполне естественно, с учетом его уникального опыта. Как истинный поэт, он всегда мыслил масштабно, шел на самые смелые обобщения, которые часто шокировали его знакомых своей парадоксальностью.

По большому счету, внутреннюю суть Шаламова — взгляды на прошлое, настоящее и будущее, а главное, их цельность — мало кто понимал. Еще в 1960-е годы появилась версия о непримиримой противоречивости, даже «расколотости» сознания Шаламова — о том, что «светлый мир 1920-х годов и беспросветный ужас колымской каторги в его творчестве не были ничем связаны» [90]. Такие выводы могли возникнуть только из-за определенной предубежденности, а также из-за отсутствия всей полноты знания о творчестве писателя, особенно его позднего периода. Разумеется, Шаламов не мог писать каких-либо фундаментальных исторических и философских трактатов — любое теоретизирование ему в принципе было чуждо. Но это не значит, что он отказывался от какого-либо рационального объяснения открывшихся ему бездн человеческого бытия и истории в ее социальной конкретике. Все его размышления на этот счет ярко воплощены в кратких, необычайно емких максимах-афоризмах, рассыпанных в его произведениях, особенно в поздней прозе, в дневниках и письмах. Их совокупность скреплена внутренней логикой и представляет вполне четкий взгляд писателя, его кредо (слово «концепция» здесь явно не к месту).

Если возвращаться к 1920-м годам, то их историческое значение Шаламов видел в том, что они «были временем, когда вьявь в живых примерах были показаны ВСЕ (выделено Шаламовым. — В. Е.) многочисленные варианты и тенденции, которые скрывала революция» [91]. Сталин, по убеждению писателя, олицетворял худшую из этих тенденций. О том, что, по Шаламову, «Сталин и Советская власть — не одно и то же», мы уже говорили — да этому, собственно, и посвящены его «Колымские рассказы», которые сам он называл «пощечинами сталинизму». «Забыть эти преступления», по его словам, — «самое низкое на свете». Но до полного отрицания исторической роли Сталина Шаламов никогда не доходил. В связи с очевидной ролью его как Верховного главнокомандующего в консолидации народа в период Великой Отечественной войны писатель не раз приводил старую поговорку: «При войне тиран сближается с народом», — и это вполне объективная оценка. Однако к числу ключевых, никогда не сменяемых шаламовских нравственных максим (адресованных не только настоящему, но и будущему) относится, несомненно, его дневниковая запись: «Восхваление Сталина — это эстетизация зла»…

Чем глубже погружается Шаламов в причины колымской трагедии (и не только колымской: Освенцим у него — постоянный аналог), тем больше он отходит от подобной персонификации. Он пытается вывести эти проблемы на другой уровень понимания — не столько политический, сколько общечеловеческий, культурно-антропологический, не столько на российский (советский), сколько на мировой.

Одним из последних важнейших писем Шаламова следует считать, несомненно, письмо А.А. Кременскому — малоизвестному литератору, который обращался к нему с наивным вопросом: к какой «школе» он принадлежит — «солженицынской» или иной? В ответ Шаламов написал большое, сверхконцентрированное по своему философскому смыслу письмо — возможно, рассчитывая на его распространение в самиздате как свое заявление, еще раз разъясняющее, в каком плане «проблематика "Колымских рассказов" снята жизнью», а в каком — не снята и никогда не снимется: «Я не вижу никаких причин исключить лагерную тему из литературного сырья для современного писателя. Напротив — я вижу именно в лагерной теме выражение, отражение, познание, свидетельство главной трагедии нашего времени. А трагедия заключается в том, как могли люди, воспитанные поколениями на гуманистической литературе ("от ликующих, праздно болтающих"), прийти при первом же успехе к Освенциму, к Колыме. Это не только русская загадка, но, очевидно, мировой вопрос».

Самый важный урок XX века для Шаламова — «неожиданный урок обнажения звериного начала при самых гуманистических концепциях», «человек оказался гораздо хуже, чем о нем думали русские гуманисты XIX и XX века». Это, как он объясняет своему корреспонденту, он и пытался отразить в своих рассказах, которые «показывают человека в исключительных обстоятельствах, когда все отрицательное обнажено безгранично». Поэтому он утверждает: «Мировая история развивается по своим законам, которые не может рассчитать ни один пророк… Условия? Но условия могут повториться, когда блатарская инфекция охватит общество, где моральная температура доведена до благополучного режима, оптимального состояния. И будет охвачено мировым пожаром в 24 часа… Любая цивилизация рассыплется в прах в три недели, и перед человеком предстанет облик дикаря. Хуже дикаря, ибо все дикарское — пустяки по сравнению со средствами уничтожения и давления…»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: