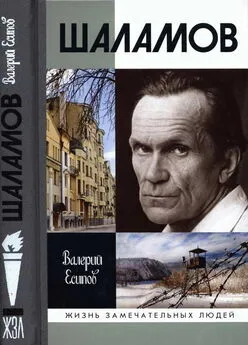

Валерий Есипов - Шаламов

- Название:Шаламов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03528-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Есипов - Шаламов краткое содержание

Главное в биографической книге — историческая точность. К этому и стремился автор, понимая, что трагизм жизненной и литературной судьбы выдающегося русского писателя Варлама Тихоновича Шаламова может быть по-настоящему осознан лишь в контексте времени. Весь путь Шаламова был «сплетён», как он писал, «с историей нашей». Это и дореволюционная российская культура, и революция, и 1920-е годы, в которые писатель сложился как личность, и сталинская эпоха, повергшая его в преисподнюю Колымы, и все последующие годы, когда судьба тоже не была благосклонна к нему. Как же удалось Шаламову выдержать тяжелые испытания и выразить себя со столь мощной и величественной художественной силой, потрясшей миллионы людей во всем мире? Книга может дать лишь часть ответов на эти вопросы — обо всем остальном должен подумать читатель, опираясь на многие новые или малоизвестные факты биографии писателя.

Шаламов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Протесты против этого диагноза — что Шаламов просто не слышал вопросов — не могли принести никакого результата. 15 января 1982 года Шаламов, без каких-либо близких сопровождающих, был перевезен в интернат для психохроников № 32 на Абрамцевской улице в Медведкове. Этот «желтый дом» никак нельзя назвать его последним пристанищем: словно чувствуя свой конец, он отчаянно сопротивлялся переезду, был наспех одет в мороз, в дороге простудился и через два дня, 17 января, умер. Официальная причина смерти: острая сердечная недостаточность.

Сиротинской сообщили поздно. Организацией похорон занималась, с помощью Литфонда, Е. Захарова. Ей и принадлежала идея провести отпевание Шаламова в церкви. Она исходила из того, что если Шаламов — сын священника, значит, он, несомненно, был крещен и должен уйти в мир иной по христианскому обряду. По тем временам это было вызывающе. Нарушена ли была воля Шаламова — убежденного атеиста, много раз заявлявшего, что он в загробный мир не верит? Наверное, да. Но образ его как истинного мученика от этого не померк, а, наоборот, возвысился. Он когда-то и сам писал в стихах из «Колымских тетрадей»: «Меня несут, как плащаницу…»

На панихиде в церкви Николы в Кузнецах людей была горстка. Официальные представители Союза писателей отказались присутствовать на церковном обряде. Провожать Шаламова в последний путь на Кунцевское кладбище пришло людей больше — узнавали по цепочке, по телефонным звонкам, но среди «провожающих» была и немалая прослойка сотрудников в штатском, приехавших на черных «Волгах». Самый возмутительный (и характерный — для того, да и последующего времени) эпизод отмечен писателем и скульптором, старым лагерником Ф.Ф. Сучковым: на переднем окне автобуса, привезшего провожающих, был приклеен портрет Сталина. На шофера закричали, и он снял портрет.

О кончине Шаламова кратко известила 27 января «Литературная газета». В этот же день английская «Дейли телеграф» писала: «Запад еще плохо знает Шаламова, но в глазах многих он был великим русским писателем». Большинство же узнало о смерти автора «Колымских рассказов» из зарубежных «радиоголосов».

Символики, сопровождавшей смерть писателя, было много. Уход Шаламова как бы подводил итог всей его эпохи. Через неделю, 25 января 1982 года, умер М.А. Суслов — секретарь ЦК КПСС, страж коммунистической ортодоксии, выдвинувшийся при Сталине и на всю жизнь сохранивший закамуфлированную преданность его идеям. Вся послелагерная судьба Шаламова — да и всей страны — во многом определялась жестким идеологическим диктатом этого «серого кардинала» с «совиными крылами», столь явно напоминавшими увековеченные А. Блоком «крыла» К.П. Победоносцева. В ноябре 1982 года умер Л.И. Брежнев, почти «либерал», но тоже со сталинской закваской, все политические решения согласовывавший прежде всего с Сусловым, «многоуважаемым Михаилом Андреевичем».

Страна начинала меняться, познавать и узнавать себя, свое прошлое, своих истинных героев и жертв. Холодная война близилась к концу. И в СССР, и в США всегда находилось достаточно здравых умов, способных оценить истинное значение «Колымских рассказов» Шаламова — не столько по политическим критериям, сколько по художественным и философским. Издание в США двух книг Шаламова «Колымские рассказы» (1980) и «Графит» (1982) в переводе Дж. Глэда вызвало целую волну изумленных и восторженных отзывов. «Литературный талант Шаламова подобен бриллианту. Даже если бы эта небольшая подборка рассказов оказалась всем, под чем Шаламов поставил свою подпись, этого было бы достаточно, чтобы его имя осталось в памяти людей еще многие десятилетия. Эти рассказы — пригоршня алмазов», — восклицал известный американский обозреватель Г. Солсбери. «Шаламов — сильный писатель. "Колымские рассказы" — книга, отражающая сущность бытия», — заявлял нобелевский лауреат С. Беллоу. «Шаламов блистателен в своей попытке описать психологию человеческих действий в условиях длительных и безнадежных лишений. Он собирает там, где Солженицын теряет», — отмечала газета «Хьюстон хроникл». «Шаламов, возможно, является, величайшим современным русским писателем», — заявляла «Вашингтон пост» [101]…

Как ни был предубежден Шаламов против Запада и возможностей адекватного перевода своих произведений, признание его началось оттуда — признание именно как выдающегося художника, глубоко затронувшего общечеловеческие проблемы. Об этом же тогда писали и говорили соотечественники — вынужденные эмигранты Андрей Синявский, Виктор Некрасов, Андрей Тарковский. Пожалуй, ярче всего передал свои чувства Тарковский, записав в дневнике: «Читаю "Колымские рассказы" Шаламова — это невероятно! — Гениальный писатель! И не потому, что он пишет, а потому, какие чувства оставляет нам, прочитавшим его. Многие, прочтя, удивляются — откуда после всех этих ужасов чувство очищения — Шаламов рассказывает о страданиях и своей бескомпромиссной правдой — единственным своим оружием — заставляет сострадать и преклоняться перед человеком, который был в аду…»

Это был запоздалый, скорбный триумф, который вскоре прокатился по всем странам, — «Колымские рассказы» вышли на всех основных мировых языках.

В СССР при жизни Шаламова немногие его соотечественники могли по достоинству оценить масштаб этой личности. Но когда в 1988 году, в эпоху «гласности», стали широко печататься его произведения и открылась вся его трагическая судьба, самые чуткие отечественные читатели, в том числе из так называемых «простых», никогда не имевших отношения к лагерям, сумели изначально выделить имя Шаламова из десятков других открытых, «возвращенных» имен (сразу отделив его и от имени А. Солженицына). Эмоциональное воздействие издания «Колымских рассказов» в СССР — России можно сравнить с обжигающей молнией, которая пробежала по миллионам сердец. Стало понятно, что он — писатель совершенно особый, которого нужно оценивать не по привычным литературным меркам, а по меркам чего-то высшего, восходящего к незыблемым идеалам человеческой нравственности, к глубинным русским духовным традициям. Стало понятно, что жизнь его, с молодости и до самого конца, была бескорыстной героической жертвой. Жертвой во имя самого важного для русского человека — правды.

Он давно и ясно осознал свое предназначение и свою судьбу. В 1970-е годы он записал в дневнике: «Жертва должна быть настоящей, безымянной». Сочетание слов «настоящей» и «безымянной» очень символично. Оно свидетельствует не только о том, что свою малую известность и отринутость от мира писатель стал считать за благо, но и о том, что Шаламов обладал необычайной способностью различать земное и возвышенное, поистине духовное, которое он всегда связывал с искусством, с поэзией — именно она, отталкиваясь от земного, в конце концов отрицает и преодолевает его. Поэтому самыми важными словами Шаламова о его собственной судьбе и всем ее смысле навсегда останутся заключительные строки из его гениального «Аввакума», близкого и равного пушкинскому «Пророку»:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: