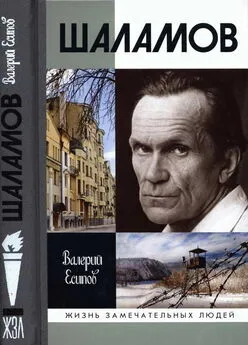

Валерий Есипов - Шаламов

- Название:Шаламов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03528-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Есипов - Шаламов краткое содержание

Главное в биографической книге — историческая точность. К этому и стремился автор, понимая, что трагизм жизненной и литературной судьбы выдающегося русского писателя Варлама Тихоновича Шаламова может быть по-настоящему осознан лишь в контексте времени. Весь путь Шаламова был «сплетён», как он писал, «с историей нашей». Это и дореволюционная российская культура, и революция, и 1920-е годы, в которые писатель сложился как личность, и сталинская эпоха, повергшая его в преисподнюю Колымы, и все последующие годы, когда судьба тоже не была благосклонна к нему. Как же удалось Шаламову выдержать тяжелые испытания и выразить себя со столь мощной и величественной художественной силой, потрясшей миллионы людей во всем мире? Книга может дать лишь часть ответов на эти вопросы — обо всем остальном должен подумать читатель, опираясь на многие новые или малоизвестные факты биографии писателя.

Шаламов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Уже по этим фактам можно понять, сколь глубоко уходят корни и поэтического творчества, и «новой прозы» Шаламова. Кстати, сам термин «новая проза» (то есть противостоящая традиционной реалистическо-психологической прозе XIX века) впервые вошел в оборот в 1920-е годы — он часто употреблялся и Бриком, и одним из создателей ОПОЯЗа, лефовцем В. Шкловским, и Ю. Тыняновым, и другими представителями так называемой «формальной школы», разгромленной в конце 1920-х годов. Для многих из них была характерна и апология А. Белого в качестве родоначальника «новой прозы» (впервые заявленной его романом «Петербург», вышедшим в 1922 году). Например, В. Шкловский прямо декларировал: «После А. Белого писатели будут иначе строить свои вещи, чем до него… У Белого новая форма уже целиком эстетически осмыслена. Она войдет в новую русскую прозу» [13] Цит. по: Шкловский В. Гамбургский счет. М., 2000. С. 148, 239.

.

Все это лишний раз доказывает, что слова Шаламова о том, что он в молодости «знал сборники ОПОЯЗа почти наизусть», что А. Белый — один из его учителей в «новой прозе», имели конкретные основания. На этот счет сразу напрашивается и обобщение: автор «Колымских рассказов» — художественное дитя 1920-х годов; он был законсервирован почти на четверть века (с небольшим перерывом) в лагерной неволе и с новой силой восстал в другое время, где оказался не ко двору…

Очевидно и то, что именно «формалисты» повлияли на склонность Шаламова поверять алгебру гармонией, то есть ставить во главу угла вопрос, «как сделано произведение». Традиционное для русской литературы «что говорит (хочет сказать) автор» для него всегда было на втором плане. Не случайно новизна формы стала его главным критерием в искусстве и он всегда сохранял интерес к научному теоретическому литературоведению. В этом его глубокое отличие от большинства писателей советского периода (надеявшихся больше на свое «нутро»), причина его строгого и подчас менторского отношения к ним и их творениям. Все это — благодаря уникальной школе, вернее «университету», пройденному в молодости, в том числе в 1928 году.

Самым важным событием этого года стали для Шаламова походы на Малую Бронную, на квартиру Сергея Михайловича Третьякова, в кружок журнала «Новый ЛЕФ». Третьяков — бритоголовый (как, впрочем, почти все лефовцы — Брик, Шкловский, временами — Маяковский), был, как писал Шаламов, «человеком решенных вопросов». Категоричность, безапелляционность и высокомерие представителей «левого фронта искусства» Варламу были не внове, и он поначалу терпеливо выслушивал все уроки мэтра, увлеченного тогда идеей «литературы факта». Как признавался Шаламов, на занятиях было много интересного и полезного, но тем не менее он быстро остыл к ним.

В тогдашнем понимании «литература факта» означала воинственное отрицание всякого беллетристического вымысла, и это отчасти было близко Шаламову, делавшему первые шаги в журналистике. Но, как и многое другое в идеях лефовцев, установка на фактографию часто доводилась ими до абсурда. Это доказывали и собственные опыты Третьякова в журналистике. В очерке «Сквозь непротертые очки», опубликованном в программном сборнике «Литература факта», вышедшем тогда же, он описывал первый перелет по маршруту «Москва — Минеральные Воды» с борта самолета. Перелет был изображен крайне сухо, без каких-либо эмоций и эпитетов, с холодной фиксацией главным образом технических деталей. Это был скорее авангардный футуристический эксперимент. Но практическая газетная работа требовала тогда (да и всегда) писать о важных событиях «просто, доступно и эмоционально».

Первый конфликт начался с вопроса, заданного Третьяковым своему двадцатилетнему ученику: «Что бросается в глаза раньше всего, когда входишь в комнату?» — «Зеркала», — отвечал Варлам. «Зеркала? Не зеркала, а кубатура», — отрезал Третьяков. Было ясно, что они видят мир, вещи, по-разному и Шаламову чужд взгляд Третьякова — сугубо технический, производственный. Сам он имел живой и поэтический взгляд (ведь кто-то бы сказал не про зеркала, а про шкафы с книгами или другую банальность).

Второй запомнившийся Шаламову эпизод был связан с его работой в радиогазете. «— Вот, — сказал Сергей Михайлович, — напишите для "Нового Лефа" заметку "Язык радиорепортера". Я слышал, что надо избегать шипящих и так далее. Напишете?

— Я, Сергей Михайлович, хотел бы написать по общим вопросам, — робко пробормотал я.

Узкое лицо Третьякова передернулось, а голос его зазвенел:

— По общим вопросам мы сами пишем».

«Больше я на Малой Бронной не бывал», — заключил Шаламов.

Этот случай еще раз ярко показывает большой интерес молодого Шаламова к «общим», то есть теоретическим, вопросам искусства. Но главной причиной разрыва с Третьяковым, по его мнению, послужило то, что «Новый ЛЕФ» и его редактор были равнодушны к стихам: «Поэтов ни будущих, ни настоящих Третьяков не любил. Он и сам был не поэт, хотя сочинял стихи и целую поэму "Рычи, Китай", переделанную потом в пьесу».

Шаламов здесь очень точен: Третьяков, порвав в этот период с Маяковским, странным образом возненавидел стихи (хотя еще недавно баловался ими вместе со своим великим другом, сочинял сатирические куплеты и лозунги вроде: «Запомни заповедь одну: / С собою в клуб бери жену — / Не подражай буржую — / Свою, а не чужую» или «Замени машиной дроги, / Строй шоссейные пути, / По проселочной дороге/К коммунизму не прийти»). «Новый ЛЕФ» был на излете, и Третьяков, со свойственными ему крайностями, решил стать исключительно «фактовиком». После смерти Маяковского он неожиданно возвысился (возможно, благодаря тому, что Сталин провозгласил Маяковского «лучшим, талантливейшим поэтом советской эпохи»), много ездил за границу, в том числе в Германию, где сблизился с Б. Брехтом, но был расстрелян в 1937 году не как «германский», а как «японский шпион», поскольку ежовские следователи решили предъявить ему обвинение по его дальневосточной биографии.

Шаламов хорошо знал о трагическом конце жизни Третьякова, и, вероятно, поэтому его воспоминания о нем столь лапидарны и касаются в большей мере отношения к стихам. В самом деле, смог ли бы редактор «Нового ЛЕФа» (которого Шаламов считал очень подходящим для дискуссии о «физиках» и «лириках» 1950-х годов — разумеется, на стороне «физиков») как-то одобрить такое лирическое стихотворение молодого Шаламова:

Игрою детской увлеченный,

Я наблюдаю много лет,

Как одноногие девчонки

За стеклышками скачут вслед.

Мальчишки с ними не играют,

А лишь восторженно галдят,

Когда такая вместо рая

Вдруг попадает прямо в ад.

И неудачнице вдогонку

Грозятся бросить кирпичом.

На то она ведь и девчонка,

Им все, девчонкам, нипочем.

Интервал:

Закладка: